DOHA – Como é que se sabe que uma Copa do Mundo vai começar e não se fala de outra coisa, aqui em Doha, em Moscou, no Rio de Janeiro ou Johannesburgo, em qualquer canto do planeta? Qual é, enfim, o esperanto democrático que une as pontas, infinitamente? Faça o “teste Pelé”. Funciona assim: mostre o passaporte brasileiro, diga que veio do Brasil e – certeza! – há de funcionar. O meu primeiro contato ao desembarcar no Catar foi com Shouj, funcionária da imigração, com pouco mais de 20 anos, que não teve dúvida: “Do Brasil? Pelé!”, exclamou. Há alguns anos, quando lançava o filme Pelé Eterno, foi o próprio Rei do Futebol quem me contou uma boa história. Ele desembarcara em Nova York. De óculos escuros e boné na cabeça, ficou uns bons minutos esperando que o agente de segurança da migração o autorizasse a avançar, depois de carimbar uma das páginas do passaporte de Edson Arantes do Nascimento. Atrás dele veio seu ex-sócio, Hélio Viana, que não esperou nem mesmo 1 minuto para ser liberado. “Hélio, como você passou tão rápido?”, perguntou. A resposta: “Eu disse que trabalhava com o Pelé”. O ex-Casseta Marcelo Madureira tinha um plano: seguir Pelé pelo mundo, sem dinheiro, sem lenço nem documento. Tinha a certeza de que em qualquer canto, sem visto, sem nada, um presidente, um primeiro-ministro, poderosos de todo o tipo apareceriam para deixar entrar o mito e seu inconfundível topete.

Por onde passou, Pelé provocou movimentações tectônicas. Foi assim em 14 de fevereiro de 1973, e lá se vão 50 anos, quando o Santos desembarcou em Doha para uma partida amistosa contra um combinado de jogadores do Catar e arredores. Havia um único estádio com campo de grama – e capacidade para 2 000 torcedores. O resto era deserto. Houve frenesi, filas imensas, muita excitação. Os portões de entrada não foram o único meio de acesso. Muita gente pulou os muros, achou uma brecha em meio às grades. Pelé, como sempre, parou a cidade.

Bayoumi Eissa tem 82 anos. Em 1973 foi ele quem treinou os cataris. Pelé fez só um dos três gols do time praiano na vitória por 3 a 0. “Todo mundo sabia do poder de fogo do Santos, mas não queríamos passar vergonha”, diz Eissa. “Perdemos, mas o que importava naquele dia era enfrentar o Pelé”. Eissa descreve o camisa 10 como um “cavalheiro” fora de campo. Para o ex-ponta Mohammed Al Siddiqui, a lembrança é clara, como revelou ao site Fact. “A certa altura, uma pessoa entrou no gramado, correndo, para abraçá-lo, mas foi impedido pelos policiais. Pelé se aproximou e deu um abraço forte no torcedor. Ele era como um homem do povo que personificava o que o futebol deveria representar”.

Eis aí uma boa definição do que Pelé representa – e não por acaso seu nome ecoa no Catar neste primeiro dia de Copa do Mundo, como uma senha do início da festa em um país que atraiu o torneio com os petrodólares, e sobre o qual pesam severas denúncias de maus tratos com os operários que ergueram os estádios. A figura de “Pelé, o homem do povo”, essa que Al Siddiqui reconhece, foi muito mais produto de exportação do que de consumo interno, no Brasil. Ao avesso do comportamento de um personagem como Muhammad Ali, de permanente luta pelos direitos civis, Pelé nunca se pronunciou claramente contra o racismo – e não que fosse obrigado a fazê-lo, filho de um país de história muito diferente da dos Estados Unidos. Só o fez, com mais clareza, pela primeira vez, em um depoimento exclusivo dado a VEJA em 2018:

“Nunca neguei minha cor de pele, eu gosto de ser negro. Sempre admirei muito meus pais, meus irmãos, toda a minha família, de pessoas negras. Mas Deus me pôs num caminho diferente do da maioria da população brasileira, e, desde criança, nunca tive problema com racismo. Em Bauru, meu pai, o Dondinho, que jogara no Bauru Atlético Clube, o BAC, já era muito respeitado. Depois eu também comecei a jogar e, como ia bem, também era bem-visto, bem recebido. Minha primeira namorada foi uma japonesa. Meus dois primeiros casamentos foram com mulheres de cor branca. Ficou conhecido no mundo inteiro meu namoro com a Xuxa. É claro que existe racismo no Brasil, é um absurdo que exista, e seria desonesto negá-lo. Sei de muitas histórias. Mas, muito cedo, aos 16 anos, fiquei famoso, fui parar na seleção brasileira, nos jornais, na televisão e, por causa dessa sorte, nunca chegaram a me atacar por ser negro. Vivi alguns episódios, mas nem se comparam a histórias agressivas que lemos na imprensa, e que envolvem pessoas sem fama. Em 1958, na Copa do Mundo da Suécia, de onde saímos campeões mundiais pela primeira vez, ninguém conhecia o Brasil e os brasileiros. Tudo era novidade. As garotas loirinhas da Suécia me pegavam pelo braço, passavam a mão na minha cabeça, na minha pele — queriam ver se a cor pegava, como naquela canção. Quando o Santos jogava na Argentina pela Libertadores da América, mais de uma vez gritaram ‘macaquitos, macaquitos’, para mim e meus companheiros de time. Olhávamos uns para os outros, não entendíamos direito, mas é claro que eram gritos racistas. Estava escrito no jeito deles. O que fizemos como resposta? Decidimos jogar como nunca, e assim foi. Ficaram quietos, bem quietinhos, e nós, vitoriosos. Quando penso no racismo brasileiro, eu me lembro sempre do encontro com o Nelson Mandela, quando eu era ministro de Esportes do governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi emocionante. O Mandela, com toda aquela grandeza, toda aquela história, foi objetivo: ‘Pelé, puxa vida… Como pode um país como o Brasil, tão lindo, onde há um único idioma, sem conflitos segregacionistas e insuperáveis como os da África do Sul, ter de conviver com tanta fome, com tanta miséria — e com o racismo?’. Nem soube o que falar, fiquei envergonhado, ele apenas relatava uma triste realidade. Triste mesmo, e por isso gosto de cantarolar uma música que fiz pensando nessa desigualdade que tanto incomoda: “Não importa a cor / raça ou religião / para nosso Deus / todos somos irmãos”.

Mas por que, afinal, dá-se essa costura tão grande entre o nome lembrado nas ruas quentes e sem cerveja de Doha, agora, o jogo de 1973 e a referência ao racismo atávico que nos aprisiona? Porque hoje, 20 de novembro, com os olhos todos no Catar, é Dia da Consciência Negra. E não há como deixar de lembrar de Pelé e seu modo de lidar com as questões raciais. Pelé, que já menino ficou famoso, talvez não tenha sido realmente vítima de ataques pessoais. Mas antes dele, é claro, seus pais tiveram de subir muita ladeira para crescer na vida – porque nunca foi fácil ser negro no Brasil. Cabe homenagear, portanto, os pais de Pelé. Dondinho, que foi jogador respeitado no interior de Minas e em Bauru, exímio cabeceador – “fez 5 de cabeça numa única partida”, relembra Pelé sempre que pode – morreu em 1996. A mãe, Celeste, está viva, vivíssima – e completa hoje 100 anos.

A rigor, o que se desejava mesmo nesse texto era lembrar o centenário de Dona Celeste Arantes do Nascimento. Ela mora com a filha Maria Lucia em Santos. Quase não fala, e aliás foi sempre assim. Não tem cuidados especiais, a não ser os normais de pessoas dessa idade: cuidadora para comer, banho etc. Não toma remédios. Pelé há meses não pode visitá-la por causa da quimioterapia que o deixa debilitado, e tem evitado contato com outras pessoas. Ele sempre é informado pela irmã do estado da mãe. É possível que ocorra uma celebração por chamada de vídeo. E então Pelé se lembrará da seriedade e responsabilidade da mãe, a quem o pai sempre precisava convencer quando se tratava de deixar os estudos de lado para jogar futebol. Decisão tomada, dona Celeste – como Pelé a chama – zelava pelo filho como quem zelava por alguém que, um dia, seria o maior jogador de futebol de todos os tempos. De Dondinho: “O maior gol que marquei na vida foi uma tabelinha com Celeste: Edson Arantes do Nascimento”. Vida longa à dona Celeste. Mamãe fez 100 anos. E Pelé, mesmo não estando por aqui, é personagem colossal que sopra ao vento quente no dia de abertura da Copa do Mundo.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

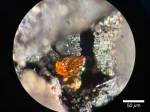

Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?

Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa? Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll A quebra de protocolo na final do ‘Masterchef Brasil 2024’

A quebra de protocolo na final do ‘Masterchef Brasil 2024’ Janja pede taxação de Elon Musk e cutuca ‘influencers’ no G20

Janja pede taxação de Elon Musk e cutuca ‘influencers’ no G20 Bilionário lança edifício de alto luxo no coração dos Jardins, em SP

Bilionário lança edifício de alto luxo no coração dos Jardins, em SP