UM NOVO LAR, SEM BRIGAS

Érika Martorelli, mãe de Sabrinah, 16 anos, e Henrique, 15 anos

“Meus filhos viam com frequência as brigas que eu tinha com o pai deles. Mesmo assim, quando avisei que íamos nos separar, ficaram muito surpresos e impactados. O Henrique, na época com 11 anos, chorou muito. A Sabrinah, então com 12, sempre foi uma criança fechada, e a dificuldade de conversar com ela só aumentou depois de anunciado o divórcio. A reação deles me fez tentar mais um pouco manter o relacionamento, mas não deu certo, e eu saí de casa levando os dois comigo. Ambos se acalmaram quando perceberam que poderiam viver em um lar sem brigas. Isso ajudou muito, embora não seja fácil na idade deles.”

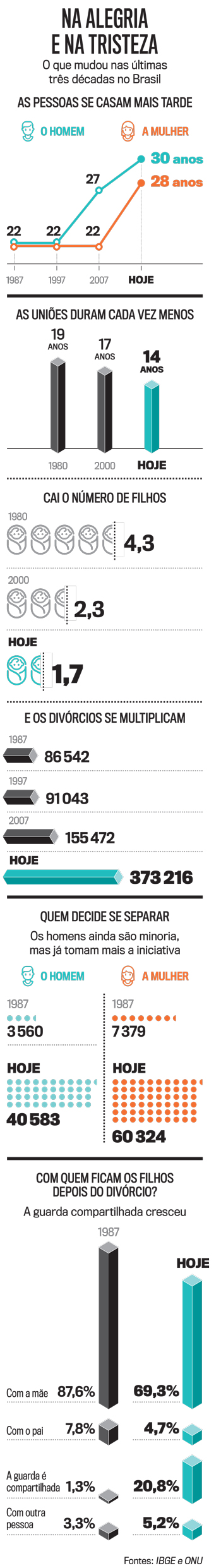

Lá se vão mais de três décadas desde a instituição do divórcio no Brasil, em 1977, e soa espetacularmente extemporâneo imaginar como era a vida antes de sua aprovação. Aos maridos e mulheres infelizes só restava o desquite — que encerrava a sociedade conjugal, com a separação de corpos e de bens, mas não anulava o vínculo matrimonial. Os desquitados não podiam se casar outra vez e eventuais novas uniões eram ilegais do ponto de vista da Justiça. Somando-se a esse estado de coisas o preconceito, tinha-se a tempestade perfeita, envolta em vergonha. Em reportagem de VEJA publicada em 1988, uma década depois das separações aceitas judicialmente, o então ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações, Ivan de Souza Mendes, deu uma declaração estarrecedora, mas que pedia um olhar adequado a seu tempo: nos anos 1970 ele não convidava divorciados para jantar em casa. Houve, de lá para cá, uma revolução traduzida em números: um em cada três casais desfaz o pacto. Há mais de 370 000 divórcios por ano, mais de 30 000 por mês, algo em torno de 1 000 por dia. De 1987 até hoje, os casamentos cresceram 15% — os divórcios deram um salto de quase 330% (veja o quadro). É tendência mundial, ancorada na facilitação do procedimento e, paralelamente, no quase sumiço do sentimento de culpa, embora ele exista e ninguém realmente goste de desfazer a família.

Os adultos brasileiros, portanto, já são quase a terceira geração a conviver com o divórcio — tempo suficiente para novas mudanças de comportamento. Sempre se imaginou que as crianças pequenas é que seriam as mais prejudicadas pelo rompimento dos pais, a ponto de muitos recuarem da decisão, a contragosto. Não é mais assim, indica uma ampla pesquisa efetuada pela Universidade College London com cerca de 6 000 meninas e meninos com idade entre 3 e 14 anos, cujos resultados podem ser aplicados perfeitamente ao Brasil. A conclusão: são os filhos mais velhos, e não os mais jovens, os mais impactados. O trabalho mostra que crianças com idade entre 3 e 7 anos que passaram por uma separação não apresentam risco maior de problemas mentais em comparação com filhos na mesma faixa etária de pais que não se divorciaram. Por outro lado, os que tinham entre 7 e 14 anos correram risco 16% maior de alterações emocionais, como depressão e ansiedade, e 8% maior de problemas comportamentais, como desobediência ou birra, em comparação com seus pares ambientados numa família nuclear, constituída de pais e filhos.

A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FAMÍLIA

Roberto Sousa de Oliveira, pai de Mayara, 26 anos, Matheus, 15, e Gabriel, 4, divorciado de Sandra

“Meus filhos tiveram reações completamente diferentes com a separação. A Mayara, a mais velha, ficou do lado da mãe. Por causa disso, passamos quase dois anos sem nos falar. Já o Matheus, que tinha 8 anos, recebeu bem a notícia, talvez por não ter tanta consciência dos detalhes da situação e apenas se incomodar com as brigas. Hoje, eu me dou bem com minha ex-mulher, e com o tempo meus filhos se aquietaram. Há seis meses, comecei a namorar uma pessoa. Eles ainda não a conhecem pessoalmente, mas já deram uma olhada nas redes sociais dela para saber quem é. Vou apresentá-la oficialmente em algum momento, mas farei isso com todo o cuidado.”

Há uma razão para o nó do adolescente diante da fissura: trata-se de um trecho da vida em que uma gangorra emocional é deflagrada pelos hormônios em ebulição. Os jovens dessa faixa etária têm dificuldades para aceitar as mudanças da vida prática. “Onde vou morar? Vou ter de mudar de escola? E se não nos virmos mais, pai? Mãe, e se eu não estiver com você todos os dias?” Na tentativa de aplacar esse tipo de angústia, explodiu o recurso da guarda compartilhada, pela qual todas as decisões em relação aos filhos (sustento, educação, saúde etc.) são tomadas em conjunto pela família, com divisão de tempo equânime. Em 1987, apenas 1,3% dos casos de divórcio caminhava para o compartilhamento dos filhos. Hoje são mais de 20%. Isso ajuda, é claro, mas não resolve a dor de quem vê os pais apartados. Diz a psicóloga Miriam Bobrow, especializada em divórcio colaborativo, uma das vozes mais respeitadas do país no tema: “O divórcio impacta os filhos. Muda a família, a vida, e isso traz sofrimento e angústia no início”. É luto com implicações relevantes. Estudos já comprovaram que crianças de pais separados correm risco maior de sofrer problemas na escola e no relacionamento com amigos, por exemplo. A novidade é que a ciência comportamental agora identificou a idade de mais vulnerabilidade.

Contudo, a mesma sociedade que defendeu a possibilidade do divórcio, multiplicando-o exponencialmente, foi capaz de criar defesas — apesar do evidente sofrimento da meninada, que perde parte do chão. Afirma a psicanalista Isabel da Silva Kahn Marin, professora de psicologia nas áreas de infância, família e adolescência na PUC de São Paulo: “Hoje os jovens têm mais ferramentas para perceber que pode ser melhor o pai e a mãe se divorciarem do que manterem um casamento infeliz, com brigas constantes, apenas para poupá-los da separação”. Uma pesquisa conduzida pela organização britânica de direito da família Resolution com 514 jovens de 14 a 22 anos que passaram por um rompimento em casa mostrou que 82% deles prefeririam a separação dos pais à manutenção de um casamento infeliz, com brigas. Aí está outro sinal dos tempos. Entre 1967 e 1974 — antes, portanto, da Lei do Divórcio no Brasil —, o psiquiatra e psicólogo Haim Grünspun fez uma mesma pergunta a 10 000 filhos de casais divorciados: “Você gostou de seus pais terem se separado?”. Grünspun não recebeu uma única resposta afirmativa. “Não, não gostei”, gritaram em coro os entrevistados. O máximo a que se chegou foi a argumentação do “mal necessário”. Essa indagação, hoje, entregaria respostas menos mercuriais. Muitos diriam aceitar a separação, sim, apesar dos prejuízos que ela provoca nos mais crescidinhos, como mostra o levantamento da College London. No entanto, já não existe a pressão de antes, salvo exceções. Divorciados podem ir a festas e os filhos do divórcio não sabem o que é bullying em razão dessa condição — apesar, insista-se, do sofrimento interno, que não pode ser desdenhado.

O cachimbo da paz

Tão certo como as juras de amor eterno, na alegria e na tristeza, as separações caminham para o litígio — a guerra travada no tribunal por interpostos advogados, e haja briga por dinheiro, pela guarda dos filhos. Mesmo nos casos de rompimento amigável, é comum que, lá na frente, no momento de discutir a divisão dos bens, os nervos saltem à flor da pele. Tem crescido com velocidade no Brasil uma terceira via — as chamadas “práticas colaborativas”, metodologia criada nos Estados Unidos nos anos 1990. Trata-se de um método de negociação do divórcio ancorado numa premissa: nada de confusão. Na largada, eis a chave do sucesso, os representantes dos dois lados assinam um “pacto de não litigância”. O compromisso, a partir do qual tudo andará, é evitar ao máximo as barras da Justiça. Assinado o termo, o ex-casal põe na mesa os temas prioritários, como os cuidados com as crianças, e dá-se a montagem de um grupo de apoio que pode envolver psicólogos, especialistas em finanças pessoais etc.

As discussões duram, em média, seis meses (nos processos tradicionais, estendem-se por pelo menos dois anos). O acordo é homologado e registrado em cartório. Nos Estados Unidos, onde mais de 5 000 profissionais se dedicam ao modo colaborativo de selar o fim, 86% das negociações terminam bem. No Brasil, ainda não há estatística. “O divórcio colaborativo ensina que não é preciso combater o outro em nenhuma parte do processo”, diz a advogada Marília Campos, diretora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas (IBPC). “Chega-se a um acordo funcional e benéfico para todos por meio do diálogo, mesmo quando há discordâncias.” Há, enfim, um mantra que soa óbvio mas é fundamental quando os pais dos filhos do divórcio já não dividem o mesmo teto: “As minhas necessidades e as necessidades do meu cônjuge merecem igual consideração”.

Com reportagem de Letícia Passos

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2019, edição nº 2660

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco

Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça

Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça