A diarista Rosana Urbano tinha 57 anos. Morava com o marido, auxiliar de limpeza, e o filho de 19 anos, portador de epilepsia e atraso de desenvolvimento. Viviam havia quinze anos em um apartamento de 36 metros quadrados em um pequeno prédio sem elevador de um conjunto habitacional na Cidade Tiradentes, no extremo leste de São Paulo. A caminho da internação no Hospital Municipal Doutor Cármino Caricchio, em 11 de março do ano passado, com dificuldade para respirar, Rosana se apegava ao que sempre a fez tocar o cotidiano com um discreto sorriso, apesar de tudo, apesar de ser diabética e hipertensa: a religiosidade. Católica de formação, frequentava cultos evangélicos, embora os tivesse abandonado para cuidar da mãe de 86 anos, hospitalizada fazia alguns dias. Rosana era uma brasileira como milhões de outros. Tinha nome, sobrenome, rosto, uma família, problemas de saúde, crenças e uma vida. Às 19h15 de quinta-feira, 12 de março de 2020, ela viraria triste estatística, um número, uma marca. Três meses depois de sua passagem, o Ministério da Saúde anunciou ter sido a morte dela a primeira em decorrência da pandemia de Covid-19 no Brasil. A octogenária mãe de Rosana morreria em seguida. Depois, o pai e dois irmãos.

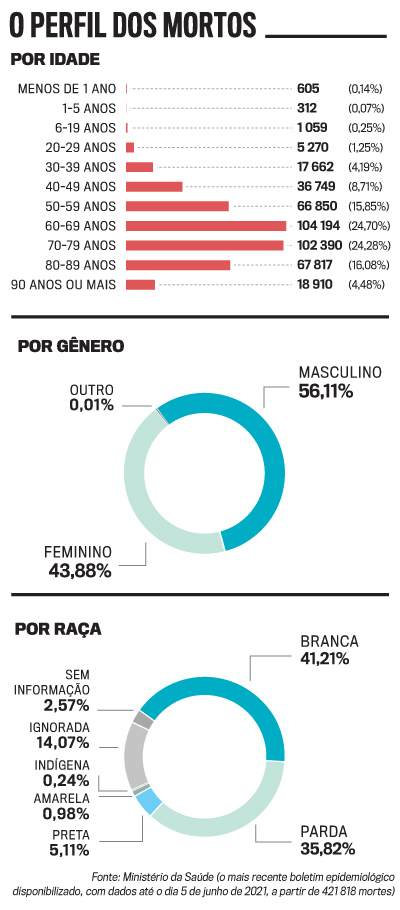

Nos próximos dias, o Brasil de Rosana alcançará a inaceitável e trágica marca de 500 000 vítimas. Meio milhão. São mais de 1.000 mortes diárias, 44 por hora. Apenas os Estados Unidos registraram mais óbitos — 600.000 —, mas com uma diferença vital: os números lá caíram, atrelados a um índice de 43,7% da população já duplamente vacinada — entre os brasileiros, apenas 11% estão completamente protegidos. A macabra estatística no Brasil coincide, de algum modo, com as previsões do rigoroso Imperial College de Londres, muito criticado pelo suposto tom apocalíptico. Sem o devido distanciamento social, e na ausência de imunização, os especialistas da instituição inglesa previram em abril de 2020 que, até o fim do ano passado, seriam 529 000 mortes. Chegamos lá, infelizmente.

Naquela quinta-feira quente do ano passado em que Rosana morreu, o país registrou 77 casos confirmados de Covid-19 e outros 1.400 suspeitos. A Bovespa caiu 14,7%, o maior tombo em 22 anos. O dólar ultrapassou os 5 reais pela primeira vez. Nos Estados Unidos, foi anunciado o pior desempenho do pregão desde 1987. Da China, contudo, vinha uma boa notícia: o fim do pico do vírus no país onde tudo começara, no réveillon. À noite, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foram às redes sociais, com nariz e boca protegidos, para um anúncio. “Estou de máscara porque uma das pessoas que veio (sic) no meu voo desceu em São Paulo, fez exames e deu positivo”, disse o presidente. “Não tem o resultado do meu ainda. Estão dizendo que deu negativo. Tomara que esta fake news seja verdade.” Soube-se, quase simultaneamente, que Fabio Wajngarten, o secretário de Comunicação do governo, que fizera parte da comitiva brasileira em uma viagem aos Estados Unidos de Donald Trump, anunciara ter testado positivo para o novo coronavírus. Na apresentação ao vivo, Bolsonaro pediu que seus apoiadores não fossem à rua em 15 de março, em ato a favor do Executivo e contra o STF. No entanto, o próprio Bolsonaro apareceria na rampa do Planalto, três dias depois, no domingo, insuflando a claque — sem máscara.

Entre aquele Brasil de quinze meses atrás, apenas quinze meses, e o de hoje, sem Rosana, sem a mãe, o pai e os irmãos de Rosana, houve a troca de três ministros da Saúde, o dólar subiu a quase 6 reais (hoje está tangenciando os 5) e Bolsonaro apenas fingiu ceder em sua retórica negacionista. As curvas da pandemia, com raros momentos de calma, não pararam de subir. E o país, inapelável e tragicamente, passou perto de se tornar pária — cidadãos brasileiros não podem entrar na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia sem antes ser submetidos a quarentena. No sábado passado, para comprovar que no país visto do Planalto nada mudou, Bolsonaro desfilou em motos ao lado de correligionários, todos desmascarados, e informou ter pedido ao ministro Marcelo Queiroga um modo de decretar o fim do uso da proteção sanitária no rosto. O capitão motoqueiro foi na contramão do que manda a norma epidemiológica, como se o Brasil já tivesse vencido a pandemia. Mas não.

É hora, portanto, ainda que tardiamente, de um freio de arrumação para entender onde erramos — e erramos feio. Houve uma coleção de tropeços na condução da pandemia: isolamentos prolongados, mas pouco restritivos; incentivo tímido ao uso de máscara; apoio a medicamentos ineficazes, como a droga da ideologia, a cloroquina; e, sobretudo, demora na compra de vacinas, especialmente a da Pfizer, como divulgou a VEJA ao entrevistar Fabio Wajngarten, em revelações que o levariam à CPI. “A nossa abordagem foi totalmente fracassada”, diz Pedro Hallal, epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas. “Faltou um pacto nacional de enfrentamento do vírus.” A situação atual não era exatamente inesperada. Quando estava no Ministério da Saúde, o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz Julio Croda fez uma estimativa de quantas mortes ocorreriam se as medidas de contenção sobejamente conhecidas fossem tomadas com rigor: 180.000 no ano passado. Um número próximo aos 195 000 que realmente ocorreram. “Apresentamos esse cenário ao então ministro Mandetta, que o relatou a Bolsonaro”, diz Croda. “Mas o discurso negacionista se impôs, amparado em números razoavelmente controlados dos primeiros meses.” Não por acaso, um mês depois da eclosão do surto, Mandetta pediu demissão da pasta. E veio o caos — cujo ápice do horror se deu com a ausência de oxigênio nos hospitais de Manaus, apesar dos alertas de escassez. “E daí?”, diria o presidente. E daí que, com mortes ao redor, onde deveria haver controle, houve festas sem máscaras: no estado de São Paulo foram registrados 36 000 eventos fora da lei. “Uma epidemia é como uma guerra, mas sanitária”, diz o infectologista Marcos Boulos, da Faculdade de Medicina da USP. “Temos de estar de prontidão, preparar os métodos de defesa e padronizar as condutas.”

O chefe das tropas, Bolsonaro, disse desde o início que precisava controlar simultaneamente a pandemia e a economia — e o que poderia soar sensato era apenas provocação costurada por tolices. “Essa neurose de fechar tudo não está dando certo”, esbravejou, ainda em março do ano passado. “Para combater o vírus, estão matando o paciente. Dizem que eu estou mais preocupado com a economia do que com a vida das pessoas. Sem grana tu morre de fome, cara. Morre de depressão, suicídio.” Bastaria ao presidente olhar ao redor, conhecer alguma coisa de outras pandemias para intuir que é o contrário: a preocupação com a vida das pessoas é o único atalho de recuperação econômica, é o que deve vir antes. Um estudo do Fed, o banco central americano, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts analisou o desempenho financeiro de 43 cidades na lida com a gripe espanhola, há um século. Quem implementou medidas de distanciamento social por volta de dez dias antes da média geral apresentou uma alta de empregos em 5% depois do fim da crise. Agora, um levantamento do Banco Mundial toma a mesma estrada ao informar que o mundo crescerá em 2021, mas de modo desigual. Estima-se que a economia global engorde 5,6%. Os Estados Unidos terão o PIB expandido em 6,8%, a maior taxa desde 1984. A China, 8,5%. O Brasil, 4,5%. Cresceria mais, claro, se houvesse zelo e, sobretudo, se desde o início apostasse na mais decisiva das armas contra a Covid-19: a vacina. O desleixo do passado, contudo, não pode impedir a esperança de dias melhores — embora manchados, para sempre, pelo drama de pelo menos 500.000 famílias.

Publicado em VEJA de 23 de junho de 2021, edição nº 2743

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Operação mira policiais da PRF e PM que transportavam drogas para facção

Operação mira policiais da PRF e PM que transportavam drogas para facção Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos

Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’

A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’ Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira

Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton

Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton