Mulheres em movimento

Após décadas de feminismo, as brasileiras estão com a mente bem mais aberta, embora o coração ainda aceite comportamentos que reforçam valores do passado

Corria o ano de 1976, auge da revolução feminista nos Estados Unidos, e Chico Buarque cantava: “Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas”, que “vivem por seus maridos” uma existência “sem gosto nem vontade, sem defeito nem qualidade”. A letra, evidentemente, fazia irônica e inteligente referência à submissão feminina que ainda vigorava no Brasil, onde avanços demoravam a chegar. Quatro décadas depois, a consciência das brasileiras mudou e a imensa maioria, se perguntada, repudiará convictamente a submissão das atenienses da canção. No seu dia a dia, porém, muitas ainda fecham a cartilha da liberação feminina e aceitam comportamentos que reforçam a desigualdade — como arcar com os afazeres domésticos e deixar de trabalhar para cuidar dos filhos.

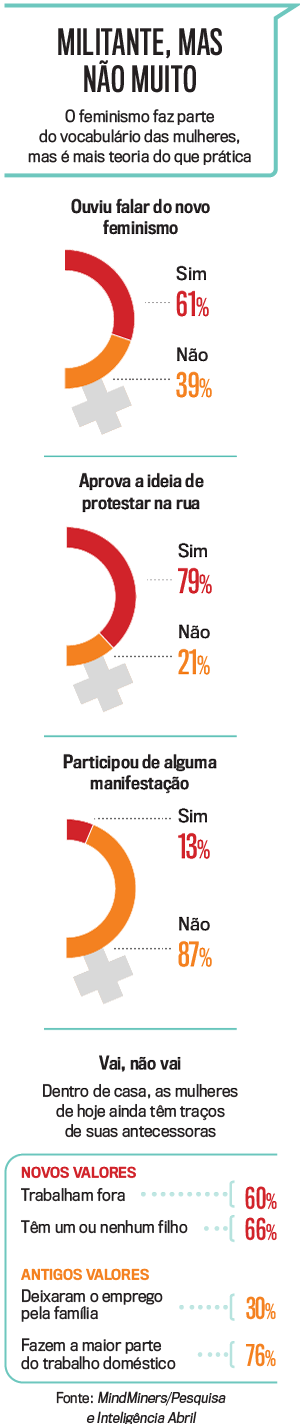

Essa distorção fica evidente em uma pesquisa feita pela internet do setor de Inteligência e Mercado da Abril, em parceria com o instituto MindMiners, encomendada por VEJA para identificar como pensam e como agem as mulheres do Brasil nestes mobilizados tempos de novo feminismo, execração do assédio e empoderamento — o ingrato neologismo que se infiltrou no vocabulário nacional. A conclusão é que o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, chega com as brasileiras meio lá, meio cá quando o assunto é feminismo. Na teoria, elas levantam os punhos em apoio à causa. Na prática, ainda são a metade do casal que bate ponto todo mês na reunião da escola dos filhos.

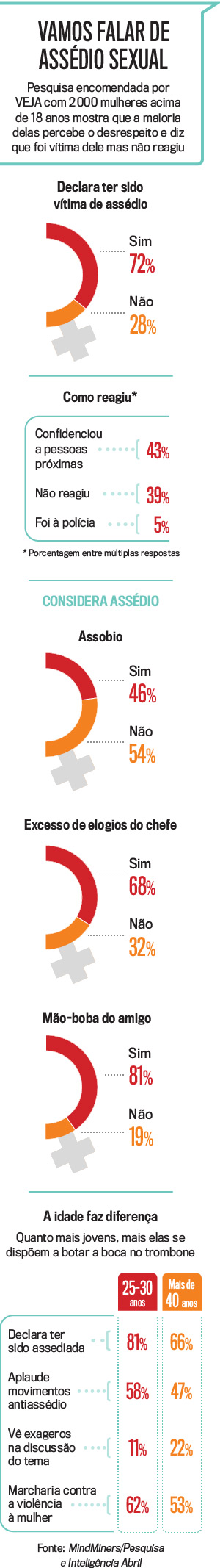

A pesquisa ouviu quase 2 000 mulheres de todas as regiões do Brasil, intercalando perguntas sobre conceitos e sobre amostras do seu cotidiano. Parte significativa das questões tratou do tema do momento, o assédio sexual, com o intuito de medir o impacto nas brasileiras do rolo compressor de denúncias acionado nos Estados Unidos, no fim do ano passado. Lá, ele segue forte, triturando reputações. Aqui, não há notícia de vítimas expondo figurões de nenhuma área, à exceção do efêmero episódio que envolveu o ator José Mayer — o que não quer dizer que as mulheres, sobretudo as mais jovens, não tenham sentido o terremoto americano.

A imensa maioria ouvida pela pesquisa — 72% do total, 81% das mulheres de 25 a 30 anos — disse já ter sofrido assédio, aí incluídos atos que até pouco tempo atrás causavam desconforto mas eram relevados, como o chefe que não para de elogiar a aparência da subordinada e o rapaz que insiste em pôr a mão no corpo da amiga. Até o onipresente fiu-fiu está na linha de tiro: 46% consideram que assobio na rua é assédio, sim. Em matéria de discurso, o time de Oprah Winfrey, a apresentadora que levantou o Globo de Ouro com um candente libelo antiassédio, ganha de lavada do time de Catherine Deneuve, a atriz francesa que assinou um manifesto panos quentes liberando os homens para “flertar”: o placar foi 52% a 3%.

“As redes sociais amplificaram o barulho das denúncias e promoveram uma espécie de união entre as mulheres”, explica a socióloga Jacqueline Pitanguy. O antropólogo Roberto DaMatta acha natural a diferença de percepção entre as mais velhas e as mais novas: “O assédio, como o entendemos atualmente, é um conceito recente”. Em um ponto, porém, brasileiras de todas as idades se unem em flagrante contraste com a sanha punitiva das americanas; aqui, quase ninguém reage. A pesquisa de VEJA mostra que a iniciativa mais comum (43%) é confidenciar o abuso a alguma pessoa mais próxima. Das entrevistadas que foram assediadas, 39% não tiveram sequer essa reação. Ínfimos 5% foram à polícia. “É um comportamento parecido com o dos casos de violência. As vítimas evitam denunciar porque sentem medo, vergonha e culpa”, diz a juíza Tatiane Lima, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela aponta um fator importante de desestímulo às denúncias de assédio: o julgamento das outras mulheres. “Nota-se certo machismo na atitude das que criticam a vítima”, recrimina a juíza.

O liberal também luta com o conservador na cabeça das brasileiras de hoje em outro ponto polêmico, o aborto. Só 6% dizem tê-lo feito (e 3% não quiseram responder). Mas, sinal dos tempos, ao seu modo de ver, nem os homens, nem a família, nem a Igreja podem ter voz ativa nessa questão — esmagadores 72% dizem que a decisão deve ser delas, e só delas. A legalização, no entanto, as divide: 49% dizem sim, 51% dizem não. A consulta sobre o tema é especialmente importante neste momento em que um projeto de lei, a PEC 181/2015, pretende proibir o aborto em qualquer circunstância, inclusive as permitidas na legislação atual — estupro e risco de vida da mãe. A PEC já foi aprovada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados e aguarda votação em plenário, sem data para acontecer.

Em outro ponto da pesquisa, a maioria das entrevistadas — 60% — declara estar trabalhando fora, e isso não tem nada a ver com o feminismo. A integração das mulheres à força de trabalho é um fenômeno do pós-II Guerra e fruto da industrialização acelerada e da necessidade de melhorar a renda das famílias. O que chama atenção nesse quesito é outro dado, contido na parcela que não está trabalhando: impressionantes 30% disseram que pararam ou para cuidar dos filhos, ou porque o marido não deixa (isso mesmo: não deixa). Pensava que isso não acontecia mais? Pois acontece, inclusive na classe A. “Nas famílias ricas, a mulher não precisa trabalhar e a relação de submissão se estabelece com mais frequência. Isso reforça o hábito, antigo mas ainda muito presente, de relegar o protagonismo feminino às quatro paredes da casa. Há muitos chefs de cozinha que são homens, mas quantos vão para o fogão na hora de alimentar a família?”, provoca a socióloga Jacqueline.

No mesmo ambiente doméstico, três em cada quatro mulheres ouvidas pela pesquisa disseram que não há igualdade na divisão de tarefas em casa e um quarto delas declarou fazer tudo sozinha. Repartir o trabalho de casa entre o casal, um marco do ideário feminista, ainda está muito longe de virar realidade no Brasil. Um levantamento feito pelo Instituto IDados a pedido de VEJA dimensiona o vácuo entre homens e mulheres nos afazeres domésticos: elas trabalham quatro vezes mais que eles — 22 horas semanais, contra cinco. Transpondo as disparidades em relação a trabalho para o mundo fora de casa, as brasileiras seguem, em massa, no vagão da segunda classe. Salários, por exemplo: outro cálculo do IDados com base na Pnad, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostra que no fim de 2016 o holerite dos homens com diploma universitário era 75% mais alto que o das mulheres na mesma situação. Nos cargos de direção e gerência, a distorção se mantém: eles ganham 67% mais que elas.

Em uma situação ainda tão desigual, o impulso para sair à rua e protestar se torna poderoso, e as brasileiras de atualmente não ficam imunes. Apresentadas a uma lista de temas relacionados a direitos femininos, 79% das mulheres pesquisadas se disseram dispostas a participar de manifestações a favor deles. O que mais causou empolgação (57%) foi o repúdio a qualquer tipo de violência contra elas; em seguida aparecem a igualdade de salários e a rejeição à percepção masculina da mulher-objeto. O maior ímpeto para sair de casa e protestar é detectado entre as mais jovens, o que se confirma por vários atos promovidos por adolescentes nos últimos tempos nas grandes cidades. Apesar do entusiasmo das garotas, quando se trata da maioria, de novo, a teoria não condiz com a prática: 87% disseram que jamais participaram de uma manifestação.

O movimento feminista brasileiro começou de modo incipiente ainda no século XIX, atrelado ao abolicionismo. Ganhou força na década de 30, marcada no mundo todo pelas manifestações pelo sufrágio universal — em 1932, em plena ditadura de Getúlio Vargas, as brasileiras conquistaram o direito de votar. A onda feminista que viria a mudar o mundo começou nos anos 1960, reverberando o movimento americano por liberdade sexual. Nascia aí o “Meu corpo, minhas regras”, até hoje gritado em manifestações. Demorou para que os ecos da luta das mulheres por igualdade se popularizassem no Brasil, embora na célebre Passeata dos Cem Mil, em 1968, no Rio de Janeiro, a linha de frente já fosse formada por mulheres famosas. Antes que a coisa crescesse, os incomodados reagiram descaracterizando a causa. “As forças conservadoras tanto insistiram que o feminismo ganhou a pecha de movimento de mulheres feias e mal-amadas, encampada inclusive pelas próprias mulheres”, diz a historiadora Rachel Soihet, da Universidade Federal Fluminense.

Com o tempo, o feminismo militante arrefeceu no mundo todo. Mas voltou com gosto, mais ousado e provocativo, nesta última década, tirando partido da ressonância instantânea das redes sociais. Sua estreia mais vistosa se deu com o Femen, movimento nascido na Europa que pôs grupos de mulheres de seios de fora para protestar contra inimigos diversos. Foi replicado umas poucas vezes em São Paulo, mas acabou — em uma reviravolta típica dos trópicos, a líder do Femen no Brasil, Sara Winter, converteu-se ao catolicismo e abdicou da nudez. Mais recente, a Marcha das Vadias, criada no Canadá para lutar contra a visão estapafúrdia de que as vítimas de estupro provocaram o crime, também chegou aqui. Desde 2011, diversos atos que reuniram meninas com roupas provocantes ganharam as ruas das capitais.

Nesse novo feminismo, em que o coletivo cede vez a uma visão mais individualista dos direitos da mulher, autoestima é coisa obrigatória e aceitar o próprio corpo tem status de mandamento. Barulhento e assertivo, ele pode demorar a conquistar o coração das mulheres, mas a mente adere rapidamente. Na pesquisa de VEJA, contrariando tudo o que se sabe e se ouve a respeito do corpo perfeito, 84% das mulheres declararam que ser magra é pouco ou nada importante. Parece impossível, e é muito provável que parte das pesquisadas tenha sido levada a responder o “correto” no lugar do verdadeiro — muito embora a aceitação do próprio corpo seja um conceito mais do que assumido por uma parcela da população. “O feminismo das classes populares não é o movimento politizado da elite, mas sim o de Anitta e Jojo Todynho, mulheres que não se envergonham da sexualidade e querem mais é ser gostosas”, aponta Joana Vilhena, doutora em psicologia pela PUC-Rio. Magras ou gordas, ricas ou pobres, o fato de as brasileiras estarem atentas ao feminismo de hoje e aprovarem suas propostas, ainda que hesitem em aplicá-las em sua vida, já é um passo na difícil empreitada de alcançar a almejada igualdade de direitos. “Mudar a cabeça das pessoas leva várias gerações”, lembra a historiadora Rachel. Um dia, quem sabe, elas chegam lá.

Com reportagem de Giulia Vidale e Thaís Botelho

Publicado em VEJA de 7 de março de 2018, edição nº 2572

Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola

Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária de vinícola Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo

Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham

Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham A milionária conta dos carros blindados de Eduardo Paes no Rio

A milionária conta dos carros blindados de Eduardo Paes no Rio Interpol atende Argentina e emite alerta de prisão contra ministro do Irã

Interpol atende Argentina e emite alerta de prisão contra ministro do Irã