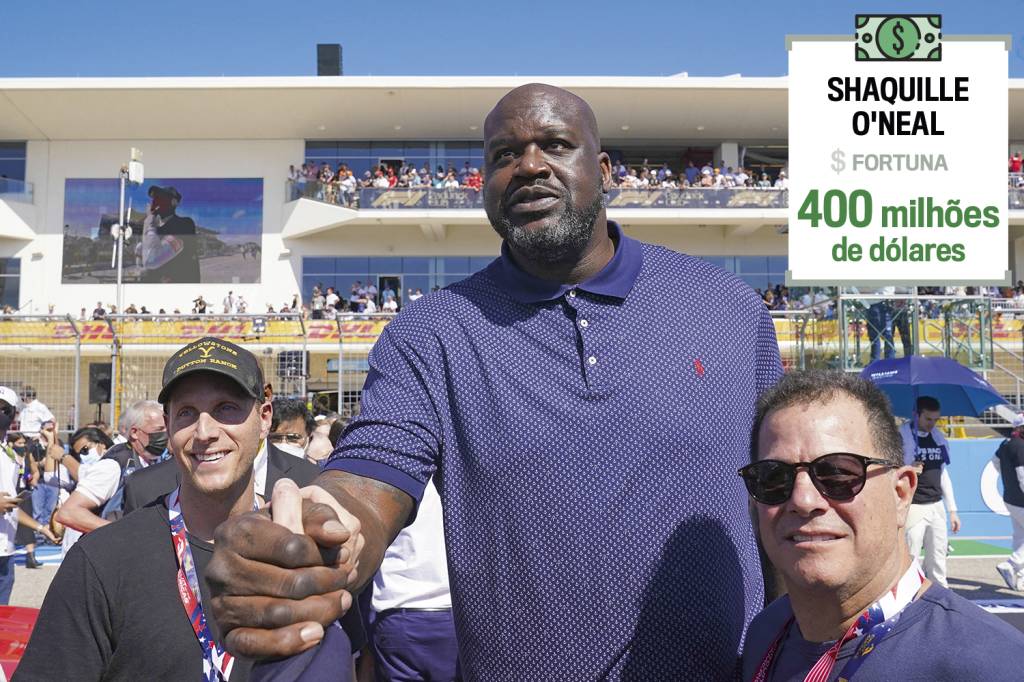

Precisar nem precisava, mas a pandemia de Covid-19 veio escancarar, mais até do que antes, a desigualdade social que grassa no mundo. Enquanto o desemprego e a insegurança se abatiam sobre as populações vulneráveis, derrubando seu padrão de vida, o patrimônio coletivo dos super-ricos inflou em 5 trilhões de dólares entre 2020 e 2021, para um total de 13,1 trilhões de dólares. No período, o número de bilionários circulando pelo planeta aumentou em 660, para um total de 2 755, sendo 493 deles novinhos em folha (os demais 167 já tinham passado por lá). Nesse cenário de ricaços cada vez mais ricos, observa-se o avanço de uma tendência que pode reverter em riquezas repartidas de forma mais igualitária para todo mundo. Bem, para quase todo mundo: a dos pais cheios de dinheiro que não querem deixar toda a sua fortuna para os filhos. “Nós não somos ricos. Eu sou rico”, proclamou o ex-jogador de basquete americano Shaquille O’Neal, ao comunicar em outubro que os seis rebentos herdarão uma pequena parcela de seus 400 milhões de dólares e o resto será doado.

Esse tipo de decisão, segundo especialistas, apoia-se em dois traços do mundo contemporâneo, ambos reforçados pela pandemia: a percepção de que valorizar o estudo e o trabalho é mais relevante do que viver no bem-bom e a constatação de que ostentar, hoje em dia, simplesmente está deixando de ser cool. Na linha dos ricos antenados com a índole de seu tempo — o zeitgeist da era pós-pandêmica —, o apresentador da CNN Anderson Cooper está longe do primeiro bilhão, mas já adiantou: seu filhinho de 1 ano não porá a mão no grosso de sua fortuna, avaliada em 200 milhões de dólares. “Vou fazer como meus pais me ensinaram: pago a faculdade e depois você se vira”, explicou Cooper, que teria herdado da mãe bilionária, Gloria Vanderbilt, figura da alta-roda de Nova York, meros 1,5 milhão de dólares quando ela se foi, aos 95 anos, em 2019. Quarto homem mais rico do mundo quando tinha 135 bilhões de dólares (uma parte não sabida foi para as mãos da mulher, Melinda, que dele se divorciou em agosto), Bill Gates reservou 10 milhões para cada um dos três herdeiros e doará o restante a obras filantrópicas. Gates é fundador, junto com Melinda e o megainvestidor Warren Buffett, da iniciativa Giving Pledge: 226 ricaços (e subindo) entre 30 e 90 anos, espalhados por 27 países, que assinaram o compromisso de compartilhar sua riqueza em nome de uma sociedade mais justa. Fazem parte do clube, Elon Musk, o mais rico de todos, e Mackenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, da Amazon. Outros vinte entraram durante a pandemia. “Estamos caminhando para uma transição de valores. As pessoas cada vez se importam mais com o bem comum e com relações mais igualitárias”, acredita o antropólogo Bernardo Conde, da PUC-Rio.

Sírio radicado no Brasil, Elie Horn, dono da imobiliária Cyrela, é a única pessoa do país inscrita no Giving Pledge. Com patrimônio estimado em 1 bilhão de dólares (“Me senti um anão perto daqueles gigantes”, brinca), ele se comprometeu a repassar 60% de sua fortuna, mas afirma já ter ultrapassado essa meta. “Sem ações como essa a vida fica vazia”, disse a VEJA. Além do impacto social, os pais que aderem à causa expõem abertamente seu propósito de que os filhos tenham motivação para alcançar as próprias conquistas. “A profissão herdeiro agora é malvista por boa parte dos super-ricos”, diz a psicóloga Ceres Araújo, especializada em relações familiares. “Os pais entendem que, para o filho se tornar uma pessoa resiliente, ele precisa ter metas, e isso requer esforço pessoal.”

No início do século XX, outro período de crescimento das disparidades sociais, o magnata do aço americano Andrew Carnegie (1835-1919) escreveu um livro sobre o assunto, O Evangelho da Riqueza, em que cunhou a célebre frase: “O homem que morre rico morre em desgraça”. A partir daí, o conceito de polpudas e frequentes doações se disseminou entre a elite americana — com grande estímulo das isenções de impostos que a filantropia proporciona. No Brasil, a pandemia também empurrou grandes riquezas para a trilha doadora, embora esta ainda seja uma ação incipiente. “As nossas tradições são patrimonialistas”, explica Maria Gabriela Marinho, professora de história social da Universidade Federal do ABC (UFABC), ressaltando que aqui ainda prevalece o “filhotismo” — a passagem do patrimônio de geração para geração. É torcer para que os bilionários de fora continuem a distribuir sua riqueza em prol do bem coletivo. De repente, a moda pega.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2021, edição nº 2768

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco

Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual

A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual