No último Carnaval de sua vida, Fernando Santa Cruz tinha 26 anos, casa e emprego em São Paulo e um filho de 2 anos. Foi passar o feriado no Rio de Janeiro e nunca mais foi visto. Documentos dos órgãos de repressão da ditadura informam que ele foi preso no dia 23 de fevereiro de 1974, junto com o amigo Eduardo Collier — como ele, militante da Ação Popular Marxista Leninista (APML). De acordo com depoimentos de Claudio Guerra, delegado do Dops, Santa Cruz e Collier foram mortos e tiveram o corpo incinerado em uma usina de açúcar em Campos dos Goytacazes. Não consta que Santa Cruz alguma vez tenha participado da luta armada.

Pois calhou de Felipe, o filho que Fernando Santa Cruz não viu crescer, ter se tornado advogado. Ele ocupa hoje a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entidade de classe que irritou Jair Bolsonaro por barrar a pretensão de romper sigilos telefônicos e bancários dos advogados que defenderam Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o então candidato à Presidência em Juiz de Fora, em setembro do ano passado. Em uma entrevista na segunda 29, diante do Palácio da Alvorada, o presidente partiu para uma crítica despropositada à OAB — e para um ataque baixo a seu presidente: “Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade”. No mesmo dia, em uma live no Facebook, enquanto cortava o cabelo, ele afirmou, sem especificar suas fontes, que Santa Cruz foi “justiçado” por membros da própria APML, versão carente de comprovação documental.

Quando era deputado, Bolsonaro já acumulava um longo histórico de declarações preconceituosas e agressivas. Vergonhosamente, fez de seu voto pelo impeachment de Dilma Rousseff uma homenagem ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ao chegar à Presidência, ao contrário da expectativa geral, continuou com o discurso de parlamentar (e daqueles bem corporativistas, que defendem apenas um determinado nicho). Com a insinuação de que teria conhecimento do destino de um desaparecido da ditadura, porém, desceu a um nível inédito de infâmia, falta de sensibilidade e humanidade. Para que se perceba a gravidade de suas afirmações, considere-se que Elzita Santa Cruz, mãe de Fernando, morreu em junho passado, aos 105 anos, sem saber o fim que seu filho teve. “Se o presidente foi eleito por uma parte da população brasileira, o dever dele é governar para todo o povo do Brasil, indistintamente”, diz Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF. “O presidente precisa fazer uma distinção entre o processo eleitoral, que já acabou, e o pleno exercício de seu cargo.”

O aviltamento da memória de uma vítima da repressão foi apenas o ápice de uma fieira de declarações grosseiras, ofensivas ou cabalmente falsas que Bolsonaro fez nas últimas semanas. Diferentemente do que ocorria nos tempos de deputado, porém, as palavras de um presidente têm consequências: o descontrole verbal de Bolsonaro atiça ânimos já exaltados em um ambiente de polarização tóxica e, em última instância, tumultua a pauta de modernização da economia, que, até o momento, promete ser a realização maior de seu governo. “Essas atitudes prejudicam o andamento do país”, lamenta o sociólogo e cientista político Bolívar Lamounier, da Augurium Consultoria. “Só espero que o presidente não vá além disso, pois poderemos ter uma crise institucional.”

Infelizmente, o descalabro das últimas semanas não sugere que Bolsonaro vá parar por aí. Em suas próprias palavras, o atual ocupante da cadeira mais poderosa do Brasil justifica tal comportamento apelando a uma espécie de determinismo genético. “Sou assim”, definiu em entrevista ao jornal O Globo. Por ser como é, sem muitos filtros ou respeito pela opinião alheia, Bolsonaro disparou sua metralhadora giratória de barbaridades ao defender a indicação do filho Eduardo como embaixador nos Estados Unidos — “Se puder dar filé-mignon pro meu filho, eu dou” —, desautorizou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), flertou com a censura ao propor “filtros” para filmes financiados pela Ancine, ameaçou o jornalista Glenn Greenwald de prisão (em meio a declarações homofóbicas, o que já se tornou sua marca registrada), afirmou que a jornalista Miriam Leitão, da Globo, mente ao dizer que foi torturada, e relativizou a gravidade do massacre no presídio de Altamira, no Pará. Cansou? Ele, não.

Repletas de preconceitos e inverdades, essas declarações talvez entusiasmem o núcleo duro de seus apoiadores radicais, aquele tio do almoço de domingo ou dos grupos de WhatsApp. Mas o custo dessa sequência de frases infelizes é altíssimo. Primeiro, porque elas soterram as próprias conquistas do governo. Na semana passada, o Banco Central baixou a Selic para 6% ao ano, a menor taxa da série histórica. É um momento auspicioso e histórico, que inclui a aprovação na Câmara, em primeiro turno, da reforma da Previdência. Mas tudo isso fica em segundo plano ante o comportamento incontrolável do presidente. Depois, porque elas acabam revelando um processo permanente de teste das instituições.

Para sorte do capitão, ainda não existe o cenário para uma reação política mais intensa. De volta do recesso, a oposição tem reunião marcada para a terça 6, e a palavra “impeachment” até deve aparecer na conversa. Afinal, a lei que regula o afastamento de um presidente prevê que a quebra do decoro é base válida para a iniciativa. Seria, no entanto, uma justificativa frouxa, e a oposição, enfraquecida como está, sabe que não é momento de levantar bandeira tão temerária. O senador Humberto Costa (PT-PE) considera que o impeachment está ficando muito “banalizado” e não vê no vice Hamilton Mourão uma alternativa desejável: “A gente talvez estivesse só jogando o problema para a frente”. Costa também avalia que a reforma da Previdência não sairá arranhada, pois já não é uma pauta exclusiva do governo: “Ela está sendo tocada pelo Legislativo, de forma independente”. Mas Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado — que, ao contrário de Costa, é favorável à nova Previdência —, alerta sobre o atraso que os debates levantados pelo presidente acarretam: “Esse tipo de comportamento contamina o ambiente. Ficam de lado as pautas prioritárias”.

Algo similar pode ser dito sobre a repercussão internacional do estilo intempestivo do nosso mandatário. Evidentemente, essas caneladas não devem travar o esforço do Brasil para ser aceito na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ou para consolidar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, mas colocam areia desnecessária nas engrenagens. Bolsonaro cancelou um encontro com o ministro francês da Europa e das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, para fazer a live no barbeiro em que deu sua versão infundada sobre a morte de Fernando Santa Cruz, e isso obviamente pegou mal na França. O assunto rendeu comentários na TV e manchetes em jornais importantes como o Le Monde. “Seria precipitado dizer que essa atitude vai sabotar o acordo do Mercosul, mas é certo que ele está dando argumento a quem quer fazer isso”, avalia o diplomata Rubens Ricupero.

A permanente incitação dos ânimos mais agressivos dos seguidores é própria do novo populismo que se tem instaurado pelo mundo, com o modelo confesso de Bolsonaro, Donald Trump, à frente (com a diferença de que o americano tem uma economia que evolui 3% ao ano, enquanto o “Trump brasileiro”, na definição do original, se vê às voltas com 12,8 milhões de desempregados e uma evolução do PIB da ordem de menos de 1%). Esse modelo comporta componentes antidemocráticos, mas é preciso ponderação para avaliá-los. Não estamos, como pregam os alarmistas, no limiar de um regime totalitário. “Na economia, Bolsonaro dá autonomia a Paulo Guedes, um liberal, que é a antítese do totalitarismo”, diz Bolívar Lamounier. “Mas me parece correto dizer que Bolsonaro segue uma trajetória populista autoritária.” Carlos Pereira, da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, considera que o autoritarismo é “fundamentalmente retórico”: “Não foi implementada nenhuma ação concreta que violasse a democracia liberal no Brasil”.

Estão afastados, pelo menos no momento, tanto o autoritarismo sem pejo quanto a paralisia do governo. Mas evidentemente as diatribes cotidianas do presidente não fazem bem à saúde democrática do Brasil. Há uma nítida degradação do debate público, cada vez mais polarizado. Bolsonaro, está claro, não veio pacificar um país dividido. Sua postura é a do valentão que pratica bullying contra seus alvos e vai testando os limites. “A agenda dele é a confrontação”, diz José Álvaro Moisés, do Departamento de Ciência Política da USP. Moisés, a propósito, observa que, nesse período em que abriu fogo contra OAB, Inpe, jornalistas, cineastas e ambientalistas, Bolsonaro não disse nada de substantivo sobre a reforma da Previdência, que ainda precisa passar pelo segundo turno na Câmara. É difícil discernir também que ganho o presidente pode extrair de suas tiradas. Citando uma frase famosa de Hamlet, Ricupero acredita que pode haver “método na loucura”: “Essa estratégia da tensão permanente tem a vantagem de que Bolsonaro domina o noticiário todos os dias, mesmo que negativamente”.

Curiosamente, o confronto se dá até com instituições do próprio governo, o que contribui para esgarçar o tecido democrático. Ao insistir na tese de que Adélio Bispo é parte de uma conspiração esquerdista, o presidente desmerece o trabalho da Polícia Federal, cuja investigação afastou essa hipótese. Ao atacar o Inpe, desvaloriza um instituto reputado pela produção científica. E ao dizer, na esteira de comentários sobre o caso Santa Cruz, que os documentos sobre vítimas da ditadura levantados pela Comissão da Verdade são “balela”, Bolsonaro acaba indiretamente atacando a instituição em que se formou e à qual professa admiração entusiasmada — as Forças Armadas. “A Comissão Nacional da Verdade foi fruto de uma ampla negociação de vários segmentos sociais, inclusive as Forças Armadas. Os nomes escolhidos para integrá-la decorreram desse amplo consenso, e incluíram militares”, diz Gilson Dipp, ex-ministro do STJ e o primeiro coordenador da comissão.

Vindo da mais alta esfera do governo, o esculacho geral às instituições estabelece um exemplo negativo. É o caso do ataque permanente às leis ambientais e ao órgão que tem o dever de fiscalizá-las, o Ibama. Poucos dias depois de dois episódios de incêndio de viaturas do órgão provocados por madeireiros na Região Norte, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, confraternizava com madeireiros de Rondônia que extraem madeira ilegalmente de áreas indígenas. Outro que parece ter entendido bem o modelo que vem de cima é o ministro da Justiça, Sergio Moro. Na investigação sobre os hackers que invadiram seu celular e os de outras autoridades, Moro extrapolou de novo os limites de suas funções, como fizera na época de juiz à frente da Lava-Jato. Falou de detalhes de uma investigação sigilosa e cogitou a destruição de provas (veja a reportagem ). A muito discutida Portaria 666, assinada pelo ministro, é outro exemplo de como o governo estica as margens da legalidade. O objetivo é regular o ingresso e a deportação de “pessoas perigosas”, frouxamente definidas como aquelas que se contrapõem aos “objetivos e princípios” da Constituição. No mínimo, o timing da promulgação foi desastrado, sugerindo que a portaria fora feita sob medida para a nêmesis de Moro, Glenn Greenwald. E a constitucionalidade do decreto tem sido questionada por especialistas. Entre as disposições draconianas está o prazo exíguo de dois dias para que o ameaçado de extradição se defenda — em processos regulares, é de sessenta dias.

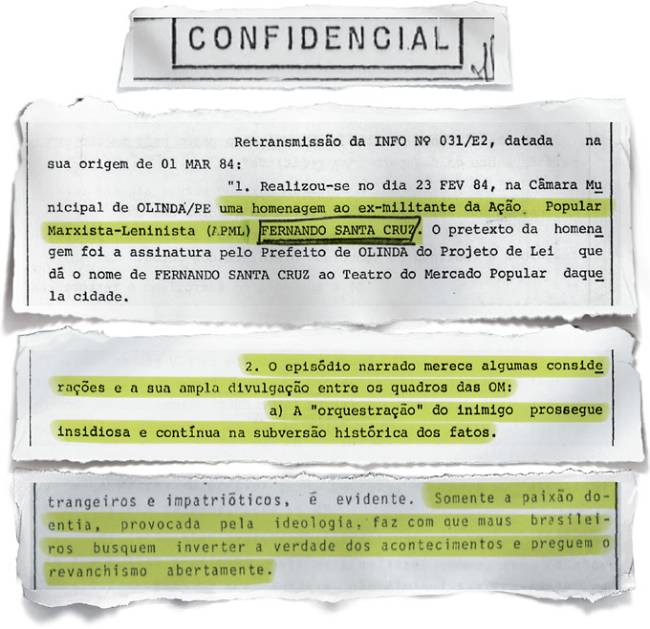

O ataque de Bolsonaro à memória de Fernando Santa Cruz teve o efeito de reavivar a pesquisa a respeito do desaparecimento do estudante. O historiador Lucas Pedretti desencavou, no Arquivo Nacional, dois documentos do setor de informação do Exército que permitem constatar o constrangimento que seu caso representava para a ditadura dez anos depois de sua morte, em março de 1984, às vésperas da redemocratização. Os arapongas do Exército acompanharam uma homenagem feita pela Câmara Municipal de Olinda a Santa Cruz, que viveu um bom tempo em Pernambuco. Um teatro foi batizado com o nome do jovem desaparecido. O informe inicial menciona a presença de políticos, familiares de Fernando e de faixas que pediam eleições diretas e punição para os torturadores. O vocabulário é de guerra: fala-se até em “apologia ao terrorismo”. As informações desse primeiro documento foram depois incluídas no Relatório Periódico Mensal do Centro de Informações do Exército, cuja circulação era mais ampla e qualificada: chegava ao gabinete do presidente, o general João Baptista Figueiredo. Emprega-se ali a palavra “revanchismo”, um lugar-comum com que a ditadura caracterizava as tentativas de trazer à luz o que acontecia nos porões da repressão. É uma triste ironia que hoje Bolsonaro seja animado por um espírito que é, de fato, revanchista: vive em um permanente acerto de contas com seus críticos e opositores, que ele parece considerar inimigos insidiosos. Espera-se que ele mude o tom e passe a falar não em revanche, mas em renovação. É disso que o Brasil precisa.

A barbárie que se repete

“Pergunta para as vítimas dos que morreram lá o que que elas acham. Depois que elas responderem, eu respondo a vocês”, disse o presidente Jair Bolsonaro na terça-feira 30 aos jornalistas que o indagaram sobre o novo banho de sangue em um presídio brasileiro: 58 detentos foram mortos no Centro de Recuperação Regional de Altamira (PA). Dezesseis deles foram decapitados, e retalhos dos corpos foram exibidos nas redes sociais. Uma mãe identificou o filho pela cabeça, apresentada em um saco plástico. A violência continuou no dia seguinte: quatro detentos morreram dentro de um caminhão do estado, quando eram levados a outras penitenciárias. Evidências apontam para morte por asfixia, mas o presidente, como é de seu estilo, empilhou conjecturas e frases desconexas. “Uma ambulância, quando pega uma pessoa até doente, no caminho ela pode vir a falecer”, disse. Para além do mal disfarçado ímpeto justiceiro, Bolsonaro nada acrescentou sobre a catastrófica crise das prisões brasileiras. Altamira abrigava 343 detentos onde cabem só 163, com apenas onze agentes por turno vigiando os apenados. “É cláusula pétrea (da Constituição), mas gostaria que tivesse trabalho forçado no Brasil para essa gente”, disse Bolsonaro, evadindo-se da questão da falta de vagas.

A matança começou com uma briga de facções. Membros do Comando Classe A atacaram os presos do Comando Vermelho. Foi a terceira vez em sete meses que o governo federal teve de intervir em um estado por causa da violência entre facções, dentro e fora dos presídios. Em janeiro, mandou a Força Nacional de Segurança ao Ceará para conter ataques do Primeiro Comando da Capital e da Família do Norte. Em maio, deslocou para Manaus a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária — a mesma enviada a Altamira — no rastro de 55 mortes na guerra entre PCC, FDN e Comando Vermelho. Trabalhos forçados não bastarão para solucionar o problema. Seria bom que o ministro Sergio Moro, em vez de gastar seu tempo vazando detalhes de investigação sigilosa, traçasse um plano para resolver a situação.

Com reportagem de Ana Avólio e Leandro Resende

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2019, edição nº 2646

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco

Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil

Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça

Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça Cinco personagens que não deram certo em novelas, além de Rudá

Cinco personagens que não deram certo em novelas, além de Rudá