No Rio, Lula vê como não é fácil unir a oposição

No Rio, um retrato das dificuldades dos partidos de oposição que lutam para chegar intactos à eleição de 2022, quando sonham se unir contra Jair Bolsonaro

Partidos de oposição lutam para conseguir chegar intactos à eleição do próximo ano, quando sonham se apresentar unidos ao eleitorado. Não está fácil.

Lula tem almoço marcado hoje, no Rio, com o prefeito Eduardo Paes. Vai tentar sair do Palácio da Cidade sem demonstrar qualquer compromisso imediato com uma candidatura ao governo do Estado do Rio.

Paes não é oposicionista, migrou do DEM para o PSD — aquele partido que não é de direita ou de esquerda e nem de centro, segundo o seu criador, Gilberto Kassab, ex-ministro dos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

Hoje, Paes é o líder local mais influente na capital, que concentra 40% do eleitorado fluminense. Sobre a eleição estadual, ele compartilha da opinião da família Maia (o ex-prefeito e vereador César e seu filho Rodrigo, ex-presidente da Câmara dos Deputados).

O trio deseja um candidato de união, de preferência que não seja o deputado Marcelo Freixo, do PSOL. Incensam, por enquanto, a ideia de um novato. Eventualmente, Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados.

O problema carioca está no excesso de candidatos para uma possível união em 2022. Lula, por exemplo, senta à mesa com Paes com um leque de nomes no bolso, descontadas as possibilidades no PT regional.

Um é Marcelo Freixo, do PSOL, outro é Alessandro Molon, do PSB. E ainda, na hipótese remota de uma recomposição com Ciro Gomes, poderá vir a ter o ex-deputado Miro Teixeira, do PDT.

A dificuldade comum é que o Rio é a base eleitoral de Jair Bolsonaro. Em 2018, a cidade deu-lhe 60% dos votos em 40 das 49 zonas eleitorais.

Ele só perdeu (com 48,8%) em Laranjeiras para Fernando Haddad, o escolhido de Lula no PT. Em 22 seções Bolsonaro obteve mais de dois terços dos votos — na maioria, áreas onde as milícias se habituaram a oxigenar seus negócios a partir do controle do voto.

Nada indica que esse desempenho vá se repetir. Ao contrário, a tendência é de equilíbrio, o que significa desvantagem para Bolsonaro e os aliados locais, principalmente na eleição legislativa.

Seria ingenuidade, porém, desprezar a força de atração eleitoral de um governo. No caso, são dois governos. Bolsonaro é, hoje, a mão invisível na administração de Claudio Castro, que cumpre mandato-tampão desde a deposição de Wilson Witzel, por impeachment.

Quadro da Igreja Católica numa coalizão com evangélicos aglomerados no Partido Social Cristão, do pastor Everaldo Pereira, residente numa cela do presídio de Bangu, Castro aspira a reeleição.

Suas chances pareciam ínfimas até o mês passado, quando vendeu a companhia de saneamento e recebeu R$ 16,1 bilhões. O dinheiro em caixa tende a reforçar uma posição que, pelas pesquisas, já é confortável: a 17 meses da eleição oscila no patamar de 10% da preferência — é o dobro do que o também desconhecido Witzel possuía no início do ano eleitoral de 2018.

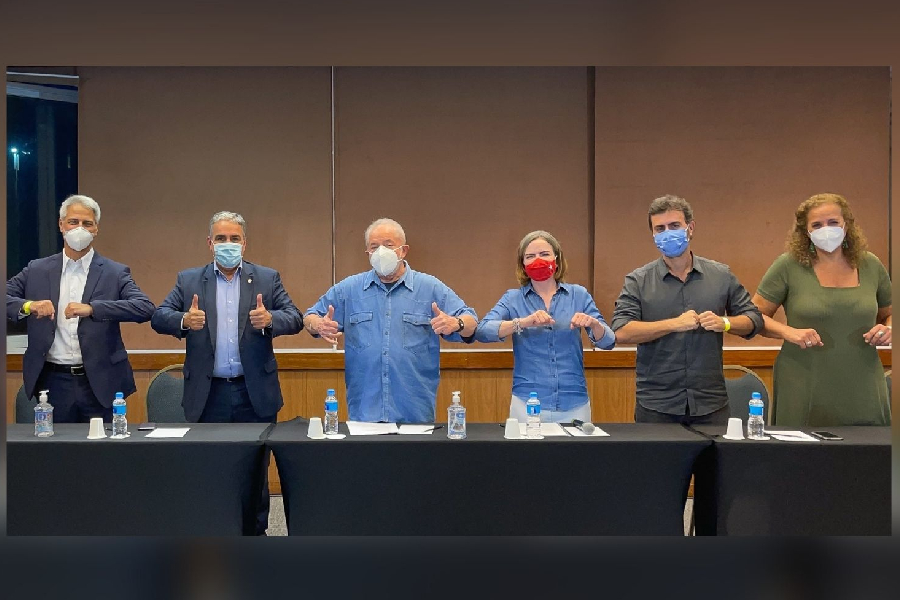

A complexidade da eleição fluminense e o potencial de fragmentação das forças de oposição está no retrato de Lula ontem à noite, em Copacabana. Ele ficou no centro de uma composição partidária com PSOL, PSB e PCdoB — ou seja, os mesmos que o apoiam há décadas.

Sem novidade no front do Rio, restou-lhe a evocação de um passado distante, quando o eleitorado fluminense deu-lhe ampla vantagem nas urnas, em 2002 e 2006, margem suficiente para neutralizar perdas em São Paulo e em Minas Gerais, os maiores colégios eleitorais do país que, talvez numa amarga ironia, ele define como “conservadores”.

As dificuldades à frente para as alianças eleitorais

Na lista de ausências, preferiu destacar o PDT de Ciro Gomes, a quem negou apoio em 2018. Apelou: “Ciro precisa decidir quem é o inimigo principal neste momento. Não será nos criticando que conseguirá crescer.”

O PDT não é a sua única dificuldade à frente. O PSOL está dividido sobre a longa hegemonia petista e os laços de Lula com o Centrão. Nada indica que essas fissuras serão superadas na convenção de setembro.

Já o PSB e o Cidadania fervilham em crise. Por R$ 40,4 bilhões de motivos, além das composições regionais no bloco do antipetismo.

No curto espaço de 48 horas eles combinaram, apresentaram e desistiram — sem explicar as razões — de suas ações no Supremo Tribunal Federal para bloquear pagamentos de emendas parlamentares ao Orçamento da União, que julgavam suspeitas.

Aparentemente, recuaram por pressão de alguns dos seus parlamentares, favorecidos num acordo com o governo, intermediado pelo Centrão.

O PSB deixou exposto o próprio líder na Câmara, Alessandro Molon. Ele subscreveu a ação do partido no Supremo e até discursou, considerando “inaceitável a existência de um orçamento secreto e, muito menos, que ele seja usado pelo governo para conquistar apoios no Congresso, em momento com tanta gente morrendo por falta de vacina no Brasil”.

Molon mira uma vaga ao governo ou ao Senado pelo Rio na composição com Lula. Aceitou, disciplinado, a decisão da cúpula do PSB.

Já o senador Alessandro Vieira confrontou o presidente do Cidadania, Roberto Freire. E decidiu ir embora do partido. Candidato ao governo de Sergipe, ele deve migrar para o Podemos.

Como outros líderes regionais emergentes, Vieira é dos que não conseguem se ver subindo num palanque de Lula ou de Bolsonaro.

Seja na oposição ou no governo, todos percebem a novidade na praça, uma dificuldade comum: acabou a moleza do voto obrigatório.

A pandemia motivou, e a tecnologia ajudou a facilitar a justificativa de ausência nas urnas. Ano passado, por exemplo, um de cada três eleitores do Rio decidiu não votar. Na prática, o voto obrigatório se tornou facultativo.

Candidatos e partidos, agora, têm 17 meses para se virar e convencer o eleitor a sair de casa com o voto definido. A passividade contém o risco de declínio na representatividade eleitoral, fórmula certa para a crise permanente — não importa quem vença a eleição.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A resposta de professor da UFRJ à ameaça jurídica de Roberto Justus

A resposta de professor da UFRJ à ameaça jurídica de Roberto Justus Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões

Bens de construtora falida vão a leilão judicial por R$ 120 milhões Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus

Quem é o professor da UFRJ que atacou a família de Roberto Justus Justiça dos EUA volta a intimar Moraes por censura em ação da Trump Media e Rumble

Justiça dos EUA volta a intimar Moraes por censura em ação da Trump Media e Rumble Taís Araújo ‘engole’ Bella Campos em cena crucial de ‘Vale Tudo’

Taís Araújo ‘engole’ Bella Campos em cena crucial de ‘Vale Tudo’