PUBLICADO NA EDIÇÃO IMPRESSA DE VEJA

AUGUSTO NUNES

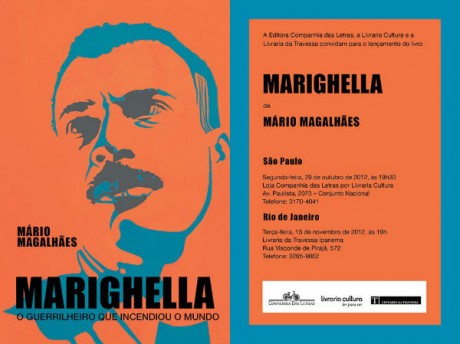

Repórter obstinado, pesquisador competente e escritor talentoso, o jornalista Mário Magalhães dedicou-se nos últimos nove anos ao resgate da história de Carlos Marighella (1911-69), militante comunista na juventude, deputado constituinte com menos de 40 anos e fundador, já cinquentão, da Ação Libertadora Nacional (ALN), a mais conhecida das siglas que afundaram na opção pela luta armada contra a ditadura militar. Magalhães desmontou versões fantasiosas, corrigiu equívocos, resgatou documentos dados por perdidos, escavou episódios desconhecidos ─ e reconstituiu detalhadamente a trajetória do inspirador de Marighella – O guerrilheiro que incendiou o mundo (Companhia das Letras; 732 páginas; 45 reais). Ao imprimir um ritmo de thriller à narrativa, o autor tornou possível completar, sem tantas pausas ofegantes, a extensa travessia do que prefere qualificar de reportagem.

Seria uma biografia exemplar se o biógrafo tivesse resistido à tentação de tratar Marighella com brandura. O baiano jovial que fazia versos e gracejava com parceiros de aventuras poderia ter cedido alguns dos numerosos parágrafos que ocupa ao devoto de Stalin que celebrava “a beleza que há em matar com naturalidade”. E a presença do guerrilheiro urbano é tão opressiva que não sobra espaço para a contemplação do terrorista confesso. No Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em 1969, o biografado reserva um capítulo inteiro ao terrorismo, “uma arma que o revolucionário não pode abandonar”. Se essa face escura merecesse a atenção devida, a figura desenhada não pareceria frequentemente inverossímil.

Ainda assim, seguiria sem resposta a única interrogação de bom tamanho que o autor não conseguiu remover: com tantos protagonistas da História do Brasil à espera de um bom biógrafo, por que consumir tantos anos de investigação e tantas centenas de páginas na exumação de um coadjuvante vocacional? O guerrilheiro que incendiou o mundo ─ proeza que nem os admiradores de Che Guevara ousaram reivindicar ─ existiu apenas no título do livro. O que emerge da leitura é um homem de ação com coragem de sobra e juízo de menos, e que só desempenhou o papel de n° 1 na organização clandestina que, de 1967 a 1969, comandou com uma arma na mão e nenhuma ideia sensata na cabeça.

O Marighella militante e depois dirigente do Partido Comunista Brasileiro foi mais um entre tantos cumpridores das ordens do onipresente Luiz Carlos Prestes, todos convencidos de que vale tudo para a implantação da ditadura do proletariado. O Marighella deputado constituinte foi o mais aplicado companheiro de bancada de um Jorge Amado já na antessala da consagração como romancista. O Marighella surpreendido pelo golpe militar de 31 de março de 1964 só virou notícia por ter enfrentado a socos e pontapés os policiais que o prenderam, dois meses depois do mergulho na clandestinidade, no interior de um cinema no Rio. Como não havia testemunhas da luta corporal, a própria notícia foi às redações dos jornais assim que saiu da cadeia. Provou o que dizia com a exibição das marcas da pancadaria.

Mesmo o comandante supremo da ALN teve seus poderes frequentemente confiscados por subordinados hierárquicos. Mário Magalhães descobriu, por exemplo, que Marighella só soube do sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick depois de consumada, em parceria com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), a mais espetacular operação promovida por partidários da luta armada. O n° 2 da ALN, Joaquim Câmara Ferreira, endossou e ajudou a executar o plano por estar convencido de que o chefe gostaria da ideia. Errou, revela o livro. Num raro surto de lucidez, Marighella compreendeu que o sequestro de um embaixador dos EUA provocaria retaliações extraordinariamente superiores, em intensidade e violência, ao poder de fogo da minúscula tropa empenhada na perseguição do paraíso socialista.

Capturado em 4 de setembro de 1969, Elbrick foi solto três dias mais tarde em troca da libertação de 15 presos políticos. Em 4 de novembro, Marighella foi fuzilado numa rua de São Paulo por um grupo de policiais chefiado pelo delegado Sérgio Fleury. Até sucumbir à emboscada, ele passara dois anos sonhando na cidade com a guerrilha rural sempre adiada por um assalto a banco, um atentado a bomba ou a execução de um empresário. O guerrilheiro urbano que se imaginava incendiando os campos do Brasil jamais entrou em combate contra tropas regulares do Exército. Só enfrentou a polícia política. Como em todas as batalhas anteriores, perdeu.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco

Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual

A ‘confissão’ de Ana Luiza Guimarães no JN que resume telejornalismo atual