A eleição de Donald Trump tem implicações importantes em várias dimensões. Na esfera econômica traz desafios consideráveis para vários países, inclusive o Brasil. Em primeiro lugar, sua promessa de elevar tarifas de importação deve ter ao menos duas consequências sérias. A mais visível delas é o provável aumento dos preços dos produtos americanos que competem atualmente com os importados, com impactos razoavelmente rápidos sobre a inflação. É bem verdade que a redução das importações dos Estados Unidos fortalecerá o dólar em relação às demais moedas, mas é difícil que chegue ao ponto de compensar totalmente o efeito das tarifas.

De forma menos visível, mas não menos relevante, haverá perda de eficiência econômica, difícil de estimar a priori, ao atrair recursos (mão de obra, capital) para setores que hoje não têm condição de competir internacionalmente, fenômeno, aliás, bem conhecido por aqui.

Em ambos os casos, isso dificulta a queda da inflação em direção à meta, mas as medidas não param nisso.

No que diz respeito às contas públicas, espera-se aumento do déficit federal. De acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, órgão apartidário, o impacto esperado das políticas propostas pelo presidente eleito é da ordem de 7,5 trilhões de dólares no período 2026-2035, média anual próxima a 2,5% do PIB nos últimos doze meses, de 28,8 trilhões.

O impulso fiscal adicional implicará aumento vigoroso do consumo, no contexto de uma economia que já tem crescido ao ritmo de 3% ao ano, com a taxa de desemprego ainda bastante baixa, elevando salários à frente da produtividade. Isso resulta em pressões adicionais sobre os preços, também prejudicando a redução da inflação.

“Temos um cenário em que o juro fica mais alto do que se imaginava, bem como o dólar fica mais valorizado”

Obviamente, o Federal Reserve não deverá ficar inerte a esses desenvolvimentos. Pelo contrário, ou reduzirá a taxa de juros em ritmo menor, ou poderá decidir por encerrar o recém-iniciado processo de afrouxamento monetário, ou até mesmo voltando a aumentar o juro, ainda que hoje pareça ser um risco remoto.

Nesse sentido, aliás, os mercados de renda fixa, que chegaram a projetar queda na taxa básica de juros para algo perto de 3% ao ano, hoje trabalham com um patamar na vizinhança de 4% ao ano. Fica, portanto, mais interessante aplicar nos EUA do que em países comparáveis, o que leva ao fortalecimento do dólar em face das demais moedas, inclusive o real.

Falamos, portanto, de um cenário em que o juro fica mais alto do que se imaginava, bem como do dólar mais valorizado do que se esperava.

Não é uma combinação amigável para países emergentes de maneira geral, e certamente não é para o Brasil, onde parcela considerável da desvalorização da moeda — embora não a maior fatia — decorre disso. Agravando o problema, fica claro agora que a aposta da administração petista no forte aumento de gastos nos dois primeiros anos de governo, contando com o ambiente internacional complacente, se mostrou equivocada, um autêntico “pé trocado”.

Não há mais como reverter o processo, calcado na expansão do gasto permanente. O ministro da Fazenda, ironicamente ecoa seu antecessor, prometendo o ajuste fiscal para “a próxima quinta-feira”, mas a verdade é que não há vontade do comando político nem condições objetivas de avançarmos nessa frente.

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

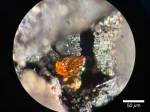

Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?

Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa? A quebra de protocolo na final do ‘Masterchef Brasil 2024’

A quebra de protocolo na final do ‘Masterchef Brasil 2024’ Herdeiros de Zagallo voltam a cobrar dívida de Romário com o pai

Herdeiros de Zagallo voltam a cobrar dívida de Romário com o pai As impressões de Sean Penn, vencedor do Oscar, sobre ‘Ainda Estou Aqui’

As impressões de Sean Penn, vencedor do Oscar, sobre ‘Ainda Estou Aqui’ Homem-bomba deixou mensagem sobre ataque ao STF para a PF

Homem-bomba deixou mensagem sobre ataque ao STF para a PF