Polarização política alcança novo patamar: a calcificação de ideias

A existência do fenômeno é vastamente comprovado no livro 'Biografia do Abismo', ao qual VEJA teve acesso em primeira mão

Duas características inéditas fizeram das eleições presidenciais de 2022 um marco histórico da democracia brasileira. Primeiro, elas puseram frente a frente dois líderes populistas, Lula e Jair Bolsonaro, que aglutinavam em torno de si, sem disfarces ou meias-palavras, as forças ideológicas diametralmente opostas da esquerda e da direita. Depois, deram a vitória ao candidato do PT por pouco mais de 2 milhões de votos, a menor diferença jamais vista. Passado um ano do resultado das urnas, outro fator inusitado chama atenção: ao contrário de votações anteriores, em que o desenlace era logo absorvido pela sociedade e a vida seguia adiante, os ânimos dessa vez não se acalmaram — ao contrário. A impressão, presente em toda parte, vem sendo agora confirmada em pesquisas como a realizada pela Genial/Quaest em setembro, segundo a qual, se o pleito fosse hoje, 53% dos entrevistados votariam em Lula e 47% em Bolsonaro, praticamente a mesma divisão registrada no ano passado. A conclusão a ser tirada é que o embate Lula-Bolsonaro não acabou com o resultado das urnas e sua permanência indica a imobilização da polarização política, fenômeno da última década. O comportamento de extremos rompeu os limites da política e transbordou para os vários escaninhos da vida cotidiana, agora cristalizada.

Esse é o ponto de partida do livro Biografia do Abismo (editora HarperCollins Brasil), prestes a ser lançado, ao qual VEJA teve acesso em primeira mão. Na obra, o cientista político Felipe Nunes, CEO da Quaest, e o jornalista Thomas Traumann, colunista do site de VEJA, investigam a fundo o fenômeno, já observado nos Estados Unidos e batizado de calcificação — um passo além da polarização. “Os dois grupos se tornaram muito homogêneos internamente e mais diferentes ainda entre si”, diz Nunes. “O que os diferencia não são mais opiniões sobre o papel do Estado ou os rumos do país, mas temas relacionados a valores, crenças e costumes.” Na prática, a briga entre “mortadelas” e “coxinhas”, que em 2014 pautou o duelo entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, evoluiu ao longo dos últimos dez anos e desaguou em epítetos bem mais pesados do que referências culinárias, como “comunistas” versus “fascistas” — dois termos que conceitualmente não se aplicam a nenhum dos polos, mas que são largamente utilizados, como se servissem de rótulo indelével. “Tudo se transforma em briga, em motivo de discussão, uma situação em que as pessoas param de se relacionar com quem pensa diferente e se voltam apenas para o grupo com o qual se identificam”, diz Traumann.

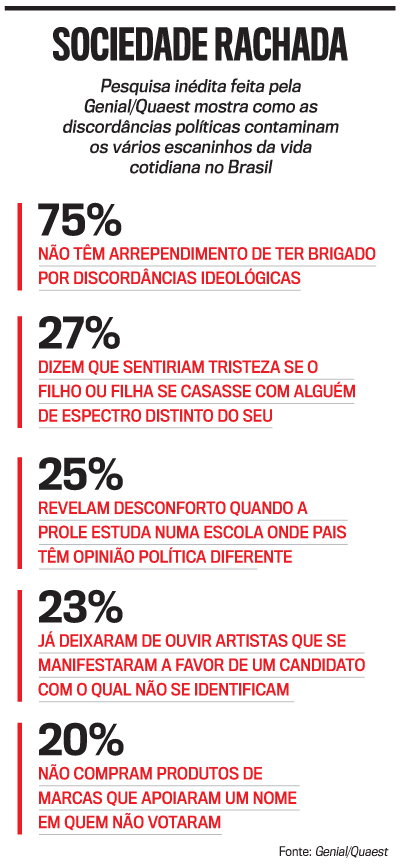

A existência da calcificação política é vastamente comprovada em recentes sondagens da Genial/Quaest, elencadas no livro. A mais recente delas, de outubro, mostrou que, para 64% dos entrevistados, a política abriu uma fenda entre dois “Brasis” que separou parentes, amigos e colegas de trabalho. Mais da metade (51%) conhece alguém que rompeu relações com pessoas próximas por esse motivo. “Não falo mais com a minha irmã, que é doente de esquerda, e não posso conversar sobre política com os meus filhos”, afirma a advogada Denize Arruda, 59 anos, bolsonarista convicta que chegou a acampar na frente dos quartéis, no fim do ano passado, para protestar contra o resultado das eleições, que considera fraudulento. O reverso da moeda é igualmente radical. O dentista Felipe Hallack, 54 anos, deixou parte do grupo de amigos que cultivou durante uma vida inteira. “Até agradeço a Bolsonaro. Graças a ele, muitas pessoas homofóbicas e preconceituosas saíram do armário e hoje sei quem é quem”, diz Hallack. “Nunca ninguém verbalizou, mas com certeza já perdi pacientes por conta de minhas convicções.” Detalhe doído dessa opção preferencial pelo dogmatismo: 75% das pessoas que se afastaram de amigos e parentes não expressam arrependimento nem dor (leia o quadro).

O choque das placas tectônicas ideológicas causou um terremoto de tamanha intensidade que seus efeitos se espraiam. No núcleo familiar, lugar em que circulam afeições profundas, a tolerância vem perdendo espaço para o ressentimento. Indicador significativo do engessamento das relações pessoais, diante da pergunta sobre como se sentiria se seu filho ou filha decidisse se casar com alguém do campo político oposto, 27% responderam que ficariam “profundamente tristes”. Esse tipo de visão do mundo, que revela profunda rachadura, vem se aprofundando em velocidade assustadora. Em dezembro de 2021, o mesmo índice não passava de 9%. “A calcificação entrou no âmbito afetivo. Quem tem identificação com determinado partido passa a nutrir sentimentos de ódio e repulsa contra a turma no campo adversário e, não raro, recorre à violência diante do confronto de ideias”, diz Pedro Henrique Marques, do Centro de Estudos do Comportamento Político da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em universidades e escolas, aliás, movimentos conservadores abrem debates fervorosos sobre supostas doutrinações de professores nas salas de aula. Recentemente, um tradicional colégio paulistano foi engolido por uma polêmica em torno da linguagem neutra apenas porque exibiu em sala de aula um vídeo sobre arqueologia, sem menção a discussões de gênero, que começava com um docente falando em “evolução para todes”. Nas pesquisas, 25% dos brasileiros declaram que se sentiriam mal se seus filhos estudassem em instituições em que a maioria dos pais tivesse visão política diferente da sua. “Passamos a orientar nossos funcionários a adotar uma posição isenta diante dos estudantes, explicitando que existem prós e contras em qualquer questão”, afirma Vera Lúcia Antunes, coordenadora pedagógica do Colégio Objetivo, em São Paulo.

No mundo calcificado, até a paquera passou a ser calibrada pelas afinidades ideológicas, como indicam as descrições de perfil em aplicativos de relacionamento. No Bumble, um dos mais usados, o assinante pode se definir como “apolítico”, “moderado”, “liberal” ou “conservador” — e quem abre o jogo nesse quesito tem 48% mais chance de dar match. “A maioria não se interessa em iniciar uma amizade ou namoro se a pessoa não tiver a mesma visão política”, afirma Maria Goretti Nagime, 39 anos, que criou um perfil chamado PT.Inder no Instagram para intermediar contatos amorosos entre militantes da esquerda. O pendor ideológico também invade as preferências musicais desde que, na campanha eleitoral, figurões da MPB e do funk apoiaram Lula, enquanto a turma do sertanejo e do pagode se identificava com a ala bolsonarista. Goste-se ou não dos acordes emitidos, 23% dos brasileiros (ante apenas 3% há dois anos) se recusam a ouvir artistas que apoiaram o candidato em quem não votou, como se o ato de escutar certas canções fosse uma traição à causa, como se Chico Buarque pudesse agradar a alguns ouvidos e corações e Gusttavo Lima a outros, mas nunca, nunca, os mesmos.

Em uma variação quase inevitável da situação em que usos e costumes são sequestrados pelos filtros doutrinários, os hábitos de consumo entram na roda e os boicotes se multiplicam. Em outubro, a seleção de um chocolate nas gôndolas do supermercado ingressou no palanque das intolerâncias depois que Felipe Neto, o popular influencer identificado com a esquerda, se tornou garoto propaganda do Bis, amplamente consumido por crianças e adultos. Na mesma hora, bolsonaristas afirmaram que evitariam o produto, e o assunto ferveu nas redes sociais. “Enquanto a empresa não mudar seu posicionamento, não compro mais, de jeito nenhum”, diz a conservadora Alcione Gonçalves, 51 anos, que chegou a disparar postagens com o chocolate concorrente. Do outro lado do ringue, empresas como Havan e Madero, cujos donos apoiaram o ex-presidente abertamente, sofrem boicotes semelhantes. No total, 20% dos brasileiros declaram dar as costas nas gôndolas a marcas identificadas com o terreno do adversário. “Cada vez mais, as empresas terão de tomar decisões com base nesta realidade calcificada, mas isso tem que ser feito de maneira consciente, para não colher resultados inesperados”, diz Traumann.

O duelo de convicções se acirrou na segunda metade do século XX, impulsionado pela reação conservadora, sobretudo nos Estados Unidos, ao vendaval de transformações soprado pela revolução sexual, pela luta de negros e homossexuais por direitos civis e pela legalização do aborto. A “guerra cultural”, expressão popularizada pelo sociólogo James Davison Hunter, elevou-se a um novo patamar de rancor e hostilidade com o advento das redes, que passaram a aglutinar e fortalecer grupos conservadores de um lado e progressistas do outro. Tal como tribos, eles logo ganharam as ruas em atos públicos, como a parada LGBTQIA+ ou a Marcha para Jesus. “Os algoritmos formam bolhas onde circulam informações que apenas confirmam o que seus integrantes já pensam”, diz Nunes. “Acabou a exposição ao diferente, ao contraditório.”

Termo cunhado nos Estados Unidos depois da eleição de Joe Biden, em 2020, a calcificação impõe a rigidez na política e fora dela. Motor e exemplo mais notório desse fenômeno, o ex-presidente Donald Trump, apesar de todos os processos que enfrenta na Justiça, está na frente na disputa pela Casa Branca em 2024 e nada até agora o tirou de lá — prova de que, para seus apoiadores, o trumpismo extrapolou a política e se entranhou em todos os aspectos da vida. Segundo os especialistas, tal engessamento parece estar aí por bom tempo, e as pessoas terão de aprender a conviver em uma sociedade rachada. “Esse é o novo normal”, disse a VEJA Lynn Vavreck, professora de ciência política da UCLA, e coautora do livro The Bitter End (O final amargo), que analisa a fundo as fissuras que saíram das urnas americanas. “Em um cenário em que os dois lados têm chance de bater o outro por pouco, nada indica que essa dinâmica terá fim”, afirma. As diferenças estão postas e, como se vê, são cada vez mais agudas. Há saída dessa armadilha? Sim. Em nome do harmonioso convívio dos seres humanos, pouco importa o apito que tocam, as preferências de origem política precisam ser respeitadas, no avesso da intolerância. Esta, sim, não pode vicejar em uma democracia saudável.

Publicado em VEJA de 1º de dezembro de 2023, edição nº 2870

Tom pastoral de Marcos Mion destoa da crítica de Madonna no palco

Tom pastoral de Marcos Mion destoa da crítica de Madonna no palco Madonna: participação ‘muda’ de Anitta teve motivo prévio

Madonna: participação ‘muda’ de Anitta teve motivo prévio Madonna esconde rótulo de cerveja, joga garrafa e patrocinador vira meme

Madonna esconde rótulo de cerveja, joga garrafa e patrocinador vira meme Bolsonaro teme que ofensiva anti-Moro no TSE legitime inelegibilidade

Bolsonaro teme que ofensiva anti-Moro no TSE legitime inelegibilidade O novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar eleição em 2026

O novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar eleição em 2026