Com ironia e inteligência, o biólogo Jared Diamond, autor de um livro clássico, Armas, Germes e Aço, disse que a pior ideia de saúde da civilização foi a invenção da agricultura. A proximidade de vida humana com os animais selvagens fez chegar a nós as doenças deles, como a peste bubônica, a tuberculose, o sarampo, as gripes e, agora, também a Covid-19 — saltando de morcegos, cabras, porcos e vacas. E qual seria, em contrapartida, a mais espetacular criação do intelecto científico? A vacina, que salvou milhões, talvez bilhões de vidas, e que, ao lado da assepsia e da anestesia, desponta no topo dos grandes feitos da medicina — sem esquecer, é claro, da penicilina. Há no mundo, hoje, exatas 26 doenças prevenidas por imunizantes — mas não para os severos problemas respiratórios provocados pelo novo coronavírus. Não por acaso, vive-se, no aqui e agora, um espetacular e ágil movimento para o desenvolvimento de uma vacina contra o Sars-CoV-2, atalho que autorizaria o retorno definitivo à normalidade possível, com cidadãos imunes. Há pelo menos 135 grupos de trabalho mergulhados na excitante aventura, e estima-se (ou deseja-se) que uma, ou alguma delas, possa ser aplicada maciçamente já no fim de 2020.

A liderança da corrida, deflagrada logo depois da eclosão do primeiro caso na China, com a identificação do genoma do microrganismo, é da Universidade de Oxford, da Inglaterra, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca. O consórcio deu a largada, recentemente, na fase 3 de estudos clínicos em humanos, a etapa anterior e derradeira à aprovação e distribuição. E — excelente notícia — o Brasil faz parte da lista de protagonistas mundiais desse capítulo, com o recente aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a realização de testes em seu território. O feito torna o país o único fora da Europa e dos Estados Unidos a integrar o seleto grupo de voluntários. “Pôr o Brasil nas experiências com a vacina em estágio mais avançado contra o vírus é fundamental para fincá-lo no mapa dos esforços internacionais e, assim, termos preferência no acesso ao imunizante quando for aprovado”, diz Denis Mizne, diretor-executivo da Fundação Lemann, financiadora dos testes no Brasil ao lado do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.

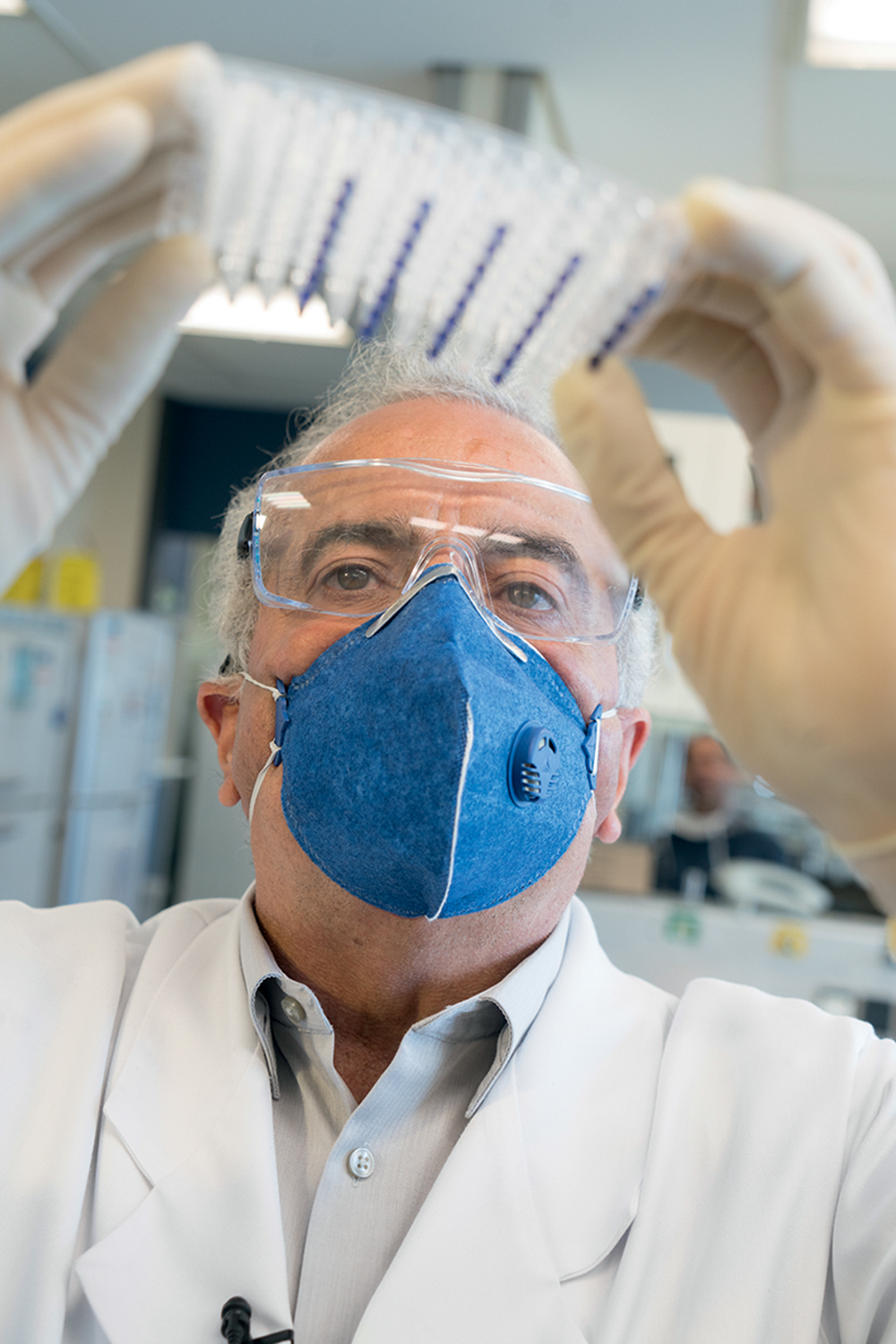

Um dos motivos principais da escolha é, claro, o alto número de casos de infecção brasileiros (são mais de 770000 até a quinta-feira 11; no mundo, já se ultrapassou a marca de 7 milhões, com mais de 420 000 mortes). A eficácia de uma vacina é medida pela comparação de sucesso entre a quantidade de pessoas contaminadas que, na fase de investigação, receberam doses reais do medicamento ou placebos, um ou outro. Quanto mais robustos os dois grupos, melhor. Mas há ainda outra razão para o Brasil ter sido eleito. Diz Fraser Hall, presidente da AstraZeneca no país: “A boa reputação no mundo como um centro de fabricação e distribuição de vacinas foi fundamental”. Apesar, ressalve-se, do crescimento por aqui também de uma estultice que colou nos EUA, a de pessoas que fazem campanha contra vacinas, alegando um direito individual legítimo, porém absurdo, porque põe em risco o coletivo. No total, 2 000 homens e mulheres de São Paulo e do Rio de Janeiro receberão o composto em julho (o número pode crescer para 5 000, a depender dos resultados iniciais). “Pessoas com os mais diversos perfis e lugares nos procuram para participar, mas a seleção é criteriosíssima”, diz Soraya Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, instituição que conduzirá os trabalhos em São Paulo. Só serão aceitos profissionais de saúde ou aqueles que atuam na logística de hospitais responsáveis pelo atendimento prioritário de pacientes com Covid-19. Haverá espaço também para os participantes de outro teste anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria, numa iniciativa do Instituto Butantan com um laboratório chinês e início previsto para julho.

ASSINE VEJA

A busca pela vacina é uma engrenagem vigorosa. Além do produto de Oxford, entre os mais avançadas e promissores estão os da Moderna, empresa de biotecnologia baseada em Massachusetts, nos Estados Unidos, da farmacêutica americana Pfizer em parceria com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech e da Johnson & Johnson. “Nunca houve na história da ciência tantos profissionais trabalhando em torno de um mesmo objetivo”, disse a VEJA Mikael Dolsten, líder científico e presidente mundial de pesquisa, desenvolvimento e medicina da Pfizer. O Brasil também está na briga com a produção de duas vacinas próprias. A mais alentada é liderada pelo imunologista Jorge Kalil, do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, em São Paulo, que deflagrou os testes em animais (a outra é da Fiocruz, do Rio). “Os mecanismos de ação são diferentes, mas todas as instituições buscam um mesmíssimo e razoavelmente simples objetivo: enganar o sistema imunológico de forma que ele passe a agir como se estivesse sendo atacado pelo vírus ”, diz o oncologista Paulo Hoff, diretor do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino. Dessa maneira, o organismo cria os anticorpos, soldados afeitos a combater o inimigo, quando de fato ele atacar, e com o mínimo de efeitos colaterais possíveis. O estudante americano Michael Sikorski, de 27 anos, que cursa o 5º ano na Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland e foi um dos primeiros voluntários a receber a vacina da Pfizer, resumiu sua experiência a VEJA: “Tive apenas calafrios leves na noite após os testes”.

Sikorski é a peça modesta de um quebra-cabeça bilionário. A Pfizer está disposta a desembolsar 1 bilhão de dólares neste ano em seus laboratórios de imunização — valor quase equivalente ao despendido pelo governo dos Estados Unidos em duas vacinas promovidas pela administração de Donald Trump, apesar de sua sanha anticientífica. No Brasil, apenas o Instituto D’Or gastará 5 milhões de reais para os testes no Rio. Valores altos favorecem (e muito) a velocidade de fabricação, ao autorizar a superação urgente de etapas. O tempo de desenvolvimento das vacinas contra o coronavírus é recorde. “Um novo imunizante demora cerca de dez anos para ser aprovado”, explica o infectologista Wilbur Chen, professor e pesquisador da Universidade de Maryland. Uma vacina que tenha começado do zero com o menor tempo de desenvolvimento até hoje foi a da caxumba, provada depois de apenas quatro anos dos primeiros estudos. Trata-se, enfim, de um jogo que, para além de atrair a indústria farmacêutica, envolve uma disputa diplomática entre países — quem chegará antes ao pote de ouro, os Estados Unidos ou a China? Isso se, em gesto humanitário, o pioneiro da descoberta abrir a patente da invenção. É uma possibilidade, embora remota.

Mas e se não houver uma vacina? A pergunta é incômoda, porém precisa ser feita. O reconfortante é que fazê-la soa mais dramático que a resposta: não será o fim do mundo. O olhar histórico, como aprendizado, é sempre bom. É preciso tempo, e a demora não é sinônimo de tragédia incontornável. Mais de trinta anos depois que os cientistas isolaram o HIV, o vírus que causa a aids, não foi anunciada uma vacina — mas o desenvolvimento de medicamentos antirretrovirais, capitaneados pelo AZT, permitiu frear a expansão desordenada e acelerada dos microrganismos, bálsamo celebrado. O vírus da dengue foi identificado em 1943, mas o primeiro composto realmente capaz de representar imunização só foi aprovado no ano passado. Evidentemente, as 700 000 mortes em decorrência da aids, em 2019, precisam ser lamentadas — mas é estatística longe do quase 1,8 milhão de óbitos anotados há dez anos em todo o mundo. Convive-se mais dignamente com o HIV. No caso da dengue, cujo vetor é o mosquito Aedes aegypti, as cerca de 5 000 mortes anuais seriam reduzidas sobretudo com a melhora do saneamento em regiões pobres. Haveria, portanto, olhando-se para o comportamento de outras epidemias viróticas, modos de convivência com o novo coronavírus — ainda que vasta parcela da população não tenha adquirido imunidade.

É possível que sejamos forçados a conviver com o Sars-CoV-2 como convivemos com as gripes. A esperança de eliminar o vírus começa com uma vacina — mas não representa o fim do caminho. Larry Brilliant, CEO da Pandefense Advisory, consultoria formada por epidemiologistas que trabalhou com a OMS na erradicação da varíola, usa uma metáfora: “Não será como ver um arco-íris ou unicórnios mágicos”. Cientificamente, há a possibilidade de surgir uma vacina que ofereça apenas um ano de proteção. “E estaremos fadados a fazer com que a Covid-19 se torne endêmica, infecção que estará sempre conosco”, diz Brilliant. E, sem vacina, o mundo ingressará de vez no “novo normal”, como se habituou chamar o cotidiano depois da pandemia de 2020, ponto de inflexão na recente história da humanidade. A vida mudará — feita de máscaras, de permanente lavagem de mãos, de menos beijos e abraços, de algum distanciamento físico, de muito trabalho e educação a distância, de salas de aula mais vazias. É adaptação possível, sim, e nem tão complexa — e, de algum modo, funcionaria como uma vacina, até que os laboratórios enfim anunciem a grande e esperada descoberta. Mas o que se quer é a chamada bala de prata. Hanneke Schuitemaker, chefe global de descoberta e medicina transnacional de vacinas virais da Janssen Vaccines & Prevention, da Johnson & Johnson, ouvida por VEJA, oferece a mais adequada e bonita constatação: “Um remédio salva vidas, uma vacina salva populações”.

Colaborou Jennifer Ann Thomas

Publicado em VEJA de 17 de junho de 2020, edição nº 2691

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina

Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’

A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’ A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô