Duas grandes perdas na arte: Rubem Fonseca e Moraes Moreira

O autor e o músico faleceram nesta semana

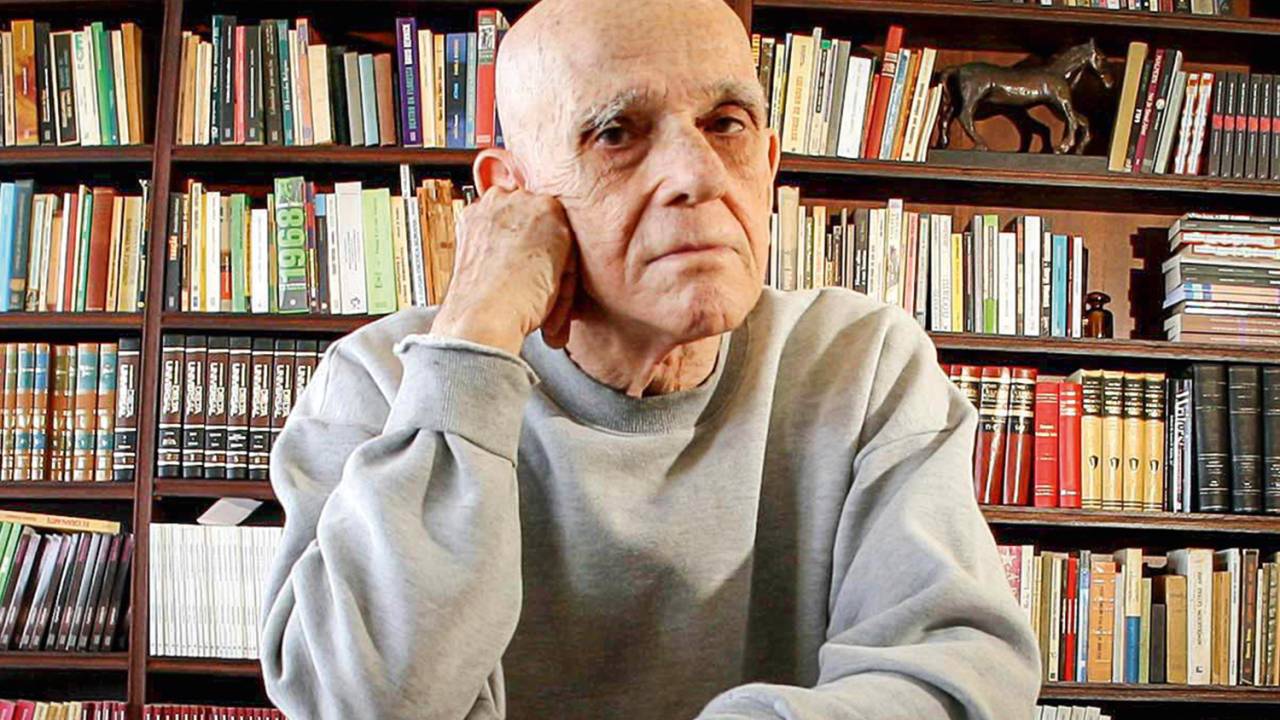

Em seu primeiro plantão como policial, em dezembro de 1952, Rubem Fonseca registrou as seguintes ocorrências: ferimento por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos com morte, agressão a faca. Aos 27 anos, formado em direito, o mineiro de Juiz de Fora crescido no Rio de Janeiro começava a testemunhar o submundo do crime e a selvageria humana que serviriam de inspiração para sua obra. Pouco mais adiante, deixaria a delegacia para se aventurar, a partir da década de 60, na literatura. Se o gênero policial pop costuma se pautar pela pergunta “quem matou?”, subterfúgio barato para prender o leitor até o final, pode-se dizer que Fonseca conferiu nova estatura à ficção criminal brasileira explorando outra modalidade de questão: “Que mundo-cão é este?”.

Não à toa, o estilo cru revelado na narrativa de contos (alguns entre os grandes da língua), crônicas e romances ganhou o apelido de “realismo feroz”. Seus bandidos são amorais e cruéis. Seus heróis não são lá muito melhores. É o caso do cínico advogado Mandrake, figura frequente em diversos livros do autor, como o romance A Grande Arte (1983), e que ganhou uma série no canal HBO em 2005. Recluso e avesso a entrevistas, Fonseca criou uma aura de mistério sobre si que só amplia a atração por sua obra. Entre seus grandes momentos estão os devastadores contos de Feliz Ano Novo (1975) — censurado no regime militar —, assim como o ácido Agosto (1990), no qual destrincha o ninho de cobras que liga o mundo do crime aos políticos, adaptado com sucesso pela Globo em 1993. Ele morreu na quarta-feira 15, aos 94 anos, de infarto, no Rio de Janeiro.

Paz, amor e alegria

Nas festas de São João da sua Ituaçu de origem, na Bahia, o menino Moraes Moreira já revelava pendor para músico popular: ele divertia o público tocando a sanfona de doze baixos, instrumento exótico que remete a um violino. Ao se mudar do sertão para a capital, Salvador, enfronhou-se de vez na carreira musical. Em 1969, quando a ditadura militar entrava em sua fase mais sombria, compôs doze músicas em apenas quinze dias em um quartinho de pensão, ao lado do amigo Luiz Galvão. Começava assim o grupo Novos Baianos, no qual Moraes, junto com Galvão, Dadi, Paulinho Boca de Cantor, Baby do Brasil e Pepeu Gomes, oferecia antídotos ao baixo-astral da repressão: amor livre, pirações hippies, futebol — e boa música, feita para cantar, dançar e pensar. Na última entrevista, quatro dias antes de morrer, ele disse que os Novos Baianos tinham vindo para levantar a autoestima do povo brasileiro em tempo de pandemia. Mais que ninguém, Moraes personificava a genuína, e por vezes genial, alegria na MPB.

Com os Novos Baianos, inovou ao misturar bossa nova com rock, samba, frevo e baião. Ao ouvir uma história do bossa-novista João Gilberto sobre um erro de expressão infantil da filha, Bebel Gilberto, Moraes e companhia cunharam o nome de seu álbum mais antológico, Acabou Chorare, de clássicos como A Menina Dança e Preta Pretinha. Em uma empreitada “paz e amor”, todos foram morar em um sítio em Jacarepaguá. Em carreira-solo desde 1975, fez história no Carnaval da Bahia no ano seguinte ao ser o primeiro a cantar em cima de um trio elétrico. Um mês antes de morrer, escreveu um cordel sobre a quarentena. “Queremos mais liberdade / Para que tudo isso mude”, pregava. Ele morreu na segunda 13, aos 72 anos, de infarto, no Rio.

Publicado em VEJA de 22 de abril de 2020, edição nº 2683

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

França anuncia construção de prisão de segurança máxima na floresta amazônica

França anuncia construção de prisão de segurança máxima na floresta amazônica Governo Lula chama a ‘xerifa’ que impediu fraudes no INSS no governo Bolsonaro

Governo Lula chama a ‘xerifa’ que impediu fraudes no INSS no governo Bolsonaro Babá de milionário: ‘tenho que cuidar de tudo que ele não quer mais fazer’

Babá de milionário: ‘tenho que cuidar de tudo que ele não quer mais fazer’ Mapa de ponta-cabeça exibido por Dilma pode criar saia-justa com a China

Mapa de ponta-cabeça exibido por Dilma pode criar saia-justa com a China Amora Mautner sairá de novela da Globo antes mesmo da estreia

Amora Mautner sairá de novela da Globo antes mesmo da estreia