A conta e o faz de conta das eleições

Com o fim do financiamento privado e o cerco ao caixa 2 pela Lava Jato, políticos correm contra o tempo para saber quem vai pagar as campanhas de 2018

Em 17 de setembro de 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por oito votos a três, dar um ponto final a uma situação que vigorava há 22 anos no país – a autorização legal para doações empresariais às campanhas políticas. A medida tinha um caráter moralizador: dar uma resposta ao país que começava a entender a dimensão do esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e políticos, investigado pela Operação Lava Jato. No entanto, a decisão do STF criou um novo problema para o sistema político brasileiro. Afinal, como financiar as cada vez mais caras campanhas da democracia?

A interpretação da Corte era que a participação das pessoas jurídicas privadas representava um mecanismo para o abuso de poder econômico por parte dos candidatos que, por algum motivo – lícito ou não –, despertavam a generosidade das empresas brasileiras. Em 2014, a campanha à reeleição da então presidente Dilma Rousseff (PT) consumiu 350,2 milhões de reais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para efeito de comparação, a cifra – que só diz respeito ao “caixa 1”, os valores declarados à Justiça – é superior à soma do que gastaram todos os nove candidatos que disputaram o Planalto quatro anos antes.

A história do financiamento de campanha no país é genérica e errática, com longos períodos definidos por regras que diziam pouco ou nada sobre como partidos e candidatos deveriam custear seus gastos. Agora, este é um dos principais tópicos em discussão na chamada Reforma Política. De acordo com o relatório apresentado pelo deputado federal Vicente Cândido (PT-SP), o Congresso pode criar o Fundo de Financiamento da Democracia (FFD), um caixa móvel abastecido com dinheiro público. Partindo de 2,1 bilhões de reais para as eleições de 2018, o FFD assumiria 70% das contas de campanha, com os outros 30% ficando por conta das colaborações de pessoas físicas.

Qualquer nova legislação precisa ser aprovada até o começo de outubro. Do contrário, não valerá para o próximo pleito e os candidatos passarão por um problema do qual se queixou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele defendeu a aprovação da proposta de Cândido, já que sem doações empresariais e sem uma “cultura” de doação das pessoas físicas, as campanhas ficam sem recursos. A solução, nada novo em Brasília, seria passar a conta para a União. ”A democracia tem um custo”, alegou o parlamentar.

Apesar de ser difícil convencer os brasileiros a arcar com mais um custo, o modelo proposto não seria uma invenção do país. Na verdade, é muito semelhante ao de Portugal, onde esse esquema já existe com a proporção de 80%, segundo um estudo de 2016 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O restante, assim como na proposta do parlamentar petista, é de doações de pessoas físicas limitadas a um determinado valor.

Histórico

A primeira legislação eleitoral no país data de 1890. Naquele ano, logo depois da Proclamação da República, o presidente Deodoro da Fonseca publicou o Decreto 200-A, que estabelecia quem poderia ser eleitor no país. A saber, apenas homens, de mais de 21 anos e alfabetizados – segundo o levantamento do pesquisador Marcelo Medeiros, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 65% da população brasileira não sabia ler nem escrever na época.

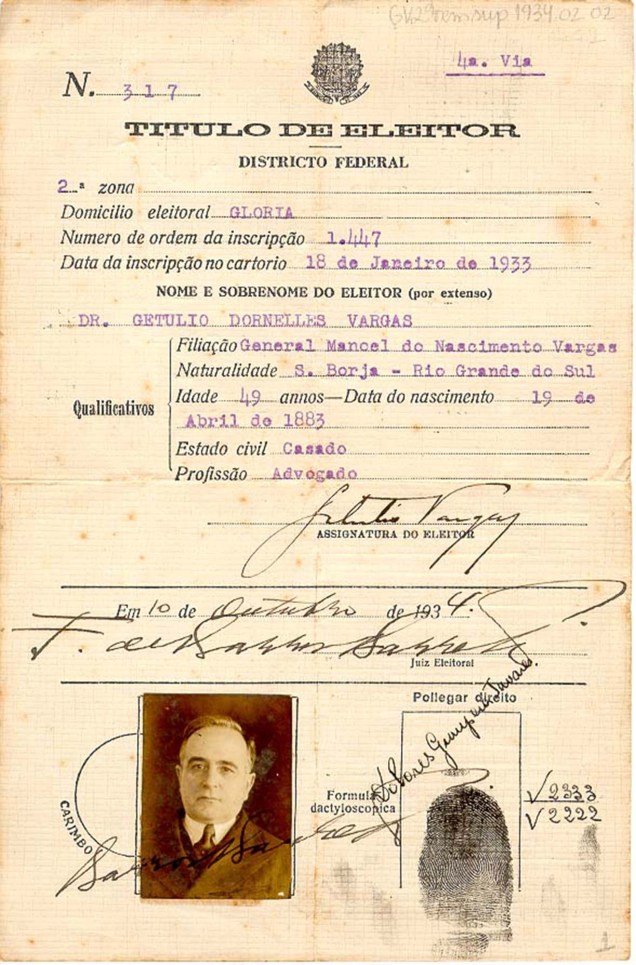

O restrito colégio eleitoral é uma das explicações do por que, portanto, nem se falava em financiamento de campanha, tampouco havia qualquer lei que tratasse do tema. A situação começou a mudar a partir de 1932, quando surgiu o 1º Código Eleitoral, durante o governo de Getúlio Vargas. O documento criou a Justiça Eleitoral e expandiu a base de votantes, ao permitir o voto feminino.

A primeira menção às contas eleitorais na literatura jurídica brasileira veio dezoito anos depois, em 1950, com o 2º Código Eleitoral. No capítulo V, o novo regramento estabeleceu que cabia aos partidos fixar e limitar as contribuições de seus filiados, bem como a quantidade gasta por seus candidatos. O código estabelecia que as legendas passassem a prestar contas e proibiu doações em dinheiro estrangeiro e de empresas que mantivessem contratos com o poder público.

Com essas regras, foram disputadas duas eleições para a Presidência da República: em 1955 e 1960, quando foram escolhidos respectivamente Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Em 1965, um ano após a queda de João Goulart, que sucedera Jânio após a renúncia, o governo militar decretou a norma que ficou conhecida como Lei dos Partidos Políticos. Manobra jurídica que expandiu o controle público sobre as legendas, a lei criou o Fundo Partidário e proibiu expressamente o financiamento empresarial

Caixa 2

Segundo Daniel Falcão, advogado e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), o período que se seguiu à proibição do financiamento empresarial foi o de naturalização das doações não declaradas, o chamado caixa 2. A questão, segundo ele, são os processos de fiscalização, que estariam fadados a não dar resultados. “Se o sistema é público, privado ou misto, na verdade, isso não importa se o controle é ruim”, explica.

As investigações contra o presidente Fernando Collor em 1992, que resultaram no impeachment, foram baseadas em um esquema de financiamento ilegal comandado por Paulo César Farias, o ex-tesoureiro da campanha de 1989. Na época, Collor declarou que os recursos suspeitos não se tratavam de propina, mas sim de caixa 2. O argumento não convenceu a opinião pública e o Congresso, que o retiraram do cargo, apesar de ele ter sido inocentado no STF por falta de provas em 2014.

Se o sistema é público, privado ou misto, na verdade, isso não importa, se o controle for ruim

Daniel Falcão, advogado e professor do Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP)

De acordo com Falcão, foi esse o caso que deu o “start” para a revisão das regras. “Depois do escândalo do Collor, quando ele alegou que aquele dinheiro encontrado era financiamento irregular de campanha, resolveu-se mudar e prever o financiamento privado”. Paralelamente às leis gerais que regem o sistema político, cabia ao Legislativo a aprovação de leis específicas para cada eleição disputada, tratando de itens como prazos de inscrição, convenções, realização e divulgação de pesquisas e propaganda eleitoral. Ao formatar a disputa presidencial de 1994, o Congresso previu, no artigo 38 da lei 8.713, que as contribuições poderiam ser feitas por qualquer pessoa física ou jurídica”.

Essa mudança, que a princípio valeria apenas para o pleito que levou Fernando Henrique Cardoso (PSDB) ao Planalto, foi confirmada primeiro na nova versão da Lei dos Partidos, em 1995, e depois na Lei Geral das Eleições, de 1997. A partir daquele momento, não caberia mais ao Congresso votar leis específicas por votações, que deveriam seguir a uma nova regra universal.

Mensalão e Lava Jato

Ao final de cada período eleitoral, cabe aos comitês de campanha ou aos próprios candidatos – no caso das disputas proporcionais – prestar contas à Justiça Eleitoral, com seus relatórios de arrecadação e gastos. O tribunal, a partir daí, tem cerca de um mês para avaliar e aprovar ou não as contas. “Não dá tempo, a Justiça Eleitoral faz as análises que consegue. Lembro de uma entrevista do Carlos Velloso [ex-presidente do TSE], na qual ele disse que os candidatos fingem que declaram e o TSE finge que analisa. É isso”, afirmou o professor.

Outro ponto é o curtíssimo prazo de prescrição: só é possível entrar com ações de impugnação de mandato eleitoral até 15 dias após a diplomação do eleito. Depois disso – quando eventuais fraudes têm mais chance de serem descobertas –, só com cassação.

Ou seja, para além do que se debate exaustivamente a respeito de modelos para o sistema brasileiro, tem uma questão mais profunda, que é a do controle. O Mensalão foi outro momento-chave. Em 2006, o Senado aprovou um projeto para baratear as campanhas. “E o que aconteceu?”, questiona Falcão, que completa: “os valores aumentaram, mas não porque estavam gastando mais. O receio fez com que os políticos tirassem um pouco do caixa 2 e pusessem no caixa 1”.

Eleição a eleição, esse processo se repetiu. Em 2010, nove candidatos declararam, ao todo, 266,8 milhões de reais. Em 2014, foram 644,9 milhões, um crescimento de 141,7%. Iniciada em junho daquele ano, a Operação Lava Jato investiga exaustivamente doações irregulares de empreiteiras para campanhas eleitorais em troca de contrapartidas e desvios. Delações premiadas, como a da Odebrecht, indicam um largo sistema de troca de favores pelo financiamento do processo eleitoral. A própria presidente reeleita, Dilma Rousseff (PT), é acusada de ter recebido 150 milhões de reais de caixa 2 do grupo.

A dimensão do esquema revelado acelerou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que resultou no veto decidido pelo STF. Aprovada no mesmo ano, a minirreforma eleitoral bem que tentou emplacar uma nova lei com a proposta de permitir as doações de empresas, mas, ao sancionar o projeto, Dilmavetou a emenda que tratava do assunto.

E agora?

Em 2016, as campanhas eleitorais contaram apenas com os recursos do Fundo Partidário e doações de pessoas físicas. Quatro anos antes, Fernando Haddad (PT) foi eleito prefeito de São Paulo com o maior gasto: 67,9 milhões de reais. No último pleito, a maior arrecadação, do atual prefeito João Doria (PSDB), foi bem menor: 12,3 milhões, apenas de pessoas físicas e fundo partidário. Com um detalhe relevante: a pessoa física que mais contribuiu foi justamente o próprio prefeito, que investiu 4,4 milhões no seu projeto de chegar à prefeitura.

Presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes declarou temer “falta de controle” no caixa 2 em 2018. Definindo a situação brasileira como um “mato sem cachorro”, ele reiterou em março sua preocupação com um combo explosivo: a ausência de uma fonte exclusiva de financiamento de campanhas (seja pública ou privada) e o voto em lista aberta, um sistema considerado caro porque opõe os candidatos ao parlamento aos políticos de outros partidos e aos nomes do seu próprio partido.

Outro a defender o financiamento público, o presidente do PMDB, Romero Jucá (RR), defendeu recentemente a urgência de aprovar novas regras, diante do risco de as candidaturas de 2018 não conseguirem se bancar. A posição, no entanto, não é unanimidade. Outros, como o professor Falcão, lembram que já existe uma fonte pública para custear a política: o Fundo Partidário, orçado atualmente em 820 milhões de reais por ano.

Pelo mundo

No resto do mundo, os sistemas se alternam. O citado estudo da OCDE mostra que no Reino Unido ainda prevalece o modelo com predomínio da verba empresarial, em uma proporção de cerca de 65%, com o restante sendo bancado por algo semelhante a um fundo partidário. Segundo a entidade, apesar de haver desconfiança do público com a contribuição das empresas, prevalece a posição de que o público não está disposto a assumir a conta.

Na França, as campanhas de nomes como Emmanuel Macron e Marine Le Pen, como todas no país, são financiadas majoritariamente por dinheiro público. São permitidas contribuições de pessoas físicas, limitadas a 4,6 mil euros por pessoa. O país proíbe totalmente a doação de empresas, com o objetivo, segundo a OCDE, de diminuir a influência do dinheiro nas campanhas eleitorais.

Exemplos, para quase todos os gostos, não faltam. A briga dos parlamentares brasileiros agora é com o relógio. Se as novas regras não forem aprovadas até um ano antes do pleito do ano que vem, os políticos terão poucas opções. Convencer o brasileiro a doar, por vontade própria ou por força da lei, vai ser tarefa difícil.

Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo

Shopping se manifesta sobre ‘calote’ de Taís Araújo Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham

Mais um dia na vida de Elon Musk: ações da Tesla caem, carros encalham Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown

Eduardo Suplicy surpreende ao comparecer em aniversário de Mano Brown Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’

Ivanir dos Santos entra com representação contra Ludmilla: ‘É crime’ A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã

A mais longa das noites: países árabes cooperaram com Israel contra Irã