Nenhum país do mundo experimentou uma transformação tão radical nos últimos anos quanto a China. Com uma receita robusta de exportações de bens manufaturados, o país se tornou a segunda maior economia do planeta, permitindo vertiginosos crescimentos anuais nas últimas quatro décadas. Cidades inteiras surgiram. Quase 10% da população vive como milionária. Além da produção de gadgets criados em outras nações, os chineses hoje estão na briga pela liderança tecnológica em diversas áreas. Muito da energia dessa locomotiva que parecia irrefreável veio de gastos governamentais massivos e dívidas monumentais que foram criando distorções preocupantes para o governo do Partido Comunista. Uma quebradeira geral, em um sistema financeiro baseado em quatro bancos estatais, poderia provocar um colapso na economia. Para mitigar esse risco, bem conhecido dos líderes locais, o governo de Xi Jinping decidiu implementar um plano de crescimento sustentável batizado de “prosperidade comum”, baseado no incentivo ao consumo interno e no combate às desigualdades.

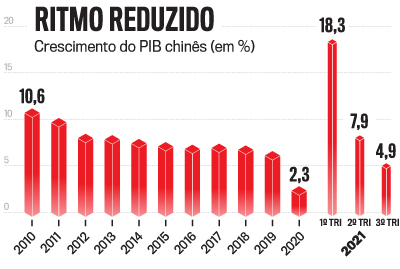

Tudo caminhava bem até que veio a pandemia. Em razão dos efeitos da Covid-19, com as pessoas dentro de casa, o PIB chinês cresceu em 2020 apenas 2,3%, muito pouco para os padrões do país. Já, para este ano, a retomada está sendo revisada para baixo, depois de a China anunciar um crescimento de 4,9%, no terceiro trimestre, ante o mesmo período do ano passado, e de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior. Com isso, a projeção do PIB de 2021 baixou de 8% para 7,7%, segundo o Bank of America. Ainda que sejam cifras de dar inveja a muitos países emergentes, elas estão distantes do ritmo chinês. “Essa desaceleração já era esperada mas terá impacto a médio e longo prazo. A grande questão é qual será efetivamente a desaceleração que o governo chinês está disposto a tolerar para ajustar a economia”, avalia Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil no país.

Algumas causas para a queda de ritmo geram grande temor — e podem sair do controle. O setor imobiliário, que vinha sendo responsável por movimentar 30% do PIB, passa por uma diminuição de lançamentos e uma luta para acabar com o endividamento excessivo que era incentivado no passado — o caso da Evergrande, que enfrenta a possibilidade de uma falência, continua a ser um exemplo preocupante. “Dependendo do aperto regulatório imobiliário necessário, 2022 também pode ter um crescimento modesto, na faixa de 5% a 6%, com uma aceleração começando em 2023”, diz Albert Keidel, professor na Universidade George Washington e ex-economista do Banco Mundial.

Igualmente impactante para a desaceleração atual tem sido a crise de energia enfrentada pelo país. Nos últimos meses, aconteceram diversos apagões e paradas de produção nas fábricas do gigante asiático. Uma vez que a China se recuperou da pandemia antes de todos, recebendo uma enxurrada de encomendas, houve um aumento superior a 20% nas exportações em relação a 2020. O sistema de geração de energia, porém, não suportou o crescimento repentino da demanda e ainda criou significativos gargalos logísticos nos portos. Hoje, o tempo para uma mercadoria deixar o país praticamente dobrou, aumentando de duas para quatro semanas. Em resumo: uma tempestade perfeita.

Todas essas questões atingem em cheio o Brasil, que tem no país o seu principal parceiro comercial. Com a pandemia, a dependência do nosso comércio com a China aumentou ainda mais e já representa 28,1% das exportações. Os principais produtos em volume são a soja, com 33%, seguida pelo petróleo, com 24%, e pelo minério de ferro, com 21%. Em 2001, eles representavam 11,9% da pauta exportadora e, de janeiro a setembro deste ano, atingiram expressivos 43,7% do total. Uma crise na China pode ter impactos severos na economia brasileira, afetando principalmente a venda de petróleo e minério de ferro — a demanda por grãos, carnes e celulose, segundo a avaliação de especialistas, em princípio deve resistir. Ainda assim, as instabilidades do gigante da Ásia preocupam.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2021, edição nº 2761

Prefeito quer time do filho de Lula na Série A do Brasileirão

Prefeito quer time do filho de Lula na Série A do Brasileirão O que pensa o futuro presidente do TSE sobre a eleição presidencial de 2026

O que pensa o futuro presidente do TSE sobre a eleição presidencial de 2026 A derrota de Sasha e do marido na Justiça em uma ação contra a Latam

A derrota de Sasha e do marido na Justiça em uma ação contra a Latam Brasil terá nove feriados ‘prolongados’ em 2025; confira calendário

Brasil terá nove feriados ‘prolongados’ em 2025; confira calendário Governo Lula temeu ataque do PT após o resultado do segundo turno

Governo Lula temeu ataque do PT após o resultado do segundo turno