Considerado um golpe dentro do golpe, o Ato Institucional nº 5, o AI-5, cuja promulgação completa cinquenta anos nesta quinta-feira, 13 de dezembro, foi um dos maiores atentados cometidos contra as liberdades de expressão e os direitos humanos no Brasil do século XX. Em uma década de vigência, essa decisão referendada pelo Conselho de Segurança Nacional (CSN) institucionalizou a ditadura militar, fechando o Congresso, cancelando o habeas-corpus e punindo mais de 1 000 cidadãos, cassando ou suspendendo seus direitos, além de censurar cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, incontáveis programas de rádio, 100 revistas, mais de 500 letras de música e uma dúzia de capítulos e sinopses de telenovelas. Só Plínio Marcos teve dezoito peças vetadas. O índex reunia um elenco que ia de Chico Buarque, um dos autores mais censurados, à comediante Dercy Gonçalves.

O mistério, que permanece até hoje, é por que cinco meses antes, em 1° de julho de 1968, em outra reunião do Conselho de Segurança Nacional, não foi votada a sugestão de um desfecho bem menos radical que o AI-5. A ata dessa pouco conhecida 41ª sessão do CSN, que se encontra no Arquivo Nacional e foi localizada recentemente pelo jornalista Elio Gaspari, mostra como o governo estava preocupado com a “atuação de elementos cassados ou subversivos”. Acreditava que o país se encontrava num processo “contrarrevolucionário em franco desenvolvimento”.

“Tudo isso”, dizia o documento, “tem gerado perplexidade e insegurança na área democrática, tensão na área militar e engrossamento das fileiras da contrarrevolução.” E, no Congresso, a Arena, seu partido, “praticamente não tem sido ativa na defesa de nossa política”.

Na reunião de julho, o presidente Arthur da Costa e Silva distribuiu aos 23 ministros presentes um texto que, segundo ele, era “uma análise à luz de informações positivas, muito bem estudadas e triadas”. Depois de lê-lo, cada um daria sua opinião e apresentaria sua sugestão para a crise. Entre as saídas propostas estava a do estado de sítio, uma medida drástica, mas de natureza constitucional, que tinha, entre outras vantagens, o prazo limitado de sua duração, sessenta dias, de acordo com a Constituição de 1967. O autor da ideia, que não foi posta em votação naquela sessão do CSN e seria vetada na de dezembro, era o vice-presidente Pedro Aleixo.

Dois meses depois, em setembro, o governo foi duramente atacado pelo deputado Márcio Moreira Alves, que protestou contra a invasão da Universidade de Brasília pela Polícia Militar. O tom radical de seu discurso e a não aceitação pela Câmara do pedido de cassação de seu mandato, encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, serviriam como estopim para a edição do AI-5, em dezembro de 1968.

O AI-5, que Pedro Aleixo procurou evitar na reunião de julho, começou a censurar antes de ser editado e a prender antes de ser anunciado publicamente. Já na madrugada de 13 de dezembro, vários jornais foram impedidos de circular ou circularam sob censura e centenas de políticos, intelectuais, jornalistas e artistas foram presos num tipo de operação que mais tarde seria consagrado pelos bandidos: o “arrastão”.

O ex-presidente Juscelino Kubitschek, então com 66 anos, foi uma das primeiras vítimas, ao ser preso nas escadarias do Teatro Municipal por um grupo de oficiais do Exército. Naquela mesma noite, o escritor Carlos Heitor Cony, ao ser conduzido para a cela do Batalhão de Guardas, em São Cristóvão, onde já estava o jornalista Joel Silveira, ouviu do jovem oficial que o levava: “Esse pessoal aí de fora vai ter hoje muito trabalho”.

— Que tipo de trabalho? — indagou o prisioneiro.

— Vamos fuzilar o Juscelino e o Lacerda.

Pouco antes de morrer, no começo deste ano, Cony lembrava o episódio e dizia não saber por que a determinação, ainda bem, não fora cumprida. Em compensação, JK sofreu muito nos dias em que esteve preso. Uma junta de quatro médicos assinou um laudo julgando absolutamente inconveniente a situação de reclusão em que se encontrava. Do diagnóstico constavam “hipertensão arterial, diabetes, gota, infecção urinária; rotura traumática do tendão de aquiles esquerdo”.

O ex-governador do Rio Carlos Lacerda, o outro candidato ao fuzilamento, foi preso no dia seguinte ao da decretação do AI-5 e, logo que chegou ao Regimento Caetano de Faria, resolveu fazer alguma coisa contra aquela prisão. Ele carregava a culpa de ter apoiado o golpe que acabara dando nesse golpe dentro do golpe. Decidiu-se então por uma greve de fome que durou sete dias. Seu irmão Maurício procurou desestimulá-lo, alegando que seu protesto não estava saindo nos jornais, o sol estava maravilhoso e as praias cheias de gente despreocupada. Terminava com um argumento que se tornou famoso:

— Você vai morrer estupidamente. Você quer fazer Shakespeare na terra de Dercy Gonçalves.

O AI-5 foi assinado por 22 dos 23 membros do Conselho de Segurança Nacional, composto dos ministros civis e militares reunidos pelo então chefe do governo, o marechal Costa e Silva, o segundo ditador do período de 1964 a 1985. A sessão que aprovou o ato foi um espetáculo que lembrava uma peça do tropicalismo, então na moda, dirigida por José Celso Martinez Corrêa. Os ministros-atores funcionaram como encarnações alegóricas da hipocrisia e da pusilanimidade.

Os tropicalistas achavam que o “absurdo” brasileiro só poderia ser devolvido artisticamente pelo choque de elementos dramáticos antagônicos — o moderno e o arcaico, o rural e o urbano, a tecnologia e o artesanato, Ipanema e Iracema, banda e Carmen Miranda — encenados sob a forma de paródia. O resultado, hipertrofiado, revelava a realidade como o realismo era incapaz de fazê-lo. Ela permanecia mais absurda que sua paródia, deixando o “surreal” aquém do “real”.

Os personagens eram caricaturas de si próprios, e o jogo de cinismo e uma retórica de elipses e eufemismos produziam subversões semânticas capazes de colocar a palavra democracia — que estava sendo expulsa da mesa e do país — em quase todos os discursos, enquanto a ditadura era tratada como uma ausente distante.

Um destaque para o desempenho de Jarbas Passarinho, que não tinha dúvida de que era “uma ordem ditatorial” o que se estava instalando ali. “Repugna enveredar pelo caminho da ditadura”, confessava. Mas, se era inevitável, o então ministro do Trabalho propunha: “Às favas, senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência”.

O único a portar-se com dignidade naquela sexta-feira 13 foi Pedro Aleixo, o vice-presidente que tentara o mal menor do estado de sítio em julho, e que se recusou a apoiar um documento que, como todos leram, instaurava no país o reino do arbítrio, da tortura e do terror. Basta dizer que um preso acusado de delito político ficaria incomunicável por dez dias — cinco a mais do que o permitido pelo Alvará de 1705, usado para arrancar confissão dos inconfidentes mineiros.

Além de efetuar o expurgo nas obras de criação, o AI-5, em dez anos, puniu 1 607 cidadãos, dos quais foram cassados 321: seis senadores, 110 deputados federais e 161 estaduais, 22 prefeitos, 22 vereadores — mais de 6 milhões de votos anulados. Não bastasse a cassação, os senadores e 100 deputados federais tiveram os direitos políticos suspensos por dez anos. Entre os funcionários públicos punidos por delito de opinião estavam três ministros do Supremo Tribunal Federal — Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Vitor Nunes Leal — e professores universitários como Caio Prado Júnior (condenado a quatro anos e meio de prisão por uma entrevista a um jornal estudantil), Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e muitos outros.

A 43ª reunião do CSN foi encerrada com um discurso em que Costa e Silva desabafou: “Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma atitude como esta. Adoto-a convencido de que demos um basta à contrarrevolução”. Cheio de dúvidas e quase arrependido, ele apelou: “Peço a Deus que não me venha a convencer amanhã de que Pedro Aleixo é que estava certo”. O velho ditador tinha esperança de que o AI-5 acabaria logo. Costa e Silva acabou antes. Morreria em 17 de dezembro de 1969.

***

Assim, a dezoito dias de seu fim, 1968 teve interrompida sua gloriosa trajetória, que incendiou corações e mentes, explodindo em canções, peças, filmes e passeatas de protesto. Por uma misteriosa sincronia, os jovens passaram a ouvir as mesmas músicas e a deixar crescer a imaginação e o cabelo, enquanto os ventos da contestação perpassavam os Estados Unidos, vários países da Europa e chegavam até o Japão.

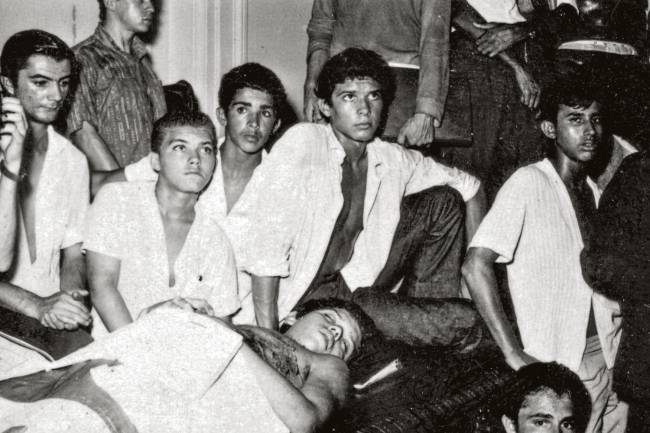

O emblema maior dessa ebulição foi Paris, onde os estudantes viraram a cidade de cabeça para baixo e escreveram nas paredes e muros suas palavras de ordem e seu ideário: “É proibido proibir”, “A imaginação no poder”, “Seja realista, exija o impossível”. Famoso universalmente como o “maio francês”, o movimento de rebeldia juvenil, a rigor — e disso praticamente não se fala —, teve início em 28 de março no Rio, quando a PM matou o estudante Edson Luís, cujo velório culminou no dia seguinte com um enterro acompanhado por cerca de 50 000 pessoas, convocando a classe média, ainda relutante, com um apelo irresistível repetido em coro até o cemitério: “Mataram um estudante, e se fosse um filho seu?”. Menos de três meses depois o número dobraria na lendária Passeata dos 100 000.

Os contestadores brasileiros, ao contrário dos colegas de outros países como a França, não lutavam contra a “sociedade de consumo” ou contra o “sistema”. Tinham um inimigo concreto, uma ditadura que tomou o poder em 1964 por meio de um golpe. A nossa geração de 68, nos melhores anos de sua vida, foi a que mais caro pagou por sua rebeldia. Há muito que rejeitar dessa romântica turma de Aquarius — o messianismo revolucionário, a onipotência, o maniqueísmo e sobretudo o voluntarismo, que confundia revolução com volição, seguindo os versos de Geraldo Vandré “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Sob a inspiração de feitos improváveis como a vitória de Fidel Castro em Cuba e a resistência do pequeno Vietnã do Norte ao gigante americano, acreditava-se que as mudanças na história dependiam mais da vontade individual do que das condições objetivas. Nada para eles era impossível. Eram tempos de utopia como medida das coisas, e não de distopia como agora. Mas há também muito que recuperar da experiência. O melhor de seu legado não está nos gestos e ações, às vezes desesperados, mas na ética e na paixão com que aqueles jovens “porras-loucas”, como se dizia, arriscaram a vida defendendo uma causa, enquanto experimentavam os limites de todos os horizontes — existenciais, políticos, comportamentais, sexuais —, sonhando em aproximá-los todos.

É importante destacar os legados positivos que ou surgiram ou ganharam consistência naquele ano e cuja vitalidade ainda se faz sentir, como quatro movimentos sociais: o homossexual, o negro, o ambiental e, principalmente, o feminista, que chega a 2018 ostentando alguns exemplos de “empoderamento”, para usar uma palavra que não existia naquela época e que designa a conquista de um direito devido. Alguns dos principais órgãos ligados ao Poder Judiciário estão ou foram ocupados por mulheres, o que seria impensável meio século atrás: STF, CNJ, STJ, PGR, AGU.

Quanto à “herança maldita”, houve, sim, representada pelas drogas. Atualmente não se sabe o que é pior, se elas ou a forma de combatê-las. O carioca que o diga.

Como 68 foi abortado, a insistência em tentar entender a sincronia do que se passou aqui e no mundo continua, e cinquenta anos depois ele não acaba de não acabar. Pode ter havido outro ano igual ou mais importante, porém nenhum tão lembrado, discutido, questionado e com tanta disposição de permanecer como referência, por afinidade ou por contraste.

Ao se comportar como se fosse um ser animado, 1968, suspeita-se, não foi um ano, mas um personagem — inesquecível e que teima em não sair de cena.

O que não existia

Os jovens de hoje têm dificuldade de imaginar que houve um tempo em que se vivia sem:

CD, DVD, Gisele Bündchen, Anitta, bala perdida, telefone celular, internet, alimentação diet, Viagra, Big Brother, mania de correr, notícia em tempo real, interatividade, iPad, aids, medo de colesterol, medo de assalto, grades nos prédios, piercing, depilação dos grandes lábios, Botox, seios e bumbuns turbinados, o “estarei fazendo”, anorexia, globalização, empoderamento, academias de musculação, Bill Gates, baile funk, forno de micro-ondas, TV a cabo, garotas de programa (com esse nome), ecstasy e mania de fazer listas como esta.

*Zuenir Ventura, jornalista, é autor de um clássico contemporâneo: 1968 – O Ano que Não Terminou

Publicado em VEJA de 12 de dezembro de 2018, edição nº 2612

A resposta de Cristiano Ronaldo a elogio de Elon Musk

A resposta de Cristiano Ronaldo a elogio de Elon Musk O recado de uma grande atriz da Globo para Maísa

O recado de uma grande atriz da Globo para Maísa Mesmo na mira da Justiça, Bolsonaro surge à frente de Lula em pesquisa

Mesmo na mira da Justiça, Bolsonaro surge à frente de Lula em pesquisa A diferença gritante nos retratos de Xuxa e Galisteu em ‘Senna’

A diferença gritante nos retratos de Xuxa e Galisteu em ‘Senna’ Equipe de Roberto Carlos se manifesta sobre caos em gravação da TV Globo

Equipe de Roberto Carlos se manifesta sobre caos em gravação da TV Globo