Por uma visão menos idealizada das obras de arte

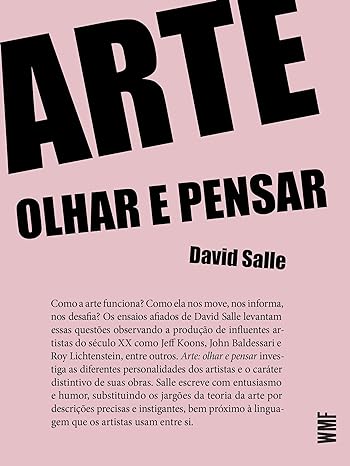

Em livro, o pintor americano David Salle questiona a busca sem fim pelas intenções e ideias do artista - é preciso olhar a obra por ela mesma. Leia trecho

Desde que Duchamp, no início do século passado, isentou a arte de uma experiência com as retinas, tem havido uma incompreensão sobre a relação entre meios e fins. Os textos de crítica dos últimos quarenta anos mais ou menos têm se preocupado sobretudo com a intenção do artista e em como ela ilumina as questões culturais do presente. A arte é tratada como um programa de governo; o artista, considerado uma espécie de filósofo improvisado.

Ao mesmo tempo que esse epíteto pode às vezes ter razão de ser, o foco na intenção levou a uma porção de confusões e a muito otimismo especulativo. Uma visita a qualquer das principais escolas de arte hoje em dia revelaria um traço comum: a intenção do artista recebe muito mais importância do que o que foi realizado por ele, do que o trabalho em si.

As teorias abundam, mas a sólida percepção visual está em baixa. Na minha opinião, não é só o fato de a intencionalidade ser superestimada; é que ela põe a carroça tão lá na frente que os bois, sentindo-se inúteis, desistem e desabam no meio da rua. “Intenção”, de todo modo, é uma coisa muito flexível; pode corresponder a uma grande variedade de metas e ambições.

O que tem mais impacto no estilo é como o artista se coloca diante da própria intenção. Isso pode parecer complicado, mas não é. Como alguém segura o pincel vai determinar muita coisa. A intenção importa, mas o impulso que guia a mão com frequência difere, e é de outra natureza até, do que é descrito no texto de parede.

Pode chamar de pragmatismo. Como escreveu Frank O’Hara, com a sua impetuosidade característica, em “Personism: A Manifesto” [“Pessoismo: um manifesto”], de 1959: “É somente senso comum: se você vai comprar uma calça, quer que ela seja apertada o suficiente para todo mundo querer ir pra cama com você. Não tem nada de metafísico nisso.”

Os artistas se envolvem há muito tempo com todo tipo de ideia, mas as realmente grandes são poucas e raras. George Balanchine, cujo trabalho como coreógrafo é todo cheio de ideias – sobre modernidade, musicalidade, ritmo, moda, abstração, fé, a mulher de hoje etc. –, não gostava muito de conversar sobre nenhuma delas. Há a famosa história de quando ele falou para seu biógrafo imaginar que estivesse escrevendo sobre a vida de um “cavalo de corrida”. As ideias apareciam através do seu estilo.

Nos tempos em que vivemos, as ideias não tão grandes, ou seja, a maioria, são fáceis de ter. O’Hara de novo: “São apenas ideias.” É comum que se passe por ideia algo que, observado com mais atenção, é na realidade propaganda – alguém quer alguma coisa, quer promover alguma coisa. A parte mais difícil é encontrar uma forma. Os trabalhos mais convincentes tendem a ser aqueles em que o pensamento é inseparável da ação.

O pessoal das grandes ideias vai sempre existir entre nós, mas é mais fácil encontrar essa gente conversando sozinha ou com colecionadores ingênuos. Não é errado pensar em grandes ideias, mas elas não são especialmente relevantes para compreender como alguma coisa funciona – ou não.

Eu duvido que alguém já tenha se apaixonado por uma pintura por causa das ideias que ela contém, ao passo que existem vários exemplos do contrário. E ser capaz de explicar uma obra de arte, embalar a obra em uma narrativa, não faz ela ser melhor do que é. Boas intenções também não servem muito. Quem dera fosse tão fácil.

O escultor Ken Price, falecido recentemente, resumiu isso bem: “Nada que eu diga vai melhorar a aparência da obra.” Às vezes o que a gente chama de ideia na verdade é mais um entusiasmo, uma nuvem intelectual passageira. Artistas são curiosos, vão atrás de todo tipo de conhecimento obscuro. Há quem goste de fazer pesquisa, e parece que não existe lugar melhor que a arte para exibir os próprios interesses.

As ideias que ganham força suficiente para permanecer são as que se entrecruzam com a inclinação formal de um artista, fazendo com que se aprofundem e se expandam, como uma florzinha de papel que desabrocha quando a gente põe na água. Uma ideia no lugar certo, em sintonia produtiva com os talentos de alguém, pode liberar toda uma visão de mundo.

Se essa ideia também fizer parte de uma sensibilidade que esteja se formando e se espalhando em um cenário cultural mais amplo – de um zeitgeist –, um efeito multiplicador entra em ação e a arte reverbera com força no público. Vamos ter a sensação de que ela exprime a gente.

O desejo de sentir essa sintonia levou alguns artistas, como também os críticos, a procurarem de antemão a grande ideia. Na prática, o alcance dessa reverberação é virtualmente impossível de mapear antes da hora – existem fatores demais envolvidos. Por uma questão de temperamento, tenho um pouco de cautela com obras que tentam expressar o momento cultural de um modo muito direto. Fora isso, o que resta depois que esse momento tiver passado?

A maioria das obras que provocam um senso de vitalidade responde à – e, aliás, é parte da – situação cultural, histórica e intelectual na qual o/a artista se encontra; mal poderia ser de outra forma. Mas é raro que a correspondência entre as partes seja de um para um. Uma obra que reforça uma posição já ratificada, ou que ilustra as manchetes mais atuais, costuma ter um prazo de validade curto. Se é que uma grande obra de arte ilustra alguma coisa, é provável que seja uma história que a gente nem sabia que precisava ser contada.

Falando nisso, o que é arte? A gente precisa saber? Será que não podemos simplesmente nos dar por satisfeitos com a máxima de John Baldessari – “Arte é qualquer coisa que um artista faça” – e deixar por isso mesmo? Mas é meio amplo.

Esta reunião de ensaios começa com a premissa de que arte é uma coisa que alguém criou. “Arte nas coisas” era a crença do arquiteto Charles Voysey no Arts and Crafts, movimento inglês da virada do século XIX para o XX, que ainda me parece soar bem. Porque a arte, e mesmo aquilo que se conhece como Arte Conceitual, também é uma coisa.

Alguém criou – ou fez com que se criasse – alguma coisa que apresenta certas qualidades. Essas qualidades têm a ver com a intenção do artista, mas, porque residem na matéria, falam uma língua diferente.

Se para você isso parece uma postura anti-intelectual, eu apenas diria que existem muitos tipos distintos de inteligência na nossa espécie (como também em outras criaturas, diga-se de passagem) – e que os tipos de inteligência que se veem na maneira de um poeta usar a métrica e de um pintor menear o pincel ou no fraseado de um músico não pertencem a uma classe mais baixa –, são só mais difíceis de descrever.

O esforço em dizer exatamente quais são esses tipos de efeito que se podem perceber alarga o nosso tato para a arte em geral. A arte é mais do que uma soma de signos culturais: é uma linguagem tanto direta quanto analógica, que tem uma gramática e uma sintaxe como qualquer outra comunicação humana.

A atitude de prestar muita atenção ao que alguém criou, em todos os detalhes, é o que estimula uma resposta autêntica, e não condicionada, à obra.

* David Salle é um artista americano, autor de Arte: Olhar e Pensar (Editora WMF Martins Fontes)

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’

Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’ Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa?

Pesquisadores encontram âmbar na Antártica: o que isso significa? PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas

PGR vê crime em discurso de bolsonarista contra religiões africanas Maior fazenda de jacarés do mundo é multada em 44 milhões de reais

Maior fazenda de jacarés do mundo é multada em 44 milhões de reais