Em busca do futuro perdido

O assassinato no Aeroporto Salgado Filho manteve a segurança pública no topo da lista de problemas que alimentam a mais grave crise da história do Rio Grande do Sul

Reportagem de Augusto Nunes publicada na edição impressa de VEJA

O momento em que Marlon Roldão, de 18 anos, é alvejado por dezessete disparos.

AUGUSTO NUNES

O inverossímil atrevimento dos assassinos que agiram no aeroporto de Porto Alegre é de assombrar o mais graduado matador a serviço da máfia, atesta o vídeo transformado em campeão de audiência minutos depois do desembarque na internet. Os carrascos de Marlon Roldão, 18 anos completados no dia em que se cumpriu a sentença de morte emitida por uma organização criminosa baseada na periferia da capital gaúcha, protagonizaram a erupção do horror com a desenvoltura de quem se julga condenado à perpétua impunidade.

A despreocupação com as câmeras de segurança é escancarada já na cena de abertura, que mostra em primeiro plano um negro corpulento e um branco franzino dividindo em silêncio a mesa do restaurante no saguão. O bandido gordo está de costas, mas logo exibirá seu perfil. O parceiro nem tenta ocultar o rosto. Às 11 horas, 12 minutos e 17 segundos, ao localizar o jovem marcado para morrer no meio do grupo de amigos que conversam na área de embarque do Terminal 2, a dupla de homicidas se ergue sem pressa.

Nenhum deles acha arriscado atacar num local tão movimentado. A nenhum deles parece sensato abortar a missão, ameaçada pelo inesperado aumento da multidão que costuma circular por lá às segundas-feiras: minutos antes, dezenas de torcedores do Grêmio haviam irrompido no saguão para recepcionar o ídolo Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, de volta ao clube no papel de técnico. Com passadas displicentes, os parceiros contornam, de armas nas mãos, a coluna que os separa do alvo, ressurgem na tela próximo de Marlon, avançam 2 metros e, a centímetros da vítima, apertam os gatilhos das pistolas 9 milímetros.

Os tiros inaugurais jogam ao chão o corpo já sem vida, mas a sequência de dezessete disparos em cinco segundos não é interrompida. Agora mais ágeis, os matadores começam a afastar-se do palco da selvageria ainda mandando chumbo no cadáver. Sempre empunhando as pistolas, saem pela entrada principal e, depois de um derradeiro tiro para o alto, embarcam no carro prateado dirigido por um cúmplice que aciona o freio no meio da avenida, afunda o pé no acelerador com os assassinos já acomodados no banco traseiro e desaparece na selva de veículos.

Passados alguns dias, é provável que os bandidos estejam festejando o sucesso da empreitada sangrenta em algum lugar que a polícia, enquanto não descobre onde fica, qualifica como “incerto e não sabido”. Certo e sabido é que a execução a tiros no saguão do Salgado Filho, o primeiro crime do gênero ocorrido num aeroporto, conferiu dimensões insuportáveis à epidemia de insegurança que grassa há pelo menos dez anos no Rio Grande do Sul ─ e fez transbordar o pote até aqui de medo.

A Força Nacional, enviada pelo presidente Michel Temer, a pedido do governador José Ivo Sartori.

A mensagem de grosso calibre foi captada por dez entre dez gaúchos: os bandidos agora agem em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dia, até mesmo na véspera da data máxima da nação sulista, o 20 de Setembro, que celebra o início da Revolução Farroupilha. Desencadeada em 1835, a mais longa guerra civil da história do Brasil separou do resto do império a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, rebatizada de República Rio-Grandense, e consolidou o orgulho nacionalista com a formidável demonstração de autossuficiência.

Durante dez anos, o mundo gaúcho provou que não dependia do poder central para continuar existindo. Reafirmada a cada 20 de setembro, essa declaração de amor à autonomia político-administrativa colidiu neste ano com evidências contundentes de que o Rio Grande do Sul que combateu à bala a dependência do poder central hoje precisa mais do que nunca de socorros federais. Reflexos da dramática mudança são visíveis a olho nu sobretudo em Porto Alegre. Na terça-feira, por exemplo, cavaleiros, prendas e trovadores em trajes típicos comemoraram as centenas de entreveros com tropas do Exército imperial sob o olhar protetor da tropa da Força Nacional de Segurança enviada pelo presidente Michel Temer, no fim de agosto, a pedido do governador José Ivo Sartori, do PMDB.

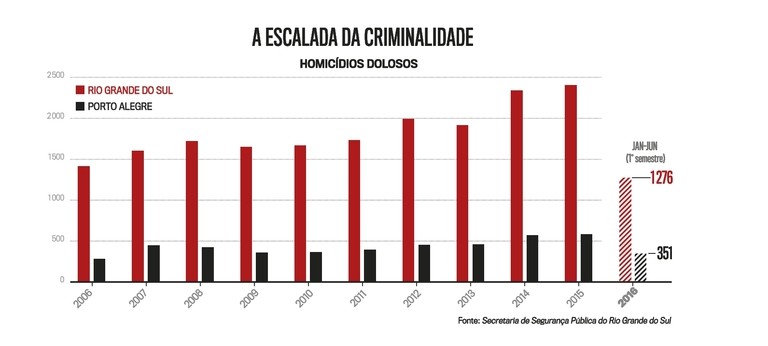

Há mais de três semanas 120 soldados dividem com a Brigada Militar o policiamento preventivo da capital assustada com a escalada da criminalidade, que vai contagiando os grandes centros urbanos do Rio Grande do Sul. Os 1 418 homicídios dolosos ocorridos no Estado em 2006 saltaram para 2 405 em 2015 e, só no primeiro semestre de 2016, bateram em 1 276. Os 351 assassinatos registrados em Porto Alegre entre janeiro e junho deste ano já ultrapassaram os 283 de 2006. “O que acontece por aqui não é muito diferente do que se vê em outros lugares do país”, ressalva Sartori, um desbocado descendente de italianos formado em filosofia que, aos 68 anos, parece ter transferido para o bigode espesso os fios que povoavam a região central do crânio.

É o tipo do consolo que garante a insônia. Com a taxa de 34,73 homicídios por 100 000 habitantes, Porto Alegre ocupou em 2014 o 15º lugar no ranking da criminalidade nas capitais, a uma distância amazônica da líder Fortaleza (60,77). O mesmo índice, contudo, garantiu à metrópole a 43ª posição no ranking das cidades mais violentas do mundo. Os moradores rejeitam comparações com centros urbanos historicamente inseguros. Preferem comparar a Porto Alegre de hoje a Porto Alegre que, não faz tanto tempo assim, desfrutava em sossego uma animada vida noturna e não se recolhia tão cedo por temer a onipresença do perigo.

Crimes sempre aconteceram, claro. Mas nenhum morador poderia imaginar que, entre 1º de janeiro e 28 de agosto, 25 latrocínios registrados só na capital ajudariam a manter a segurança pública no topo da alentada lista de problemas que atormentam o Rio Grande do Sul. O medo de morrer num assalto não é muito maior, por exemplo, que o medo de ver o Estado sucumbir à conjugação de muitos tumores, que incluem a anemia econômica e financeira do governo, o inchaço desvairado da máquina pública, a incompetência administrativa, a ausência de líderes brilhantes e o sumiço da autoestima.

Ao longo da semana, enquanto a polícia procurava os motivos e os autores do assassinato no aeroporto, incontáveis passageiros da angústia continuavam a se perguntar em que curva do passado o Rio Grande se perdeu. Na segunda metade do século XIX, a terceira região mais rica do Brasil deslumbrou o restante do país com um cortejo de monumentos à modernidade. Nasceram em Porto Alegre o pioneiro Banco da Província, o imponente Theatro São Pedro, a Livraria do Globo e muitos outros requintes cosmopolitas. A linha férrea entre a capital e São Leopoldo, inaugurada em 1874, foi a gênese da malha viária que, em 1939, ligava por trilhos todo o território estadual, cujas dimensões equivalem às da Bélgica e superam São Paulo.

No século XX, o espírito empreendedor do gaúcho materializou-se na criação da Varig, na musculatura do agronegócio, na industrialização em larga escala e na crescente influência sobre a política nacional. Esse Rio Grande tem poucas semelhanças com o que, nesta década, perdeu para o Paraná o quarto lugar no ranking das economias estaduais e cedeu o título de Celeiro do Brasil ao Centro-Oeste, responsável por 40% da produção de grãos. “Isso se deve aos gaúchos que desembarcaram por lá há trinta anos”, afirma Luiz Carlos Bohn, presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do estado (Fecomércio-RS). “Todos levaram na bagagem o capital financeiro, o capital intelectual e a capacidade empreendedora.”

Em dezembro de 2015, a dívida com a União alcançou 51,6 bilhões de reais. A renegociação dos débitos dos estados e municípios, aprovada na undécima hora pelo Congresso, apenas suspendeu o pagamento de 4 bilhões nos próximos dois anos — e adiou o encontro marcado com a falência. “Peguei o Rio Grande em situação de penúria”, repete Sartori a frase que, desde 1982, quando se ressuscitou a eleição pelo voto direto, foi recitada por todos os governadores. Desde 1998, nenhum deles conseguiu um segundo mandato. Essa rotatividade de motel obriga o ocupante do cargo a resolver em quatro anos complicações agravadas nos quatro anos anteriores.

Tarso Genro acrescentou à herança invariavelmente intragável aumentos salariais, aprovados pela Assembleia Legislativa, que Sartori terá de pagar a milhares de funcionários públicos em 2016, 2017 e 2018. Em dois anos de inquilinato no Palácio Piratini, o sucessor de Tarso procurou reduzir a gastança com cortes no orçamento, a suspensão por seis meses de nomeações e concursos públicos, a interrupção do pagamento da dívida contraída com a União, a aprovação de uma Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual e o parcelamento dos salários dos servidores pagos com atraso. A usina de greves administrada pelo professorado, uma poderosa força sindical, revidou com sucessivas paralisações. Só em 2016 os dias parados já estão perto de 100. A constante interrupção das aulas ajuda a explicar por que um sistema educacional que foi até recentemente o melhor do país agora amarga um medíocre sexto lugar na avaliação do ensino fundamental.

“O Estado ficou parecido com a Grécia”, compara Sartori. “Uma Grécia sem os países ricos do euro para ajudar”, emenda Aod Cunha, secretário da Fazenda de Yeda Crusius, o único a livrar o governo do vermelho nos últimos vinte anos. Num artigo publicado no jornal Zero Hora poucos meses depois de assumir o cargo, o secretário defendeu o que batizou de “desargentinização do Rio Grande do Sul”. Como fez a Argentina depois da ascensão de Juan Perón ao poder, o Rio Grande do Sul foi longe demais na política estatizante, na ampliação do funcionalismo e na instituição de privilégios que eternizaram o rombo nas contas públicas. Era (e é) hora de percorrer o caminho oposto.

Aod adverte, contudo, que a proeza ocorrida em 2007 e em 2008 não será reprisada tão cedo. “Essa coisa do gaúcho do acirramento da briga política, do tudo ou nada, precisa mudar. Sem o apoio da sociedade, não há solução”, resume. “Chegamos ao fundo do poço por causa da ausência de grandes líderes”, acredita Simone Leite, presidente da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul). “Precisamos de alguém capaz de unir os gaúchos.” Eis aí uma tarefa para milagreiros. Até agora, só Getúlio Vargas conseguiu remover os centenários antagonismos que fizeram do gaúcho um maniqueísta de nascença.

Antes dele, maragatos e chimangos foram à guerra entre 1893 e 1895 e voltaram a enfrentar-se em 1923. Depois de Getúlio, os combates foram transferidos para outros campos — os de futebol, por exemplo. A cada jogo entre o Grêmio e o Internacional, a exemplo do que acontece em dia de clássico no resto do país, os torcedores se dedicam a demonstrar a impossibilidade do convívio dos contrários. Entre um Grenal e outro, colorados e gremistas provam, como intermináveis confirmações da mútua antipatia, que o futebol pode ser a continuação da guerra por outros meios. Enquanto prevalecer no Rio Grande do Sul essa visão binária do mundo, os gaúchos não terão sucesso na busca do futuro perdido.

* Com Eliziário Goulart Rocha, de Porto Alegre

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO