Breve ensaio sobre a cegueira no Brasil

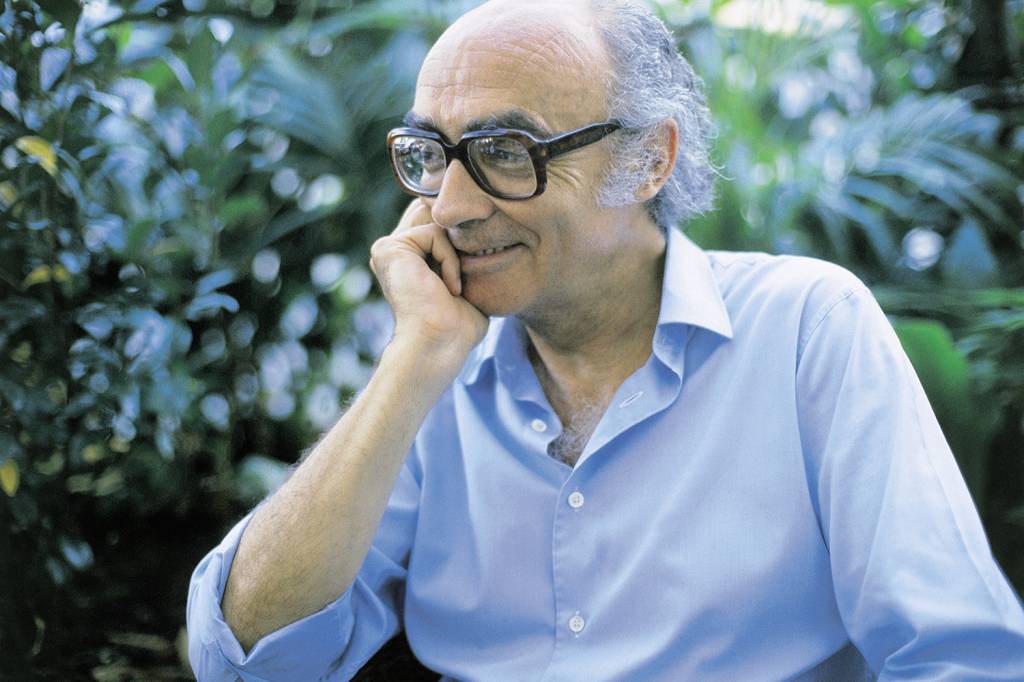

Como a greve dos caminhoneiros piorou o que já não ia bem no país, a ética – e o deixou na trilha do romance distópico do Nobel português José Saramago

Um pouco como propõe o antropólogo americano Clifford Geertz em Um Jogo Absorvente: Notas sobre a Briga de Galo Balinesa (1989), ensaio em que analisa uma viagem feita por ele à Indonésia, em 1958, para afirmar que “grande parte de Bali se revela numa rinha de galos” e que “é apenas na aparência que os galos brigam ali – na verdade, são os homens que se defrontam”, as imagens que circularam nesta semana de galinhas e porcos a se devorar, na falta da ração que deixou de ser entregue devido à greve dos caminhoneiros, poderiam, por meio de um método assemelhado porém distinto, se oferecer como metáfora a um país que parece enfrentar um duplo processo de zoomorfismo e canibalismo. Processo causado, sobretudo, pela diluição moral e ética de uma sociedade que se empenha mais em bater panelas num espetáculo ensurdecedor e em esgrimir argumentos pífios, quando não meramente ofensivos, contra aquele ou aquela de direita ou de esquerda que pense diferente, do que em escutar, dialogar, tentar construir algo junto.

O que já não ia bem se deteriorou de maneira significativa nos últimos dias, em que supermercados, postos de gasolina e, óbvio, redes sociais registraram episódios lamentáveis não apenas dos já costumeiros impropérios atirados de um a outro lado de um país dividido, mas de pessoas que furaram fila sem prioridade ou justificativa, recolheram nas gôndolas de supermercado as últimas bandejas que restavam de um mesmo produto e, mesmo depois de ter suas reivindicações alcançadas e de ter disparado o caos nas grandes cidades, levantaram placas por intervenção militar. Medida que, além de antidemocrática por definição, não é, até o general Hamilton Mourão teve de lembrar em entrevista exclusiva a VEJA, um recurso que se possa chamar de “varinha de condão”, daquelas que fazem “plim, plim” – como no universo mágico (e infantil) de um conto de fadas – e “está tudo resolvido”.

Pode-se alegar para esse comportamento animalesco nacional, como no caso dos porcos e das galinhas, uma espécie de mecanismo fisiológico de sobrevivência. “O canibalismo é um comportamento nato que surge, normalmente, em momentos de estresse”, disse a VEJA Osmar Dalla Costa, especialista em bem-estar de suínos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Segundo Dalla Costa, o sangue tem um “sabor agradável” ao paladar dos bichos. “Por isso, quando um animal avança em outro que está debilitado e prova daquele sangue, os demais o observam e o seguem. Eventualmente, acabam matando o mais fraco.”

O desespero pela sobrevivência que se viu no país, entre os animais de estrato superior, foi detonado pelo medo da escassez de comida (que não chegou a ocorrer), de ficar sem carro (acredite: há quem se apavore com isso) e de perder status social (aquele rótulo invisível que diz a que classe ou categoria você pertence). O status social, assim interpretou Geertz, estava projetado em cada galo das rinhas a que assistiu em Bali. Havia muito mais em jogo, ali, do que esporas, bicos e penas. Quem pertence a uma camada social elevada, por exemplo, faz apostas maiores e amealha, em caso de vitória, o melhor prêmio, uma forma de reafirmação de status.

Mais do que isso, a luta entre aves funciona como uma dramatização, em um ringue feito palco, das hierarquias sociais vigentes em Bali. A um só tempo, simboliza força, virilidade, violência, morte e, naturalmente, animalidade. A rinha de galos de Bali, diz o antropólogo californiano, é “uma leitura balinesa da experiência balinesa, uma história sobre eles que eles contam a si mesmos”. Para Geertz, “a cultura humana é um conjunto de textos”.

Por cultura, pode-se dizer também, aparadas as arestas entre sinônimos não perfeitos, experiência humana. E, por experiência, experimento. O termo é o mais adequado para explicar outro texto: o que fez o português José Saramago em Ensaio sobre a Cegueira (Companhia das Letras, 1995), romance em que imagina uma cidade assolada por uma epidemia de cegueira branca que, à medida que progride, derruba os padrões de civilidade não apenas entre os cegos, vítimas da doença nova e ainda desconhecida, mas também – e talvez principalmente – entre os que veem.

Medo, por vezes com ironia, é uma palavra muito usada aqui, empregada para justificar, embora não possa, os atos desumanos dos que, diante da possibilidade de perder para sempre a visão, enveredam por um flagrante declínio ético e moral. O livro já começa com um roubo: o primeiro homem a cegar, acometido pela chamada treva-branca enquanto aguarda o semáforo abrir dentro do carro, é levado para casa por um voluntário que passava por perto e que, ao deixá-lo em seu prédio, dá no pé com o automóvel.

O roubo, que se repete na divisão da comida enviada pelo governo aos cegos e suspeitos de cegueira isolados do resto da sociedade em um manicômio desativado, é dos crimes mais leves em um romance construído num crescendo de violência, morte e, naturalmente, animalidade, os mesmos elementos que Geertz relaciona às rinhas de galo. Sem qualquer ajuda dos que ainda enxergam, apavorados com o alastramento da cegueira luminosa, os cegos penam para se adaptar a uma nova vida, não tomam banho, não fazem a barba, mal acertam as latrinas na hora de evacuar. O diálogo só com muita dificuldade e raridade se faz, praticamente ninguém se oferece para trabalhar pelo coletivo, para fazer a limpeza e organizar a comunidade marginal que se forma assim de improviso. Fezes se acumulam pelo chão, cadáveres esperam dias para serem enterrados, camas são disputadas com virulência. O cheiro fétido de vivos e mortos se propaga pelo ar, enquanto, como uma penitenciária super-lotada, o hospício é atulhado de gente disposta a matar para sobreviver.

Os sãos afastam os vitimados pela epidemia a pontapés e empurrões, quando não a bala. Crianças surgem como órfãs, arrancadas à família ou abandonadas por pais egoístas, mais interessados em salvar a si mesmos da agonia ocular. O Exército, convocado como desejavam os caminhoneiros para manter a ordem, não hesita em abusar da força para se proteger da ameaça da cegueira.

“Avançaram até ao limiar da porta e despejaram os carregadores. Os cegos começaram a cair uns sobre os outros, caindo recebiam ainda no corpo balas que já eram um puro desperdício de munição”, diz trecho do livro. “A vontade dos soldados era apontar as armas e fuzilar deliberadamente”, conta páginas depois outra passagem do romance, lançado três anos antes de Saramago se tornar o primeiro autor de língua portuguesa a receber um Nobel da Literatura, e levado em 2008 para o cinema pelo brasileiro Fernando Meirelles.

O bangue-bangue faz lembrar os tiros contra a caravana de Lula em abril – o que também pode ser visto como um capítulo assustador de uma distopia que se escreve numa gradação de horror e de barbárie. A distopia tupiniquim. Seja qual for a posição política que se tenha, ela jamais deve incluir tiros de garrucha – ou de qualquer outra arma. É contra a lei, para começar.

Confeccionado com personagens sem nome, alguns similares a tipos como o ladrão de carros, dentro de uma realidade tornada fantástica pela epidemia de traços surreais, Ensaio sobre a Cegueira se presta de fato, como uma alegoria (palavra que vem do grego, outra coisa), a leituras diversas. Como diz ao marido oftalmologista a certa altura do experimento no manicômio a única personagem lúcida do livro, porque misteriosamente imune à cruel cegueira branca, “O mundo está todo aqui dentro”.

Com o Brasil de hoje, Ensaio sobre a Cegueira tem, infelizmente, uma porção de pontos de contato. No romance do Nobel português, como aqui, o caos só faz crescer – e grassar através de personagens animalizados, à medida que a epidemia se expande e devora a cidade. Mas o rumo da distopia tupiniquim, é claro, pode ser outro. Contra o avanço da cegueira nacional, cabem as palavras da mulher do médico. “Se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo para não viver inteiramente como animais.” Que se difundam como a pandemia luminosa de Saramago.

Trecho de Ensaio sobre a Cegueira:

‘Temos que ver se há por aqui alguma pá ou alguma enxada, seja o que for que possa servir para cavar, disse o médico. Era manhã, tinham trazido com grande esforço o cadáver para a cerca interior, puseram-no no chão, entre o lixo e as folhas mortas das árvores. Agora era preciso enterrá-lo. Só a mulher do médico sabia o estado em que se encontrava o morto, a cara e o crânio rebentados pela descarga, três buracos de balas no pescoço e na região do esterno. Também sabia que em todo o edifício não havia nada com que se pudesse abrir uma cova. Percorrera toda a área que lhes tinha sido destinada e não encontrara mais que uma vara de ferro. Ajudaria, mas não era suficiente.

E vira, por trás das janelas fechadas do corredor que seguia ao longo da ala reservada aos suspeitos de contágio, mais baixas deste lado da cerca, rostos atemorizados, de pessoas à espera da sua hora, do momento inevitável em que teriam de dizer às outras Ceguei, ou quando, se tivessem tentado ocultar-lhes o sucedido, as denunciasse um gesto errado, um mover de cabeça à procura duma sombra, um tropeção injustificado em quem tem olhos.

Tudo isto também o sabia o médico, a frase que lançara fazia parte do disfarce combinado por ambos, a partir de agora a mulher já poderia dizer, E se pedíssemos aos soldados que nos atirassem cá para dentro uma pá, A ideia é boa, experimentemos, e todos estiveram de acordo, que sim, que era uma boa ideia, só a rapariga dos óculos escuros não pronunciou palavra sobre esta questão de enxada ou pá, todo o seu falar, por enquanto, eram lágrimas e lamentos, A culpa foi minha, chorava ela, e era verdade, não se podia negar, mas também é certo, se isso lhe serve de consolação, que se antes de cada acto nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles, infindáveis, em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão, aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala, Será, mas este homem está morto e é preciso enterrá-lo’.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A derrota de Sasha e do marido na Justiça em uma ação contra a Latam

A derrota de Sasha e do marido na Justiça em uma ação contra a Latam João Lucas, marido de Sasha, explica por que abandonou a música gospel

João Lucas, marido de Sasha, explica por que abandonou a música gospel Produtora anuncia novo filme inspirado em livros de Chico Xavier

Produtora anuncia novo filme inspirado em livros de Chico Xavier A matemática é outra: novo cálculo confronta o famoso índice de massa corporal (IMC)

A matemática é outra: novo cálculo confronta o famoso índice de massa corporal (IMC) ‘Vou voltar em 2026’, diz Jair Bolsonaro em entrevista a VEJA

‘Vou voltar em 2026’, diz Jair Bolsonaro em entrevista a VEJA