Ele veio para ficar: o desafio de aprender a conviver com o coronavírus

A pandemia terminará, mas o vírus continuará a adoecer pessoas, como numa gripe. Cabe agora viver a longa batalha contra esse convidado indesejado

A identificação do Sars-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, deve-se, em boa medida, à paixão de um homem e ao espírito inquieto de uma mulher. Se não fossem essas qualidades do virologista inglês David Tyrrell e da virologista escocesa June Almeida, a ciência teria demorado um pouco mais para descobrir a família dos coronavírus da qual, à época, nos anos 1950, quatro integrantes infectavam os seres humanos. Os dois dividiram a bancada da Common Cold Research Unit, na Inglaterra, e, depois de anos tentando provar que o que enxergavam no microscópio era um vírus inédito, finalmente convenceram a comunidade científica com um artigo irrefutável publicado na edição de 16 de novembro de 1968 da revista científica Nature. Desde então, os coronavírus integram oficialmente o grupo dos agentes infecciosos que adoecem os seres humanos. Os quatro tipos descritos na ocasião causam resfriados. O novo coronavírus, identificado na China em 2020, provoca a maior tragédia sanitária mundial em 100 anos. E se hoje, com um ano e meio de pandemia, há alguma certeza, é a de que ele veio para ficar.

Não se trata, ressalve-se, de anos e anos vivendo aos sobressaltos com novas variantes ou experimentando o vaivém de decisões que abrem ou restringem atividades. O que a ciência sustenta é que o Sars-CoV-2 se tornará endêmico. Isso quer dizer que o vírus causará doença de forma consistente em determinadas regiões ou populações. “Vamos ter de conviver com ele”, afirma o geneticista Salmo Raskin, membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Mas dificilmente o microrganismo provocará o prejuízo avassalador e o drama amargados atualmente. Deverá ser mais como o influenza, o causador da gripe. Ele continua entre nós — há 1 bilhão de casos de gripe por ano —, mas existem as vacinas atualizadas anualmente para protegerem contra a cepa em circulação. A expectativa é que a estrada do novo coronavírus seja semelhante.

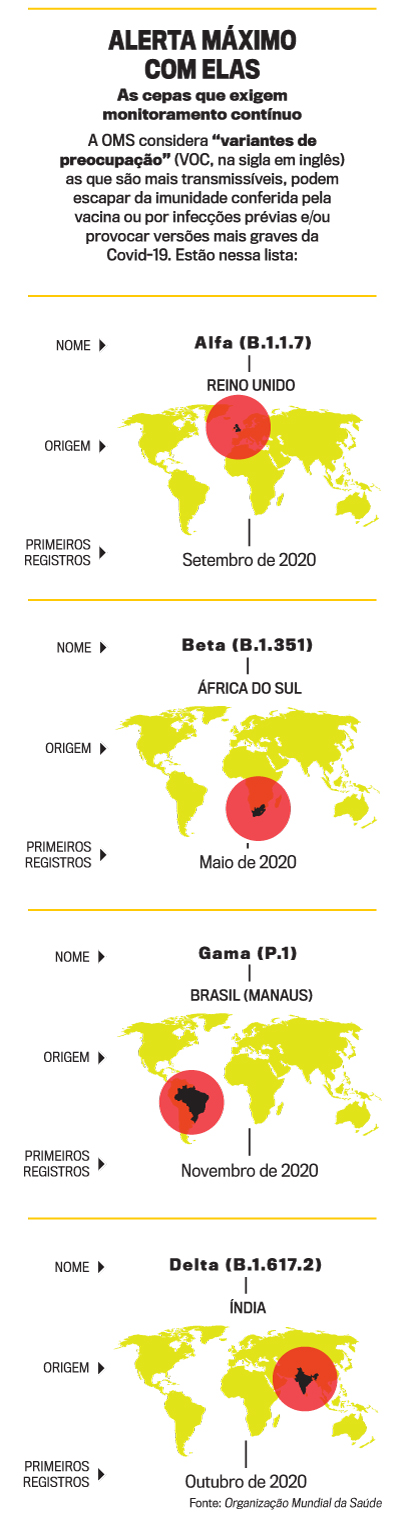

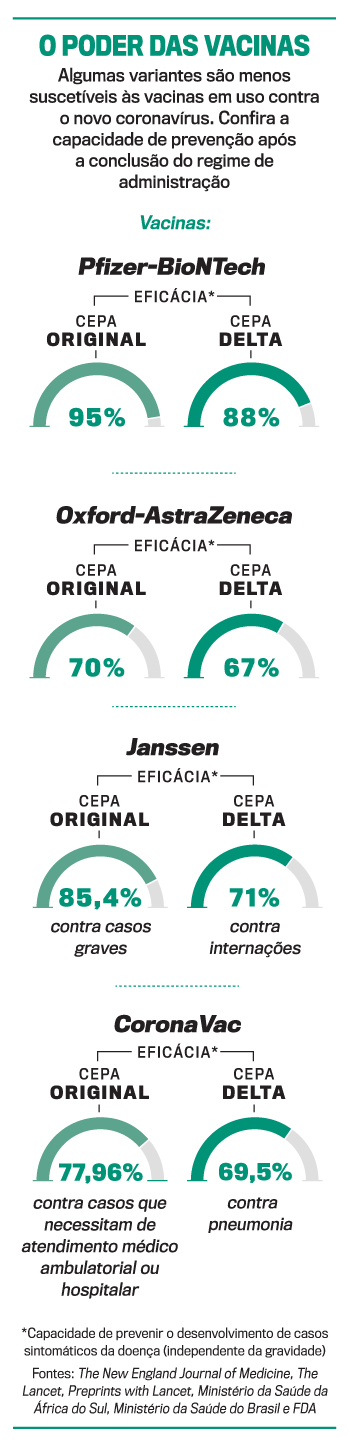

Mas o vírus ainda está longe de se tornar endêmico. O momento atual é de uma transição difícil, delicada, ora pintada de esperança, ora marcada pelo desalento. “O vírus ainda não é adaptado, é virulento, agressivo e faz muitas vítimas”, diz o infectologista Renato Kfouri , diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. De fato, depois do alívio desfrutado quando as primeiras doses de vacinas começaram a ser aplicadas, no fim do ano passado, o mundo levou um banho de água fria com o avanço de novas variantes, especialmente da delta. Identificada pela primeira vez na Índia em outubro de 2020, a cepa se dissemina rapidamente e já está presente em 163 países. Com sua eclosão, pareceu que tudo havia voltado à estaca zero. A dúvida crucial era sobre a eficácia dos imunizantes diante de tantas cepas diferentes. A resposta da ciência é que eles funcionam. Com diferenças de desempenho, mas funcionam. Quando as vacinas começaram a ser aplicadas na Inglaterra, por exemplo, a variante alfa, identificada pela primeira vez no Reino Unido, estava em circulação e, mesmo assim, houve achatamento da curva de casos. O mesmo ocorreu com os casos provocados pela variante gama no Brasil. Ambas são consideradas cepas de preocupação pela Organização Mundial da Saúde por serem mais transmissíveis (veja o quadro acima). A variante beta, detectada na África do Sul, pareceu menos suscetível às vacinas, mas, com o tempo, constatou-se que elas conferem proteção, em especial contra casos graves e morte, que é sua principal finalidade. O desempenho é parecido com o apresentado pelos imunizantes contra a delta. Um estudo publicado no The New England Journal of Medicine mostrou que a vacinação completa confere de 67% a 88% de proteção contra o agravamento de sintomas quando a infecção é provocada pela cepa.

Debate-se também a necessidade de uma terceira dose. O assunto ganhou atenção com evidências de que há redução de eficácia das vacinas ao longo do tempo. Um estudo feito no Reino Unido pela empresa de ciências da saúde ZOE em parceria com o Kings College de Londres revela que a proteção contra a Covid-19 oferecida por duas doses das vacinas da Pfizer/BioNTech e da Oxford/AstraZeneca começa a diminuir depois de seis meses. O trabalho mostrou que, no caso da vacina Pfizer/BioNTech, a eficácia um mês após a segunda dose, que é de 88%, cai para 74% passados cinco ou seis meses. Para o imunizante da AstraZeneca, a eficácia diminui de 77%, um mês depois, para 67% após quatro ou cinco meses. É importante ressaltar que a maior parte dos participantes vacinados até seis meses atrás tende a ser de idosos, público cujo sistema de defesa, mais enfraquecido, produz menos anticorpos. Dados de Israel demonstram, por exemplo, que a maioria das pessoas vacinadas que adoeceram gravemente no país tinha mais de 60 anos e apresentava comorbidades. Essa faixa etária é particularmente vulnerável ao vírus e foi a primeira a receber o imunizante, quando a campanha de vacinação começou em Israel, em dezembro.

O país foi o primeiro a iniciar a aplicação do reforço, no fim de julho, com o primeiro-ministro, Naftali Bennett, dando o exemplo. Números preliminares evidenciam que a terceira dose quadruplicou a proteção contra infecções observada dez dias após a aplicação em comparação à que havia sido registrada no mesmo período depois da segunda dose. Considerando apenas casos graves e internações, a defesa após uma terceira injeção foi superior de cinco a seis vezes.

No Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o início da imunização de reforço a partir de 15 de setembro em pessoas imunossuprimidas e idosos a partir de 70 anos que completaram o esquema vacinal há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, o prazo é ter tomado a segunda dose no mínimo há 28 dias. Preferencialmente, deve ser utilizada a vacina da Pfizer para o reforço, independentemente do imunizante recebido anteriormente. A escolha pela vacina da Pfizer se deve, segundo o ministro, a três razões: o imunizante foi testado com sucesso em regimes de intercambialidade (quando são ministradas duas vacinas diferentes); está aprovado pela maioria das agências regulatórias do mundo; e o Ministério da Saúde se programou para adquirir quantidades expressivas da vacina. Mas também poderão ser utilizadas a vacina da AstraZeneca, fornecida pela Fiocruz, e a da Janssen — mesmo para quem recebeu a CoronaVac.

Embora as idas e vindas no combate à pandemia por vezes desanimem e levem ao sentimento de que ela nunca terá fim, é preciso entender que tudo o que está acontecendo é natural dentro de um contexto tão complexo. O vírus foi identificado há apenas dezoito meses e, nesse período, a ciência teve desempenho absolutamente espetacular ao trazer conhecimento, tratamento e prevenção. O que está atrasando o controle e a passagem do status do vírus de pandêmico para endêmico é uma combinação de fatores que incluem falta de responsabilidade individual e coletiva, ausência de estratégias governamentais baseadas em ciência e o entendimento de que a questão precisa ser analisada como um problema de longo prazo, por etapas, e que moldará o futuro de toda a humanidade. Isso exige, acima de tudo, compreender que as ações que tornarão mais pacífica nossa convivência com o vírus têm de ser globais, simultâneas e contar com a adesão dos indivíduos. Uma só pessoa que não se vacine é um entrave a mais. “Enquanto o mundo não estiver todo vacinado, a pandemia não acaba”, alerta o imunologista Luiz Vicente Rizzo, diretor superintendente do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

Lamentavelmente, as disparidades em conscientização, recursos e empenho de governos promovem um cenário desigual, difícil de ser controlado. No Brasil, a média móvel de casos de Covid-19 chegou a 711 por dia, a menor marca do ano. As taxas de ocupação das UTIs também são bem menores do que as registradas em março deste ano e a vacinação ganhou velocidade, inclusive entre adolescentes. No total, 27% da população está totalmente imunizada. Mas, ao se olhar para o Rio, o quadro é outro. Na cidade invadida pela variante delta, as internações crescem e, mesmo assim, as praias lotam de gente sem proteção alguma. Em São Paulo, também parece haver euforia precoce.

Enquanto isso, a Nova Zelândia fecha cidades quando aparece um único caso e Chicago, nos Estados Unidos, conduz uma reabertura responsável. O festival Lollapalooza, que foi realizado ali, teve público de 385 000 pessoas. Mais de 90% estavam vacinadas. Dessas, quatro em 10 000 se infectaram. Entre os não imunizados, foram dezesseis em 10 000. Ninguém foi hospitalizado. Foi um bom exemplo de que é possível haver equilíbrio entre os extremos. “Vamos ser criativos nos ajustes que precisaremos fazer em vez de dizer ou é tudo ou é nada”, orienta Jeremy Faust, instrutor na Harvard Medical School. Chegou mesmo a hora de encarar a realidade. O vírus dificilmente será erradicado (isso só aconteceu com o vírus da varíola) e cabe a nós aprendermos, e aprenderemos, a viver com um indesejado convidado.

Publicado em VEJA de 1 de setembro de 2021, edição nº 2753

A falta que faz o Ensino Superior aos maiores influenciadores do Brasil

A falta que faz o Ensino Superior aos maiores influenciadores do Brasil Ator e produtor se casam rodeados de famosos; confira fotos

Ator e produtor se casam rodeados de famosos; confira fotos A estreia de Fafá de Belém no TSE da ministra Cármen Lúcia

A estreia de Fafá de Belém no TSE da ministra Cármen Lúcia As novas proibições da Anvisa para canetas antiobesidade importadas

As novas proibições da Anvisa para canetas antiobesidade importadas ‘Ele lutou contra a lei e a lei venceu’, diz ‘The Guardian’ às vésperas de prisão de Bolsonaro

‘Ele lutou contra a lei e a lei venceu’, diz ‘The Guardian’ às vésperas de prisão de Bolsonaro