A enxaqueca é uma das grandes dores de cabeça da humanidade. Ela acomete cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, das quais 30 milhões no Brasil. Associada na Antiguidade a “espíritos ruins”, foi recentemente classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma das seis doenças mais incapacitantes, comparável à tetraplegia, à psicose e à demência. Há poucas buscas mais constantes na medicina do que a da descoberta de algum conforto para aquilo que o poeta João Cabral de Melo Neto chamou de “aniagem da alma”. Em 2018, o mundo celebrou a aprovação de uma droga, o erenumabe, que desliga uma substância química cerebral atrelada ao desconforto. É um paliativo, apenas. Há pouco tempo, deu-se a popularização de uma técnica cirúrgica. Ela começou a ser aplicada nos Estados Unidos há menos de uma década, e agora, em 2019, invadiu também consultórios brasileiros.

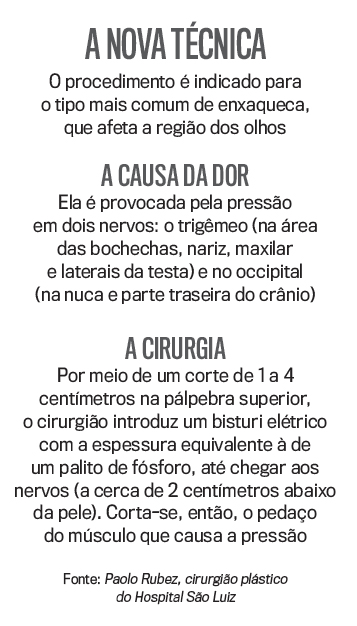

Trata-se de uma operação simples, que não costuma durar mais que duas horas, afeita a descomprimir um par de nervos periféricos da face, o trigêmeo, na área das bochechas, nariz, maxilar e laterais da testa, e o occipital, na nuca e parte traseira do crânio. Eles estariam na origem das dores. A terapia foi descoberta por acaso, no início dos anos 2000, pelo cirurgião plástico Bahman Guyuron, do Cleveland Medical Center, quando ele percebeu a redução do incômodo craniano em pessoas que tinham sido submetidas a procedimentos estéticos na região dos olhos. Pacientes desesperados procuraram o recurso, apesar da inexistência de resultados conclusivos, que começam a aparecer: um estudo com 125 pacientes revelou que 92% conseguiram alguma redução na dor e 35% apresentaram eliminação completa dos sintomas. “É entusiasmante pelo fato de os efeitos serem definitivos”, diz o cirurgião plástico Paolo Rubez, do Hospital São Luiz, em São Paulo. Há esperança, e quem sofre de enxaqueca sabe o que ela representa.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2019, edição nº 2661

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’

A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’ As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF A plataforma de streaming que está com os dias contados

A plataforma de streaming que está com os dias contados