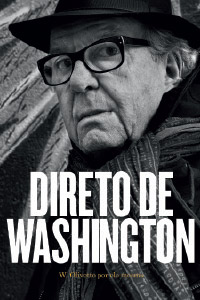

Memórias de um sedutor

A sedução é publicitária, não sexual: em autobiografia, Washington Olivetto descortina os bastidores de suas criações — e, claro, vende o próprio peixe

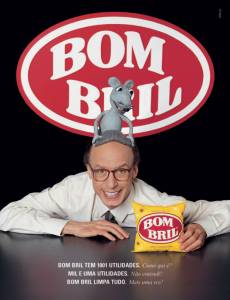

O jovem Washington Olivetto acreditava que as mulheres dos anos 70 achavam a inteligência de Woody Allen mais interessante que a beleza de Warren Beatty. No Brasil, o sucesso do tímido Josué, vivido por Marco Nanini na novela Gabriela, de 1975, confirmaria o pendor por homens tímidos. Por essa época, a agência DPZ ganhara a conta do Bombril, que acabaria nas mãos de Olivetto e do diretor de arte Francesc Petit. Olivetto pensou em um inédito protagonista masculino para falar com a dona de casa: um tipo meio sem jeito, como aquele encarnado por Woody Allen, mas sem a pulsão priápica do comediante americano (a gentileza com que ele chamaria a espectadora de “senhora” até levantou dúvidas sobre sua masculinidade). O Garoto Bombril entrou no Guinness World Records como a estrela da campanha publicitária que ficou mais tempo no ar, de 1978 a 2013, com 378 filmes, vividos sempre pelo ator Carlos Moreno. Detalhes saborosos de bastidores de criações como essa estão no livro Direto de Washington, autobiografia do publicitário paulistano Washington Olivetto. Antes desse título, lapidar como um bom slogan publicitário, o autor pensou em Memórias de um Sedutor de Homens, Mulheres e Crianças. “Acabei optando por um título menos pretensioso e mais direto”, diz.

Na DPZ e, a partir de 1991, à frente da própria agência, a W/Brasil, Olivetto, que não concluiu a faculdade de publicidade, consagrou-se como uma das cabeças mais borbulhantes de seu ofício. Diz, no livro, que sua carreira foi influenciada pelo pai vendedor e por uma mãe e uma tia que o “paparicavam loucamente”. Não é exagero afirmar que suas peças publicitárias entraram para a memória afetiva de gerações passadas — é o caso do delicado Primeiro Sutiã, da Valisère, o primeiro comercial com noventa segundos a ser exibido em um intervalo da Globo. O memorialista desfia, no livro, histórias de trabalhos, de celebridades, de parceiros e desafetos (não nomeados), e de viagens (a maior parte delas para dar palestras ou receber prêmios no exterior). Bom publicitário, vende a si mesmo como seu maior produto e abusa do adjetivo “genial” (a expressão “ideia genial” aparece três vezes em uma só página).

Embora seriíssimo em fotos, Olivetto, como autor, revela graça e leveza. Direto de Washington passa quase ao largo de um episódio crítico de sua história, o sequestro de que foi vítima no fim de 2001 — ficou 54 dias em cativeiro. Prefere deter-se em eventos esfuziantes, como as famosas festas de sua agência. Foi numa delas que Jorge Ben Jor puxou o refrão “Alô, alô, W/Brasil”, que mais tarde seria incorporado a uma canção de sucesso do compositor. Contrariando a ideia de que os bastidores publicitários são movidos pelo tripé sexo, drogas e rock’n’roll, Olivetto declara-se um “careta convicto e assumido”, que “não servia para drogas” e tinha preferência por casamentos duradouros.

Aos 66 anos, o publicitário agora mora em Londres com a mulher, Patrícia, e os dois filhos gêmeos. Em 2010, sua W/Brasil fundiu-se à McCann, convertendo-se na WMcCann — e ele mantém o cargo de consultor criativo da McCann Europa. A julgar por seu livro, o produto que ele mais deseja vender hoje é um só: humor. Só a irreverência sem grosseria, diz Olivetto (veja a entrevista abaixo), nos salva da chatice do politicamente correto e nos conduz ao “politicamente saudável”.

Um país em tempo de “desotimismo”

O Brasil e a correção política na visão de Olivetto

Por que o senhor deixou o Brasil? Há três anos, comecei a planejar minha vida em Londres. Foi quando meus filhos gêmeos fizeram 10 anos. Queria que eles estudassem fora na adolescência. Gosto muito de Londres. Tudo acontece antes lá. É extremamente contemporânea, sem o atropelo nem a pressa de Nova York. Essa mudança não teve a ver com desilusão com o Brasil, mas coincidiu com ela.

Desilusão? De vez em quando, o país passa a sensação de que não foi descoberto, mas escrito por Gabriel García Márquez. O Brasil vive um momento de “desotimismo”, e a publicidade precisa de otimismo. As agências deixaram de cobrar como antes, e isso altera o processo: quando o negócio dá menos dinheiro, fica menos criativo e alegre. Há ainda o politicamente correto.

O politicamente correto atrapalha? Tenho a teoria de que devemos perseguir o politicamente saudável, que tenha humor e irreverência, sem grosserias. O politicamente incorreto de antes podia ser engraçado, mas soava preconceituoso e mal-educado, e o politicamente correto é normalmente bem-educado, mas quase sempre muito chato.

O senhor criou campanhas marcantes para as mulheres. Como vê o feminismo atual? Toda hora inventam um clichê que circula pelos meios. O último mais propagado é o “empoderamento”. O garoto Bombril nasceu para tratar a dona de casa com respeito, valorizá-la. Ele gostava da mulher bem-sucedida e feliz. Era, afinal, uma boa ideia — mas um comercial que hoje teria uma explosão de comentários e pouca aceitação. O que me incomoda é o radicalismo. A gente vive momentos malucos de radicalismo — e qualquer gesto de radicalismo é constrangedor. Acho que todo movimento que deixa as mulheres mais felizes é ótimo, e melhor ainda se tiver senso de humor.

Por que nunca fez campanhas políticas nem para estatais? Eu não aguentaria a terceira reunião com a turma política. Acho que a maior parte dos políticos é muito pouco contemporânea, muito defasada. Quando comecei, era o período do “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Como toda a minha geração, não gostava da ditadura. Disse que não faria campanhas de publicidade de governo nem de candidatos. Depois, essa decisão começou a pegar bem, e percebi que aquilo era bom para mim. Deixei de ganhar verbas muito grandes, até de empresas brasileiras que admirava, como a Petrobras e os Correios. Tenho certeza de que, se eu fosse fazer uma campanha política, mesmo de um candidato que eu amasse, iria fazer mal.

Publicado em VEJA de 11 de abril de 2018, edição nº 2577

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO