Frente a frente na foto em preto e branco, dois símbolos da agitação artística e política dos anos 60: John Lennon e Che Guevara, sentados muito próximos e com guitarras no colo, fazem uma improvisada e improvável jam session. O leitor talvez já tenha visto essa imagem, que muito circulou pelas redes sociais há alguns anos. Não está reproduzida nestas páginas por uma razão simples e sólida: é falsa. A figura de Che Guevara foi sobreposta à imagem do guitarrista Wayne “Tex” Gabriel, que tocou com o ex-beatle em sua carreira-solo, nos anos 70. Não, o roqueiro que se valia da música para pregar seu pacifismo ingênuo não era irmão do guerrilheiro que ambicionava espalhar o comunismo na África e na América Latina pela força do fuzil. Em novembro de 1968 — pouco mais de um ano depois de Che ter sido morto em sua fracassada ofensiva na Bolívia —, os Beatles lançavam seu décimo disco de estúdio, o chamado “álbum branco”. Em Revolution, Lennon e McCartney mostravam-se reticentes diante dos ímpetos subversivos daqueles tempos: “Você sabe, nós todos queremos mudar o mundo. (…) Mas quando você fala em destruição / Não conte comigo”. Sim, 1968 foi o ano mais radical de uma década radical, e a cultura naturalmente espelhou esse viés. Porém, nem todos os radicalismos eram iguais.

No Brasil, havia a radicalidade de Geraldo Vandré, que lançava o hino politizado Pra Não Dizer que Não Falei das Flores, e a radicalidade da tropicália, movimento que, com Caetano Veloso e Gilberto Gil à frente, era visto com franca hostilidade pela militância esquerdista. Nos Estados Unidos, havia a radicalidade violenta dos Black Panthers, movimento negro que então agitava as ruas, e a radicalidade “paz e amor” do movimento hippie, em refluxo depois do “verão do amor” de 1967. Na Inglaterra, havia a radicalidade dos Beatles e a dos Rolling Stones. No mesmo ano do “álbum branco”, os Stones, ainda com o doidão radical Brian Jones em sua formação, lançavam Beggars Banquet, disco que trazia a endiabrada Sympathy for the Devil e Street Fighting Man, canção inspirada pelas agitações estudantis nas ruas francesas — a letra fala em “sonolenta Londres”, em insinuado contraste com a Paris de Daniel Cohn-Bendit. Foi o momento mais politizado dos Rolling Stones: a banda oriunda da classe média londrina parecia mais em sintonia com as barricadas do que o quarteto de origem operária de Liverpool. Isso só poderia ter ocorrido em 1968, o ano em que o estudante tomou o lugar do proletário na imaginação revolucionária.

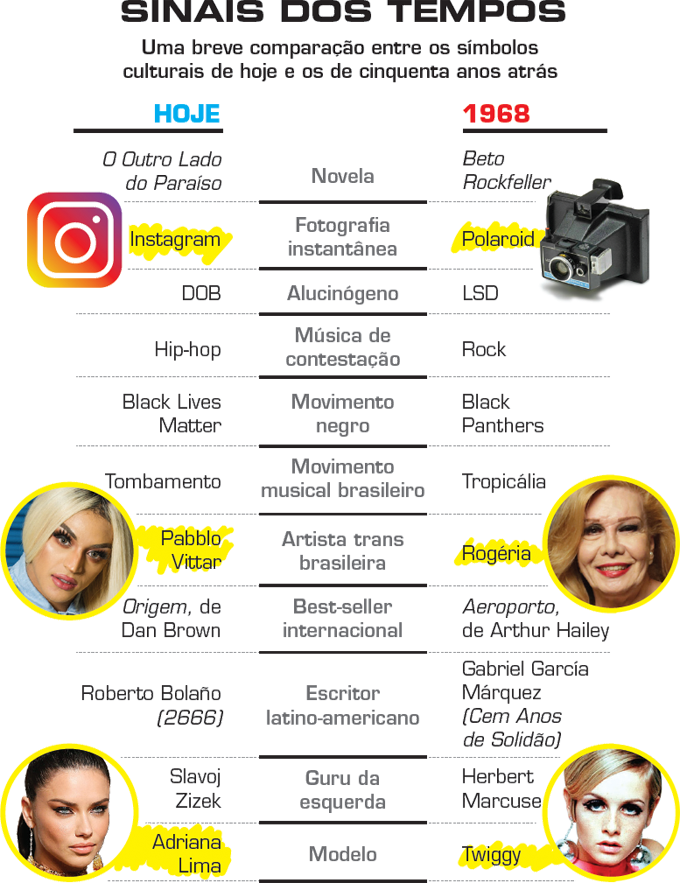

Politicamente mais radical do que qualquer roqueiro inglês, o diretor italiano Pier Paolo Pasolini — que naquele ano lançava Teorema, ataque ácido ao convencionalismo burguês — não tinha simpatia pelo movimento estudantil: em um confronto entre os jovens e a polícia na Itália, o cineasta declarou ter simpatizado mais com os policiais, “que são filhos dos pobres”. No campo do pensamento de esquerda, havia radicalismos de diversos matizes e intensidades, nem todos alinhados às agitações do dia. A associação entre opressão política e repressão sexual do alemão Herbert Marcuse caía bem entre a juventude extremista, a ponto de Eros e Civilização ter se tornado best-seller até no Brasil (aparecia em quarto lugar na lista de mais vendidos publicada na primeira edição de VEJA; o primeiro lugar era o hoje igualmente esquecido Aeroporto, de Arthur Hailey, que depois inspiraria um filme de semelhantes sucesso e esquecimento). Mas seu companheiro de geração Theodor Adorno (1903-1969) caiu em desgraça quando, durante a ocupação da Universidade de Frankfurt, estendeu a mão para cumprimentar um policial.

Nem todo radicalismo era político. O experimentalismo visual de 2001 — Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, nada tinha a dizer sobre o Vietnã. E no meio das escaramuças ideológicas ainda havia amplo espaço para a caretice de canções como Andança, uma das mais ouvidas do ano no Brasil (para nem falar de O Inimitável, disco em que Roberto Carlos começa a se afastar da jovem guarda). Para a MPB, porém, 1968 será sempre o ano do tropicalismo. Tropicália ou Panis et Circensis, o disco-manifesto do movimento, com Caetano, Gil, Tom Zé, Gal Costa, Rogério Duprat e os Mutantes, entre outros, traz a data emblemática de “maio de 1968”. O choque da ousadia estética com o extremismo político se daria no III Festival Internacional da Canção, quando Caetano levou ao palco uma música inspirada em um slogan francês, É Proibido Proibir (leia mais a respeito na pág. 84). A canção, que o próprio Caetano julgava fraca, hoje é pouco lembrada, mas o discurso furibundo com que ele peitou a juventude de esquerda que o vaiou em São Paulo entrou para a história. Aquele público não aceitava as guitarras dos Mutantes nem a performance anárquica do cantor, vestido com roupas de plástico. “Se vocês forem em política como são em estética, estamos feitos”, disse para a multidão. Suprema provocação, Caetano ainda igualou os jovens esquerdistas aos brucutus do Comando de Caça aos Comunistas que meses antes haviam agredido os atores da peça Roda Viva — de Chico Buarque, com direção de José Celso Martinez Corrêa — em São Paulo e Porto Alegre. Ganhou o apoio de Nelson Rodrigues, o reacionário, que em O Globo elogiou a coragem individual de Caetano ao enfrentar os jovens que “cavalgavam as cadeiras e atiravam patadas como rútilos centauros”. Nelson tomou o episódio como pretexto para atacar a cultura jovem então dominante — nas suas palavras, a “jovem obtusidade”. Caetano Veloso então contava 26 anos.

Ponto comum entre o beatle e o revolucionário comunista, entre o cantor baiano e o público que o vaiava: eram todos jovens. “Toda geração vê o mundo como novo. A geração dos anos 60 via o mundo como novo e jovem”, definiu o historiador Tony Judt, um inglês que esteve em Paris no maio de 1968 e não se impressionou com o que viu. O radicalismo político do jovem que lançava paralelepípedos contra a polícia envelheceu e hoje só é cultuado por nostálgicos da revolução que não houve. A arte jovem de 1968 em grande parte ainda soa vibrante. E radical.

Publicado em VEJA de 3 de janeiro de 2018, edição nº 2563

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A dívida bancária de filha e ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega

A dívida bancária de filha e ex-mulher de Carlos Alberto de Nóbrega A gafe de Daiane dos Santos na transmissão de Paris na Globo

A gafe de Daiane dos Santos na transmissão de Paris na Globo Galvão Bueno ‘engole’ Luis Roberto na transmissão da abertura de Paris

Galvão Bueno ‘engole’ Luis Roberto na transmissão da abertura de Paris A diferença gritante da Globo e da Cazé TV na abertura da Olimpíada

A diferença gritante da Globo e da Cazé TV na abertura da Olimpíada Igreja Cristã Maranata prova que a união faz a força

Igreja Cristã Maranata prova que a união faz a força