Quem esteve conectado nas últimas semanas — de olho nos sites de notícias, no Facebook, no WhatsApp — muito dificilmente ficou alheio às alusões variadas ao que seria “um dos maiores eventos deste século”. O frenesi se deve a um fenômeno que tomará os céus dos Estados Unidos entre domingo (20) e segunda-feira (21). Nesse período, ocorrerá um eclipse solar total — quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, deixando-o oculto — que poderá ser observado da Costa Leste à Costa Oeste americana, numa faixa de 100 quilômetros de largura. Com isso, por alguns minutos, cidades inteiras do país ficarão sob um autêntico apagão, e sua população com os olhos voltados para o céu (acompanhe a trajetória no mapa abaixo).

Estima-se que 7,5 milhões de curiosos viajarão a municípios americanos só para apreciar o espetáculo da natureza. A rede de hotéis Marriott informou que a demanda por quartos em dezesseis pontos nos quais será possível ver o show da escuridão já registrou acréscimo de 60%. Em muitas localidades, os preços se multiplicaram, como no auge das temporadas de férias e festas de fim de ano. Ninguém duvida: os “turistas astronômicos” devem inundar estradas e voos — empresas aéreas forneceram pacotes que incluem coquetéis e óculos próprios para ver o evento — em busca de locais para admirar o chamado Grande Eclipse Americano (não, não se trata de uma referência a Donald Trump).

O que o fenômeno desta semana tem de tão especial, em comparação com outros do tipo que já ocorreram ao longo da história? Cientificamente, nada de muito especial. “A única diferença desse eclipse é que ele percorrerá os Estados Unidos, cuja indústria de notícias e de entretenimento se empolgou com o fato”, diz o astrônomo Roberto Dias da Costa, da Universidade de São Paulo (USP). A empolgação é justificada. A última vez em que um eclipse solar total pôde ser observado por lá foi há 38 anos. Em outros locais, como o norte do Brasil e trechos do litoral oeste da África, da Europa e da Rússia, o Sol despontará apenas parcialmente coberto — portanto com menos charme e estardalhaço, mas ainda assim atraente.

O mais recente eclipse solar total e de longa duração (acima de seis minutos) ocorreu em 22 de julho de 2009, quando o fenômeno pôde ser visto em nações do sudoeste da Ásia. Calcula-se que, dentro do período de 5 000 anos, serão presenciados cerca de 12 000 eclipses (parciais ou totais), numa média de dois por ano. No Brasil, o próximo eclipse total, como o de agora, poderá ser observado em 2045. O fenômeno desta semana é o que causou maior burburinho na história moderna. Não só por ocorrer nos céus da maior potência mundial, mas também pela vitrine que ganhou nas redes sociais.

A propósito, na esfera digital, há tanto usuários empolgados quanto temerosos com a notícia. Na segunda categoria, encaixam-se aqueles que acreditam que o fato será um prenúncio do fim do mundo. Entre os primeiros resultados de busca quando se pesquisa “eclipse total” no Google estão textos que garantem que o evento dará início ao Apocalipse bíblico — o que é, naturalmente, uma bobagem. “Assim, ficou difícil achar equipamentos adequados e hospedagem para se preparar para a observação”, afirma o astrofísico brasileiro Renato Dupke, pesquisador da Universidade de Michigan, que viajará para o Estado de Oregon, onde o clima será ideal para ver o céu e testemunhar a Lua tapando o Sol.

A humanidade sempre admirou os eclipses. Civilizações antigas associavam o fenômeno a sinais místicos ou divinos. Na cultura viking, a crença era que dois lobos atravessavam o céu em busca do Sol ou da Lua e, quando conseguiam capturar um deles, caía a escuridão. Entre os incas, originários do Peru, havia temor sempre que ocorria um eclipse lunar (quando a Lua é encoberta pela Terra). Para eles, era a indicação de que uma onça divina teria atacado o satélite terrestre, antes de descer ao nosso planeta para fazer o mesmo. Preocupados com o possível fim do mundo, os incas realizavam, então, rituais que teriam o poder de afastar a gravíssima ameaça. O fascínio pelo fenômeno também mobilizava os poetas da Antiguidade. Na Grécia, Arquíloco (680 a.C.-645 a.C.) referiu-se assim a um eclipse solar: “Não há nada que possa ser jurado impossível, nada mais maravilhoso, desde Zeus, pai dos olímpicos, feito noite a partir do meio-dia, escondendo a luz do brilhante Sol”.

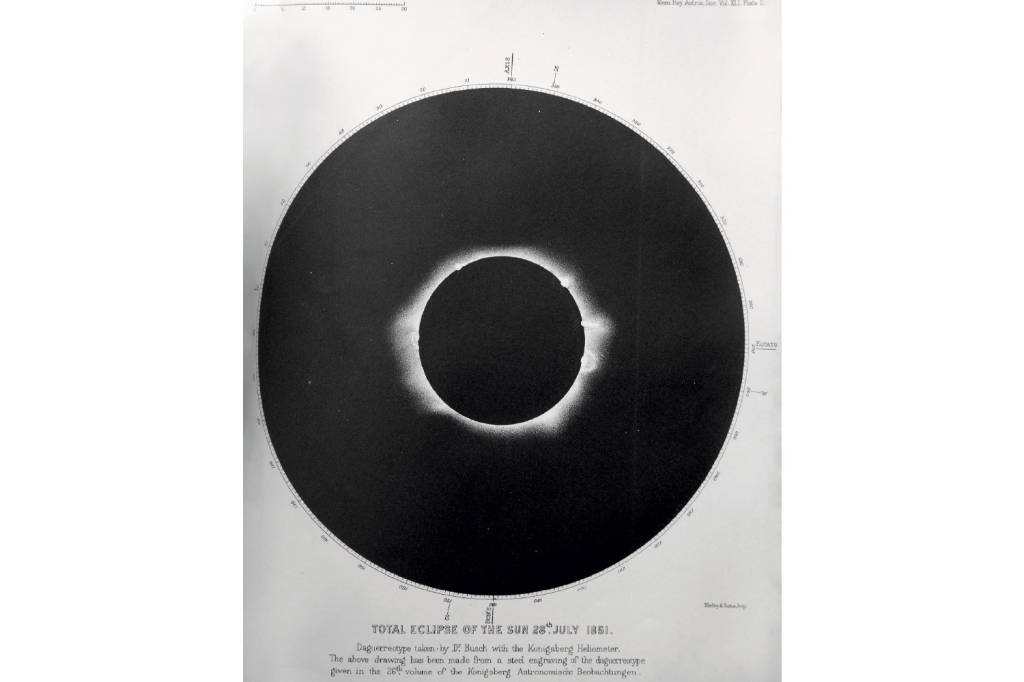

A curiosidade em relação aos eclipses acabou levando os cientistas a registrar esses acontecimentos com grande exatidão ao longo da história. A primeira previsão de eclipse solar comprovada deu-se em 3 de maio de 1375 a.C. O mérito foi dos babilônios.

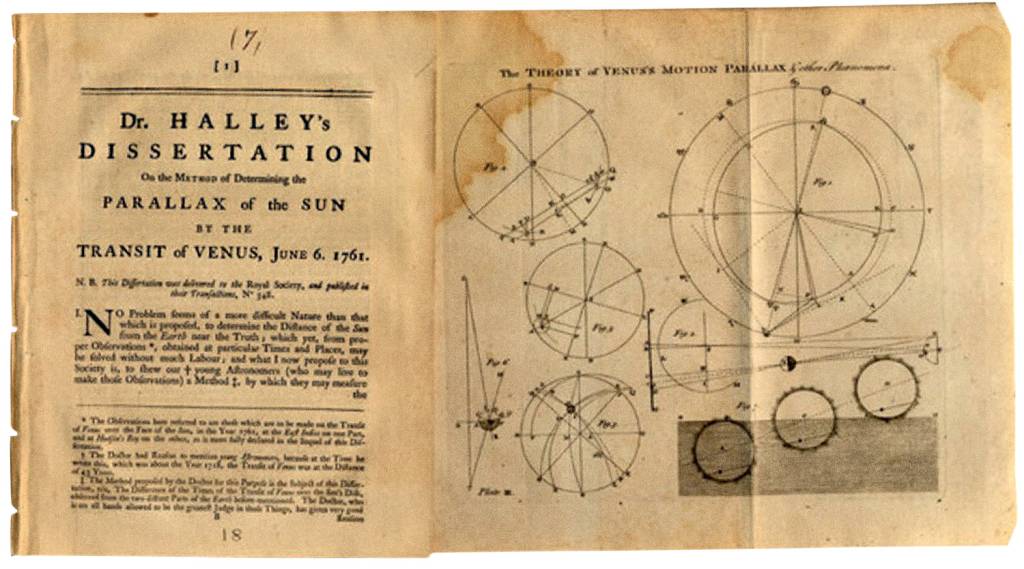

Quando ainda não havia telescópios — e muito menos os satélites especiais com os quais enxergamos áreas longínquas do universo —, a ciência dependia dessas ocorrências para realizar uma série de descobertas. Mais de 2 000 anos atrás, a observação de eclipses levou o grego Anaxágoras (500 a.C.-428 a.C.) a dizer, pelo formato da sombra da Terra sobre a Lua, que nosso planeta era esférico. Um eclipse solar é também uma oportunidade única para ver (sem equipamentos sofisticados) uma área do Sol chamada de “coroa”. Tal região foi identificada no ano de 932 a.C. por um indivíduo desconhecido. Em 1878, o astrônomo francês Pierre Jules Janssen (1824-1907) descreveu-a, pela primeira vez, como sendo constituída de gases quentes e partículas resfriadas. Em 1716, o inglês Edmond Halley (1656-1742) previu a ocorrência de um eclipse atípico, no qual Vênus ficava entre o Sol e a Terra. Isso impulsionou aquela que é considerada a primeira empreitada científica global, na qual pesquisadores percorreram o planeta, em meados do século XVIII, em busca de localidades para observar o evento. Halley estava certo.

Hoje, numa era em que lançamos até sondas para estudar o Sol, a Nasa ainda celebra o eclipse. “É quando temos a oportunidade de observar regiões pouco visíveis da atmosfera solar”, resume o diretor de ciência da agência espacial americana, Alex Young. Na prática, porém, o mesmo poderia ser feito com ferramentas contemporâneas. Por trás dessa aura científica, o real entusiasmo parece ser outro. “A experiência é lúdica, única, um belo show”, resume o astrônomo Roberto Dias da Costa, da USP.

Publicado em VEJA de 23 de agosto de 2017, edição nº 2544

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci

TV Globo cobra fortuna dos herdeiros de Fernando Vanucci Argentina fecha o cerco a condenados pelo 8/1, e direita brasileira se mobiliza

Argentina fecha o cerco a condenados pelo 8/1, e direita brasileira se mobiliza Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil

Por que muitos ainda torcem o nariz para o vinho mais vendido no Brasil Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco

Pela primeira vez na história, cientistas revertem a cegueira com o uso de células-tronco Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça

Podcast de Giovanna Ewbank vira alvo de disputa na Justiça