Não será fácil a relação do presidente eleito com o Congresso. A onda bolsonarista, ao reduzir o tamanho dos partidos mais tradicionais, resultou num aumento do número de legendas com atuação na Câmara e no Senado. De quebra, atingiu em cheio a figura do líder partidário, diminuindo sua importância, antes incontrastável, nas negociações políticas. Ou seja: para formar maioria nas votações, o presidente eleito terá de conversar com mais siglas e mais parlamentares — o que tende a inflacionar o custo da chamada governabilidade. Vitorioso com um discurso de negação da política tradicional, Bolsonaro prometeu que não recorrerá ao fisiologismo, ao loteamento de cargos e à distribuição de benesses a fim de obter apoio no Legislativo. Jura que não será refém do Centrão e dos partidos que protagonizaram o mensalão e o petrolão. “Esqueça o toma lá dá cá. Isso não vai acontecer”, declarou a VEJA o deputado reeleito Onyx Lorenzoni (DEM-RS), já anunciado como futuro ministro-chefe da Casa Civil.

O plano do novo governo é — em vez de negociar com os partidos, como fizeram os últimos presidentes — fechar alianças com bancadas temáticas poderosas, como a ruralista, a da bala e a evangélica. Essas parcerias seriam facilitadas pelo fato de Bolsonaro compartilhar das ideias desses grupos, como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, a redução da maioridade penal e o repúdio ao afrouxamento da legislação sobre o aborto, à demarcação de terras indígenas e ao combate ao desmatamento. Apesar de ter pulverizado o sistema partidário, colocando mais atores à mesa de negociação, a onda bolsonarista fortaleceu a direita radical. É com esse trunfo que conta o presidente eleito. Diz o cientista político Antonio Lavareda: “Imaginava-se no meio da campanha que, se Bolsonaro ganhasse, ele ficaria superdependente dos partidos tradicionais reunidos no Centrão. A nova configuração do Congresso propicia a ele grau de liberdade adicional para fazer transitar sua agenda parlamentar. Dificilmente será o Centrão que dará as cartas no Congresso. A hipótese é que tenhamos um ‘Direitão’ dando as cartas”.

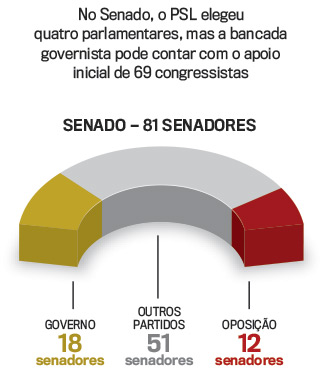

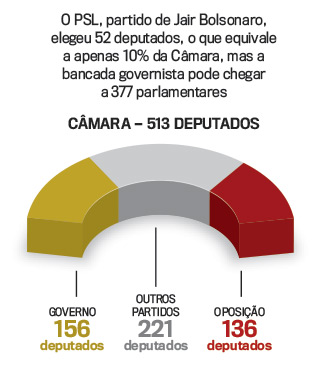

As projeções reforçam essa tese. Consultorias estimam que a direita terá cerca de 320 dos 513 deputados e 65 dos 81 senadores. Desse modo, contará com força suficiente para aprovar mudanças na Constituição, que exigem os votos de 308 deputados e 49 senadores. O problema para Bolsonaro é que os desafios de seu governo não se restringem ao campo do comportamento ou da segurança pública, mas se estendem à seara econômica — e nesta não há grupos temáticos constituídos. Não há bancada da reforma da Previdência, do ajuste fiscal ou da privatização. Existem, pelo contrário, divergências até mesmo dentro das legendas sobre cada um desses pontos. Hábeis negociadores políticos, Fernando Henrique Cardoso e Lula tiveram dificuldades para contorná-las. A tarefa de Bolsonaro deve ser ainda mais hercúlea, já que a capacidade de articulação dele, a julgar pela carreira parlamentar, foi próximo de zero. Em 28 anos na Câmara dos Deputados, apenas dois de seus projetos foram transformados em lei. Um deles, proposto em coautoria com dezesseis colegas, autorizou o uso da fosfoetanolamina sintética, a controversa “pílula do câncer”. O outro concedeu um benefício tributário temporário ao setor de informática. Nada mais.

Outro complicador para Bolsonaro reside no fato de que sua base parlamentar é repleta de novatos, amadores e políticos que, outrora, engrossavam as fileiras do chamado baixo clero, uma denominação que designa os parlamentares sem prestígio e que não participavam das tomadas de decisão. “O governo vai precisar de pilotos experientes no início, e esses pilotos não estarão lá. Há uma quantidade imensa de políticos inexperientes que não vão falar a mesma língua”, afirma o cientista político Alberto Carlos Almeida. Na Câmara, a renovação foi de mais de 50%, a maior desde 1998. O principal beneficiário foi o PSL de Bolsonaro, que elegeu um deputado em 2014 e passará a ter 52 em 2019. Será a segunda maior bancada da Casa, atrás apenas da do PT, com 56. Esses números ainda podem mudar, já que, em razão da entrada em vigor da cláusula de barreira, mais de trinta deputados trocarão de legenda. Quem mais deve crescer com essa migração, de novo, é o PSL, que tende a ficar maior do que o PT.

Responsável pela articulação do novo governo com o Congresso, o futuro ministro Onyx Lorenzoni diz que o presidente eleito não deve interferir na eleição para a presidência da Câmara, em respeito à independência e à harmonia entre os Poderes. Na prática, há conversas em curso para que o deputado Rodrigo Maia seja reeleito para o comando da Casa. Filiado ao mesmo partido de Lorenzoni, o DEM, Maia exerce seu quinto mandato de deputado, tem pontes com setores da esquerda e vivência no cargo, atributos que poderão ser úteis a Bolsonaro, principalmente diante da quantidade de calouros na bancada do PSL. Na semana passada, Maia pavimentou o caminho para essa composição com o novo governo ao defender uma das pautas mais caras ao presidente eleito: a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Maia também disse ter mais sintonia com Bolsonaro do que com o PT em assuntos econômicos. É o canto de sereia. A tendência é que os novatos eleitos pela onda bolsonarista ocupem outros cargos, como a liderança do governo e a presidência de comissões. Por exemplo: com mudança iminente do PRP para o PSL, Bia Kicis, detentora da terceira maior votação na eleição para deputada no Distrito Federal, já cobiça o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais poderosa da Casa.

Antes das eleições de 2018, era remotíssima a chance de um novato liderar os trabalhos de uma comissão de relevo ou ocupar o cargo de líder. Essa realidade não existe mais na Câmara. A explicação é simples: os caciques foram varridos nas urnas — e os seus filhos também. Ficaram sem representantes na Casa os clãs dos emedebistas Eduardo Cunha, Sérgio Cabral e Jorge Picciani, todos condenados por corrupção. No Senado, a situação não é muito diferente. Dos 32 parlamentares que tentaram a reeleição, só oito saíram vitoriosos. Da lista de derrotados fazem parte Eunício Oliveira, o atual presidente do Congresso, Edison Lobão, ex-ministro de Minas e Energia, Valdir Raupp, ex-presidente do MDB, e Romero Jucá, o eterno líder de todos os governos. No PT, entre as derrotas expressivas estão as de Dilma Rousseff e Eduardo Suplicy. Os tucanos registraram dois fracassos: viram excluídos os ex-governadores Beto Richa, do Paraná, e Marconi Perillo, de Goiás. Já o PSL de Bolsonaro, que não tinha representante na Casa, terá quatro senadores. Entre eles, Major Olímpio, de São Paulo, e Flávio Bolsonaro, do Rio, ambos campeões de votos em seus estados.

Por enquanto, a nova configuração das bancadas não foi capaz de implodir a máxima segundo a qual antiguidade é posto no Senado. Por isso, Renan Calheiros (MDB), reeleito por Alagoas, articula-se para conquistar pela quarta vez o cargo de presidente do Congresso. Com discurso de oposição a Bolsonaro durante a campanha, Renan quer unir o PT e o PSDB em torno de sua postulação, sob o argumento de que cabe aos maiores partidos do país, a partir do Senado, atuar como poder moderador e servir de freio a eventuais voluntarismos do presidente eleito. Senadores petistas, como Jaques Wagner e Humberto Costa, tendem a aderir à tese. Tradicionalmente, o presidente eleito envia para o Congresso, logo no início de seu mandato, os projetos mais polêmicos, tentando se aproveitar do apoio obtido nas urnas. É nessa fase de lua de mel que são feitos os esforços para aprovar projetos impopulares. Em 2003, no seu primeiro ano de mandato, Lula conseguiu aprovar pontos de sua reforma previdenciária, apesar de o texto ter enfrentado resistência até de parlamentares do PT. O embate interno, naquela época, resultou até em expurgos.

A agenda legislativa de Bolsonaro permanece uma incógnita — seja porque ele se recusou a participar dos debates no segundo turno, seja porque desautorizou publicamente cada assessor que externou posição sobre o assunto. Superministro da economia, Paulo Guedes, por exemplo, recebeu ordens expressas para sair de cena. Os desencontros entre os dois alimentam dúvidas sobre a real extensão do plano de privatizações da nova gestão, cujos pontos terão de ser analisados pelo Congresso. Assim como os eleitores, deputados e senadores não sabem se negociarão com o Bolsonaro estatizante dos tempos de deputado ou o Bolsonaro que se disse convertido ao liberalismo durante a campanha eleitoral. Seja com qual deles for, uma coisa é certa: com o Congresso pulverizado, o novo presidente, para implementar seus projetos, terá de mostrar que esconde um talento que o fisiologismo costuma encobrir — a habilidade de negociar.

Publicado em VEJA de 31 de outubro de 2018, edição especial nº 2606

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80

O passado criminoso de um dos maiores campeões da música pop dos anos 80 As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô

A Geração Z está trocando o Spotify por uma tecnologia retrô A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’

A data mais esperada pelos fãs de novelas entediados com ‘Mania de Você’ Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina

Banco rebaixa classificação do Brasil e aumenta aposta na Argentina