O ataque feito por drones às maiores refinarias de petróleo do mundo, em Abqaiq, na Arábia Saudita, no sábado 14, turvou a comunidade internacional com a lembrança de dias cruéis de guerra, na década de 90, em que os barris de pólvora, por assim dizer, eram barris de petróleo — o chamado “ouro negro”. O risco de um novo conflito envolvendo dois dos maiores exportadores globais da riqueza, a própria Arábia Saudita e o Irã — de onde, acreditam os Estados Unidos, partiram as naves do bombardeio —, fez disparar a cotação da commodity nas bolsas dos quatro cantos do planeta. Em Londres, onde é comercializado o óleo do tipo Brent, justamente o produzido no golfo “árabe” (para os sauditas), ou “pérsico” (para os iranianos), o valor do barril foi catapultado para 70 dólares, uma alta de 15% — a maior em mais de uma década. Na quarta-feira 18, no entanto, líderes da Arábia Saudita garantiram que a produção de petróleo será normalizada até o fim deste mês, o que aliviou as tensões do mercado. Mas só em parte: está nas mãos de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, e de Ali Khamenei, o aiatolá do Irã, encontrar uma solução que afaste em definitivo uma nova guerra na região — algo que deve ser evitado a todo custo pelo mundo civilizado.

O episódio reforçou um alerta estridente: enquanto não se consegue virar as costas para os combustíveis fósseis, é no mínimo recomendável que se façam investimentos de peso na exploração de petróleo em locais livres de conflitos, de modo a escapar da influência de ditaduras — explícitas ou não — sobre a principal fonte de energia global.

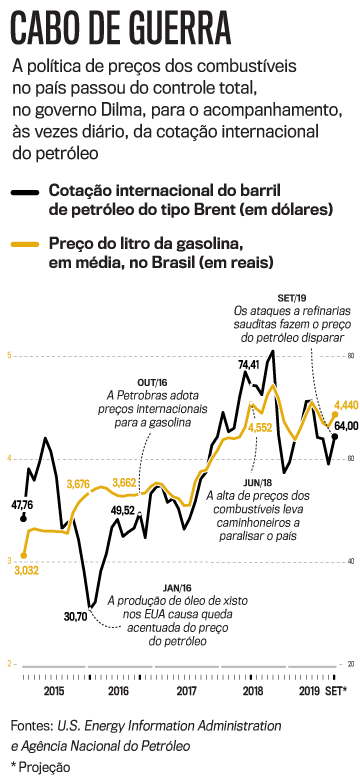

A boa notícia é que o Brasil está pronto para aproveitar essa oportunidade. Não foram raras, porém, as vezes em que os governantes nacionais deixaram a chance passar — especialmente a cleptocracia petista. Diante da ameaça de crise devido aos acontecimentos em Abqaiq, a primeira reação do governo brasileiro foi positiva. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, resolveram esperar a poeira baixar para decidir como repassariam para a gasolina e o diesel a disparada inicial do petróleo. A decisão foi anunciada já na noite da quarta 18: alta de 3,5% para a gasolina e de 4,2% para o diesel.

Parece pouco, mas os poucos dias de represamento dos preços já trouxeram de volta o temor do mercado financeiro de que pudesse estar se desenhando o retorno da ingerência política sobre a Petrobras, traduzida na orientação de não acompanhar a variação da cotação internacional do petróleo na hora de cobrar por ele no Brasil (leia o quadro). Preocupação legítima, ressalte-se, pois a decisão para um lado ou para outro mexe com o futuro de oito refinarias que a estatal deseja vender, imaginando arrecadar 60 bilhões de reais. “Se subir qualquer cheiro de que os preços possam voltar a ser manipulados, não vai aparecer ninguém para fazer negócio”, diz David Zylbersztajn, ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A estratégia do governo, até aqui bem orquestrada, foi muito diferente da canelada dada em abril, quando, após Castello Branco decidir elevar os preços, Bolsonaro determinou a revisão dos cálculos e suspendeu a alta. Líderes caminhoneiros, que paralisaram o país entre maio e junho do ano passado, ameaçaram realizar uma nova greve. Por ora, não haverá pressão da categoria. Entretanto, ela estará atenta à alta do petróleo, que poderá continuar a subir caso as tensões se acirrem no Oriente Médio, e ao comportamento do governo. “O pessoal entende que, se ocorrer aumento, será devido ao atentado. É difícil dizer alguma coisa sobre qual limite vamos suportar — ainda é muito cedo”, afirma Ivair Schmidt, líder do Comando Nacional dos Transportes.

O acerto da condução do processo por parte das autoridades brasileiras deve impulsionar também o interesse pelos leilões de campos de exploração de petróleo, incluindo áreas de pré-sal, que acontecerão entre 10 de outubro e 7 de novembro. Ao todo, 112 bilhões de reais estão em jogo. “O que fica da crise, neste primeiro momento, é a percepção de risco. Isso aumenta a expectativa, que já é boa, para os leilões”, avalia Décio Oddone, atual diretor-geral da ANP. O plano da agência é que o país salte da produção diária de 3 milhões para 7 milhões de barris de petróleo. Nessa estimativa, consta ainda a venda que a Petrobras vem realizando de concessões não exploradas: 180 de 250 estão sendo passadas neste ano para o controle de outras empresas do setor. Essa é a maior transformação da história do setor, com a substituição de um monopólio estatal por uma indústria robusta.

De fato, o setor de óleo e gás sempre foi protegido por governantes populistas, que utilizavam o discurso do “petróleo é nosso” para garantir a influência sobre uma fatia bilionária da economia. Durante os anos de governos petistas, a Petrobras foi vilipendiada, num plano de poder que levou a empresa ao papel de protagonista de um megaescândalo de corrupção e ao posto de maior devedora do planeta.

Oportunidade de virar de vez essa página o Brasil tem. O momento favorece, sim, os investimentos em óleo e gás, o que coloca o país em posição privilegiada. Por outro lado, uma nova guerra no Oriente Médio poderia antecipar uma recessão econômica global (já sinalizada em decorrência da escalada no embate comercial entre EUA e China, do mau desempenho econômico dos países europeus e do Brexit). “No universo do petróleo, o ataque à refinaria de Abqaiq talvez seja equivalente ao 11 de Setembro, e a Arábia Saudita mostrou-se totalmente frágil a isso”, comparou Oddone, da ANP. A resposta americana hoje seria igual à de 2001? Trump tem oscilado: às vezes recua, outras avança, como no anúncio de “sanções adicionais” contra Teerã, que nega envolvimento no bombardeio, reivindicado pelos houthis — grupo rebelde xiita do Iêmen. A decisão americana foi referendada pelos aliados sauditas, que exibiram destroços de um drone iraniano como prova da participação do país dos aiatolás no atentado. Em pleno voo de reeleição, Trump, que deixou de respeitar o acordo nuclear com o Irã, firmado em 2015, avalia se é hora de iniciar um conflito no Golfo. “Uma guerra contra o Irã se tornou o epicentro das preocupações das nações árabes na região”, avalia Tilak Doshi, consultor da multinacional de energia Muse&Stancil.

O mundo viveu três grandes crises do petróleo no último meio século. A primeira delas foi gerada pela Guerra dos Seis Dias, em 1967, e pela Guerra do Yom Kippur, em 1973, em que os árabes sofreram duras derrotas dos israelenses. No contra-ataque, as nações árabes fizeram do petróleo sua arma econômica contra os Estados Unidos e a Europa — apoiadores dos israelenses — ao reduzir a produção da commodity, o que causou aumento severo no preço do barril. O Brasil foi impactado diretamente e, em 1973, no auge da crise, viu ruir o “milagre econômico”. As outras crises se deram em 1979, causada pela Revolução Islâmica iraniana, e em 1990, com a deflagração da Guerra do Golfo, entre EUA e Iraque. Que as imagens dos poços de petróleo incendiados em meio à guerra do Iraque fiquem só na lembrança. Assim como as más decisões do Brasil nesse campo.

Publicado em VEJA de 25 de setembro de 2019, edição nº 2653

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades

As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’

O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’