Algoritmos: a inteligência artificial já chegou – e dominou nossas vidas

Não é mais ficção científica: a IA está entre nós, por meio dos algoritmos que decidem e pensam no lugar dos humanos, trazendo avanços — e riscos imensos

Diariamente, Carlos acorda às 7 horas ao som de Stevie Wonder. “Bom dia, Carlos”, diz Alexa, sua assistente digital, responsável por despertá-lo para, em seguida, lhe falar sobre a previsão do tempo e listar notícias selecionadas para seu “dono”. No café da manhã, ele lê mensagens recebidas no celular, antes de espiar o Twitter, o Facebook e o Instagram, redes sociais que mostram desde análises políticas com as quais ele concorda até memes que o fazem rir. Carlos sai para trabalhar e liga o aplicativo de GPS Waze, que o ajuda a se desviar do trânsito. Ao longo do trajeto, escuta músicas escolhidas pelo Spotify. No fim da tarde, abre o Tinder, puxa papo com pretendentes que surgem como opção na tela, e encontra sugestões de restaurantes no Google Maps para um encontro no fim de semana. De volta ao lar, o rapaz abre uma garrafa de vinho e clica na opção aleatória da Netflix, que lhe exibe um filme-surpresa.

Carlos é um personagem fictício, mas sua rotina regrada pelas facilidades da tecnologia é a realidade de boa parte das pessoas pelo mundo. Provavelmente, em algum grau pelo menos, uma delas é você. No geral, os benefícios trazidos por esses aparatos são mais que bem-vindos. Eles facilitam e agilizam o dia a dia das pessoas ao realizar uma tarefa aparentemente simples, a de tomar decisões. Para tanto, os dispositivos precisam de outra habilidade bem mais complexa: a de prever o que você quer ou precisa. Desempenhar tal missão cabe à ferramenta tecnológica que caiu na boca do povo nos últimos anos — o algoritmo. Fruto mais palpável da tão anunciada inteligência artificial, o algoritmo é alimentado por uma quantidade colossal de informações adquiridas na interação diária com seus usuários. O objetivo é levar a máquina a “pensar” como o ser humano. A ação parece inofensiva, mas vem revelando riscos preocupantes que levantam a questão: e se em vez de pensar como você, o algoritmo faz é você pensar como ele?

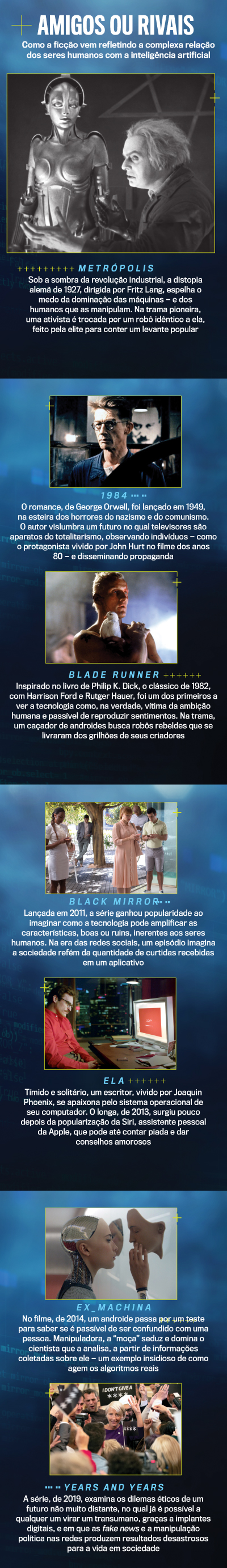

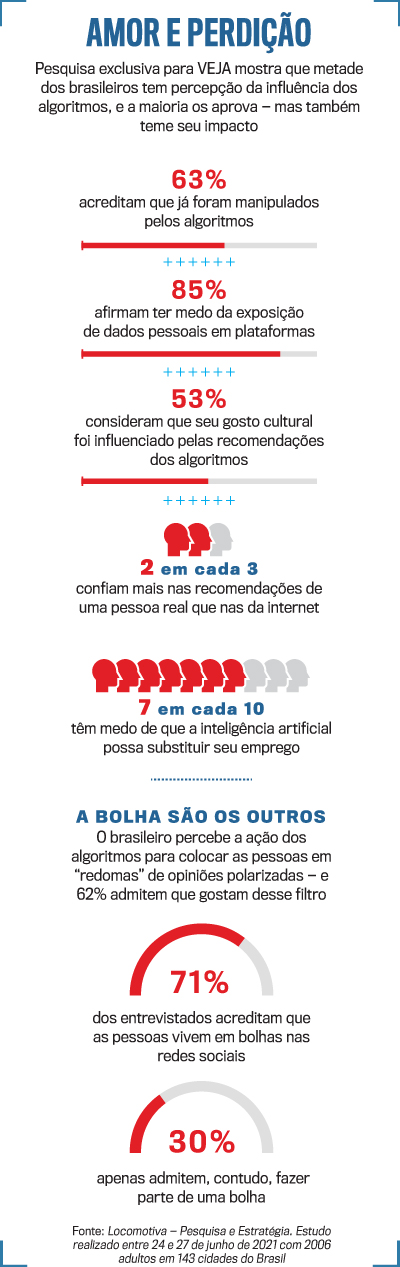

O domínio das máquinas sobre a vida dos seres humanos não é mais uma ficção futurista — e nem se deve esperar que ele venha na forma de robôs e androides ameaçadores. De forma mais sorrateira e insidiosa que aquela imaginada pela literatura e pelo cinema (confira o quadro acima), a inteligência artificial já está entre nós, quebrando inúmeros galhos e trazendo melhorias à vida, da medicina à segurança — mas também nos manipulando, controlando e até colocando as democracias em risco. Os avanços provocam um sentimento misto de maravilhamento e temor, algo quantificado agora no país por uma pesquisa da empresa de dados Locomotiva feita exclusivamente para VEJA. Ela revela que nove em cada dez brasileiros se dizem satisfeitos com as praticidades proporcionadas pelos algoritmos. Uma larga maioria acredita que esses sistemas — na verdade, complexas equações matemáticas capazes de interpretar o comportamento humano — encontram opções melhores do que as que eles escolheriam para tudo. Ao mesmo tempo, 63% afirmam que já se sentiram manipulados por esses códigos imperscrutáveis (leia mais no quadro abaixo). “O brasileiro prefere não ver que é influenciado pelos algoritmos”, analisa Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

O avanço da inteligência artificial e os dilemas éticos que a tecnologia provoca têm sido objetos de debates e estudos. Esse fenômeno ganhou até um neologismo, “algocracia”, ou seja, o governo dos algoritmos, expressão que traduz bem o estado de coisas no mundo atual. O termo foi cunhado por um dos principais especialistas no tema, o irlandês John Danaher, professor de filosofia na ciência da computação. “As pessoas entregaram o controle de sua vida às máquinas”, disse a VEJA o especialista, que há mais de dez anos vem pesquisando sobre tecnologias persuasivas. A soberania é inquestionável: ele constata que os algoritmos conduzem ao menos 50% do dia de um indivíduo hoje (leia a entrevista). Não à toa, o valor de mercado global do setor de inteligência artificial já bate em 327,5 bilhões de dólares. Um estudo recente da Microsoft diz que a economia brasileira pode se beneficiar de um aumento de 7% do PIB até 2030 com a ampla adoção dessas tecnologias.

Datado do século X, o termo matemático “algoritmo” foi aplicado pela primeira vez a uma máquina em 1843, pela cientista inglesa Ada Lovelace. Em seu cerne está uma antiga sanha do homem: a de transferir a inteligência humana para mecanismos não humanos. Do mito grego de Prometeu, titã que cria bonecos de argila e lhes transmite conhecimento, até seu desdobramento no clássico gótico Frankenstein, ou o Prometeu Moderno (1818), da inglesa Mary Shelley, no qual um ser artificial se percebe dotado de intelectualidade, o assombro de serem os únicos indivíduos pensantes na Terra levou os humanos a promoverem inovações que, como alerta a ficção, muitas vezes extrapolam os limites e revelam-se temerárias. O cientista inglês Alan Turing já questionava, em 1950: “As máquinas podem pensar?”. Mais tarde, ele substituiu a palavra pensar por “imitar”. Nascia então o teste batizado de “jogo da imitação”. Nele, um computador reproduziria tão bem o que é um ser humano que poderia se passar por uma pessoa.

A grosso modo, é assim que a inteligência artificial funciona até hoje. Amparados pelo método Machine Learning (aprendizado de máquina, em português), programadores criam códigos que se retroalimentam, cruzando informações de usuários e a realidade social em torno deles. Assim, o algoritmo não só aprende qual o gênero musical favorito de alguém, como nota quais são seus medos e opiniões, criando bolhas nas redes sociais e acentuando, inclusive, a polarização política, terreno fértil para a propagação das fake news. Os benefícios e os perigos advindos da inteligência artificial são grandezas inversamente proporcionais. De aplicativos que instigam o autocuidado a redes elétricas inteligentes que podem reduzir o aquecimento global e programas de diagnósticos na área da saúde, a tecnologia pode ser, ao mesmo tempo, a salvadora e a maior ameaça à civilização.

Exemplo desse perigo ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, nos Estados Unidos, com o intuito de impedir a formalização da vitória de Joe Biden. Os nervos à flor da pele do grupo foram alimentados pela ampla circulação, no Facebook e no Twitter, de ideias antidemocráticas e informações falsas de que as eleições haviam sido fraudadas, bombadas nas redes graças a algoritmos que buscam o maior engajamento possível para trazer lucro às empresas. O ato exigiu uma resposta contundente: Donald Trump foi banido de ambas. Por trás da decisão do Facebook estava o Comitê de Supervisão criado pela companhia em 2019, do qual fazem parte pesquisadores e pensadores de diversos países. O comitê independente, que fiscaliza as ações éticas da empresa de Mark Zuckerberg e ainda decide os parâmetros que definem o que é ou não um discurso de ódio, surgiu na esteira do escândalo da Cambridge Analytica, no qual dados vazados de milhões de usuários foram vendidos para campanhas políticas. Mais que bloquear pela primeira vez na história um presidente americano, o Facebook e o Twitter anunciaram mudanças nos seus algoritmos, prometendo reduzir o alcance de publicações extremistas e equiparar a visibilidade de conteúdo produzido por subgrupos raciais. Ainda que isso represente um avanço, as medidas recebem críticas por serem tímidas e suscitam um debate sobre se o poder de limitar conteúdos, sem uma discussão transparente com toda a sociedade, não aumenta ainda mais o poder nas mãos das chamadas big techs.

Além do claro objetivo de lucrar o máximo possível no ambiente das redes, convém lembrar que os algoritmos gestados no ventre desses gigantes de tecnologia são criados por mãos humanas, algo que vem suscitando uma série de outros dilemas. Exemplo: as máquinas, quem diria, tendem a ser racistas. A razão para esse “desvio de caráter” é que a inteligência artificial não é, de fato, tão inteligente assim: ela só reproduz o que os humanos lhe ensinam. “Há o mito de que a inteligência é algo natural, independente de questões sociais, culturais, históricas e políticas. Logo, a inteligência artificial não é, e está longe de ser, de fato, inteligente”, escreve a pesquisadora de ética da Microsoft Kate Crawford no excelente livro recém-lançado Atlas of AI (ainda sem tradução no Brasil).

Em maio, o Instagram foi acusado de censurar postagens pró-Palestina em meio ao conflito com Israel — um erro de programação que foi corrigido. A rede já havia sido acusada de privilegiar publicações feitas por brancos em detrimento dos negros — o que levou à criação de uma Equipe de Equidade para promover ações de diversidade. Recentemente, veio à luz uma surpreendente análise sobre os serviços de streaming musicais. Ao coletar as indicações feitas para 330 000 usuários, notou-se que só 25% dos artistas recomendados pelo Spotify eram mulheres. O Spotify afirma que tem buscado soluções para dar mais visibilidade a elas e alega, baseado em uma pesquisa que patrocinou, que a indústria musical tem baixa presença feminina (um argumento questionável, para dizer o mínimo). Para a cientista holandesa Christine Bauer, responsável pela pesquisa, um eventual desfalque mercadológico não anula a procura por soluções. “Os algoritmos replicam erros do nosso mundo. Cabe a nós mudarmos isso”, diz.

A busca por transparência e a chance de questionar a ação dos algoritmos são uma antiga bandeira de ativistas da área, que pedem por regulamentações e limites éticos para as empresas de tecnologia. O que era uma queda de braço entre Davi e Golias ganhou reforço de peso em abril deste ano, quando a União Europeia apresentou uma proposta de legislação para definir o uso da inteligência artificial em seus países. O documento divide a tecnologia em três classes: baixo risco, alto risco e inaceitável. As de baixo risco usam algoritmos básicos, como em redes sociais e streaming, e deverão manter às claras seu método de funcionamento. As de risco alto poderão ser implementadas se comprovarem sua segurança e transparência, como sistemas automatizados que selecionam candidatos para vagas de emprego. As de risco inaceitável serão proibidas em todo o território, caso de pontuações sociais estabelecidas por máquinas, como lista de criminosos em potencial. No Brasil, aliás, programas alimentados por denúncias e estatísticas de crimes já apontam locais para patrulhas estratégicas da polícia. O reconhecimento facial também vem sendo testado por aqui para encontrar foragidos em espaços públicos. São usos benignos, é evidente. Mas vale lembrar que é fácil canalizá-los para ações nocivas: a China recorre a sistemas de segurança com reconhecimento facial, guiados por algoritmos, para perseguir dissidentes.

À medida que esse mercado cresce, também aumenta a preocupação do ser humano em ser substituído pelas máquinas. Relatório do Fórum Econômico Mundial mostra que 85 milhões de empregos serão cedidos para a inteligência artificial até 2025. Ao mesmo tempo, porém, estima-se que 97 milhões de vagas serão criadas com seu avanço. Nesse cenário otimista, funções ligadas à tecnologia despontam como promissoras: a busca por especialistas em dados cresceu 42% entre 2019 e início de 2020. Ocupações que exigem sensibilidade humana, como terapeutas e cuidadores, parecem a salvo, mas atividades como telemarketing, serviços gerais e domésticos estão com a corda no pescoço. “As funções rotineiras serão das mais impactadas — o que preocupa, já que constituem uma parcela grande do mercado de trabalho”, alerta o professor Glauco Arbix, do Centro de Inteligência Artificial da USP.

Até Rembrandt se viu perto da fila do desemprego. O mestre holandês (1606-1669) foi analisado minuciosamente por um algoritmo de aprendizagem profunda, com o intuito de completar uma parte perdida de sua obra-prima A Ronda Noturna. O quadro, recortado para caber numa parede em 1710, foi reconstituído pelo programa que, em um dia, decifrou o estilo do pintor. “É como se o computador fosse para a escola de artes”, explica Robert Erdmann, responsável pelo projeto. O resultado é crível, mas não perfeito. “Não somos capazes de duplicar o talento de Rembrandt.” A genialidade, ao menos, ainda não chegou às máquinas — mas é bom não confiar nisso em meio ao advento de um admirável e perturbador mundo novo.

Publicado em VEJA de 7 de julho de 2021, edição nº 2745

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O posicionamento da Band sobre agressão de repórter Lucas Martins

O posicionamento da Band sobre agressão de repórter Lucas Martins Termina casamento de Ricardo Waddington, ex todo poderoso da Globo

Termina casamento de Ricardo Waddington, ex todo poderoso da Globo Ana Maria Braga debocha da mudança no rosto de Anitta

Ana Maria Braga debocha da mudança no rosto de Anitta Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo

Cápsula espacial cai no mar com restos mortais e sementes de cannabis a bordo A demissão de ‘Vale Tudo’ que expõe novos erros de Manuela Dias

A demissão de ‘Vale Tudo’ que expõe novos erros de Manuela Dias