Mulan versus Tenet: dois caminhos opostos para o cinema pós-pandemia

Exemplos da maior encruzilhada da indústria, dois blockbusters deste ano seguem caminhos inversos: Mulan para o streaming, Tenet para a tela grande

Prezada pelos exibidores do mundo todo por seu compromisso ferrenho com a experiência da sala de cinema, há poucas semanas a Disney deixou esses mesmos aliados boaquiabertos com uma decisão inédita. Depois de adiar sucessivas vezes a estreia de Mulan — inicialmente agendada para 27 de março —, o estúdio anunciou que seu épico de 200 milhões de dólares teria novo destino: o sofá de casa. A partir de 4 de setembro, Mulan estará disponível exclusivamente na Disney+ nos Estados Unidos e nos outros países que já têm a plataforma. Os assinantes americanos, que pagam mensalidade de 6,99 dólares, deverão desembolsar outros 29,99 dólares para ver o filme — quantas vezes quiserem, em perpetuidade (leia-se, enquanto vigorar sua assinatura). São tantas as revoluções contidas nessas linhas acima que mal é possível dimensionar suas ramificações — começando pelo reconhecimento implícito de que a evolução da pandemia é ainda volátil demais para planejar retomadas em grande escala (até o fechamento desta edição, não estava definido se Mulan irá para os cinemas no Brasil ou para a Disney+, que chega aqui em 17 de novembro). Trafegando no sentido oposto vem Tenet, a aguardada aventura de espionagem de Christopher Nolan, em cartaz em boa parte da Europa desde a quarta-feira 26 e com estreia nos Estados Unidos marcada para o próximo dia 3 (no Brasil, por enquanto, trabalha-se com a data de 24 de setembro). Como Mulan e tantos outros títulos (veja o quadro na pág. 92), também Tenet amargou adiamento atrás de adiamento. Mas Nolan bateu o pé: um dos poucos cineastas com cacife para influir de forma decisiva no lançamento de seus filmes, ele persuadiu a Warner de que seria uma honra e um bônus levar o público de volta às salas. O mundo da Covid-19 é tão atordoante que permite a dois dos maiores estúdios de Hollywood leituras antagônicas não só do presente, mas do que está por vir. Cada uma a seu modo, ambas são apostas arriscadíssimas. As duas podem dar frutos — ou nenhuma delas.

Nunca o cinema teve diante de si um adversário tão poderoso quanto o novo coronavírus — nem a popularização da TV, o advento do VHS e depois do DVD ou, recentemente, a disseminação do streaming. Desde março o cinema tem levado baque após baque: jamais, em toda a história, seu escoamento havia sido bloqueado. Mas, claro, ele nem pensa em ir a nocaute. Todos os olhos da indústria de entretenimento, portanto, vão estar grudados nos retornos de bilheteria de Tenet. Na bolsa informal de futuros, entretanto, a curiosidade em torno da performance de Mulan é ainda maior.

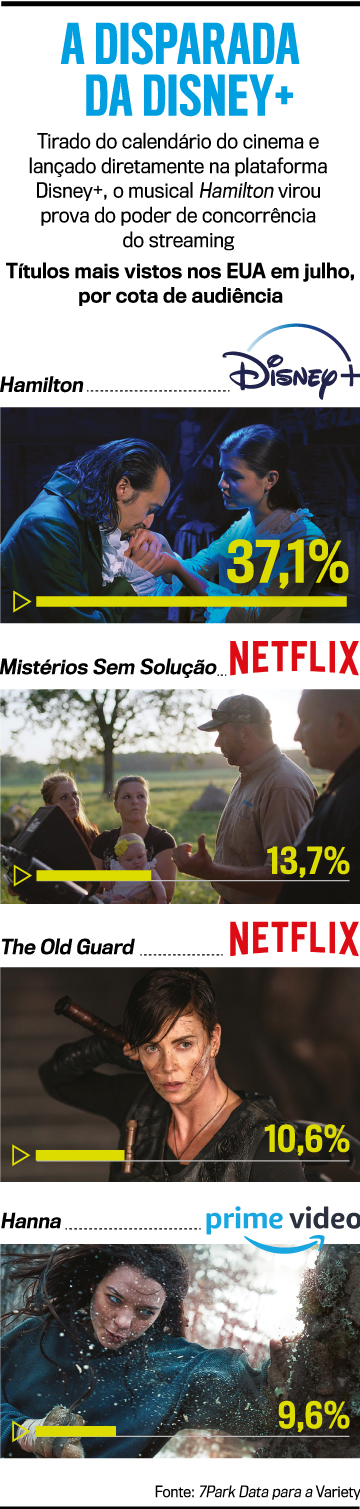

Embora a Disney afirme que sua estratégia para a versão live-action do desenho de 1998 é uma exceção de momento, não há dúvida de que o estúdio está lançando o mais importante balão de ensaio da era do streaming. Mulan é o que se chama no jargão de um tentpole — as superproduções nas quais os estúdios ancoram sua renda anual —, e nunca antes se pulou a exibição em cinema de um tentpole. À primeira vista, também, o preço de 30 dólares (melhor arredondar) é salgado até para a modalidade de premium video on demand, ou PVOD. Mas ele se dilui quando se considera que o preço médio do ingresso nos Estados Unidos anda em 9,16 dólares e que Mulan é o típico programa familiar da Disney, aquele que costuma envolver quatro ingressos (dois adultos, duas crianças), mais alimentação e transporte ou estacionamento. Com a meta de 60 milhões de assinantes atingida quatro anos (sim, quatro anos) antes da previsão, a Disney+ está em situação ótima para conduzir esse experimento. No mês passado, ela realizou a primeira parte dele ao tirar do seu calendário de cinema de 2021 o musical Hamilton, a versão filmada do sucesso da Broadway, e disponibilizá-lo sem custo extra para o assinante. O êxito colhido não tem precedentes: segundo um levantamento (leia o quadro), 37% dos usuários de streaming nos Estados Unidos assistiram à novidade.

+ Compre o livro Mulan, de Rudnick

Essa é a chave da nova e audaciosa jogada. Antes da pandemia, estimava-se que Mulan faria 750 milhões de dólares de bilheteria, 375 milhões dos quais ficariam em lucro líquido para o estúdio. O dinheiro que entra na Disney+, entretanto, é só da Disney; não tem de ser dividido com os exibidores nem com outras plataformas digitais. A campanha de lançamento, também, sai muito mais barata. Na conta dos especialistas, bastariam 14% dos assinantes, ou algo como 8,5 milhões de aluguéis, para Mulan entrar no azul. Se essa meta é próxima ou longínqua, só no decorrer de setembro vai-se saber, uma vez que ainda não há como deduzir até que ponto a onda de desemprego, falências e redução de renda familiar afetou o apetite da plateia por diversão. Mas a Disney, evidentemente, acha que os números estão a seu favor — e não foi errando na conta que ela se alçou ao posto de a mais ágil e inovadora de todas as corporações de entretenimento.

O que se prevê é que, se acertar na matemática de Mulan, ela estará deflagrando uma transformação completa na paisagem. Completa, e sem volta: imagina-se um cenário de retração violenta no número de salas de exibição (há quem calcule que os Estados Unidos perderão 10 000 de suas 40 000 telas), entrincheiramento ainda mais radical dos estúdios na cultura do blockbuster e desvio de todo o restante da produção para o streaming. Também esse setor, já tão veloz e dinâmico, sofrerá uma nova transformação à medida que os estúdios embarcam na ideia da plataforma própria, a exemplo da Disney+ e da recém-lançada HBO Max, da Warner (ou seja, a Netflix tem pela frente concorrência progressivamente acirrada).

Nas últimas semanas, além disso, outro sismo irrompeu, este envolvendo um velho cabo de guerra entre estúdios e exibidores: a chamada “janela”. Hoje em dia, depois de ser muito espremido, anda em noventa dias o intervalo entre a estreia de um filme em sala física e sua migração para o VOD, ou video on demand (nos tempos do videocassete, essa “janela” não raro era de seis meses a um ano). Pois a Universal e a AMC, gigante das salas de cinema, acabam de firmar um acordo para reduzir a “janela” para exíguos dezessete dias. Em troca do período ultra-abreviado, a AMC ficará com parte do que for arrecadado com os aluguéis em streaming. O pacto tirou o chão às outras redes de exibição. A Universal foi o primeiro estúdio a tomar atitudes enérgicas em relação à pandemia: empurrou sem dó os seus tentpoles para o fim deste ano ou para 2021, a fim de evitar o desgaste dos adiamentos e ficar com as melhores datas de estreia. Se os ventos não mudarem, isso significa que seu acordo com a AMC vai abranger títulos tão lucrativos quanto 007— Sem Tempo para Morrer e Velozes & Furiosos 9.

+ Compre o livro The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan’s Quantum Cold War

Neste setembro como nenhum outro, porém, mesmo as hipóteses contraditórias não necessariamente vão se excluir. Partidário do espetáculo monumental na tela grande, o Christopher Nolan da trilogia O Cavaleiro das Trevas e de Interestelar, A Origem e Dunkirk fez de Tenet uma espécie de profissão de fé na forma de entretenimento mais popular e formativa dos últimos 120 anos — a comunhão do público em torno de uma história. O custo de Tenet é o mesmo de Mulan: 200 milhões de dólares investidos na produção (mais, estima-se, 150 milhões de dólares em marketing). Joguem-se em cima desse total mais uns tantos milhões de custo financeiro — dinheiro parado sai caro — e, no cálculo básico, só a partir dos 400 milhões de dólares de bilheteria o filme começará a dar lucro. O primeiro obstáculo nesse caminho é o lançamento em fases ao redor do mundo e mesmo em cada país, que imita nos ultraconectados anos 2020 o modelo aposentado em meados dos anos 1970, quando Tubarão e Star Wars instituíram a cultura do blockbuster. A quarentena dos cinemas persiste em praças cruciais como Nova York e Los Angeles, Brasil e México (o que aumenta o temor de que Tenet se torne alvo de pirataria maciça). O segundo obstáculo é a desistência a priori daquela parcela do público que se arrepia com a ideia de passar duas horas e meia fechada numa sala com dezenas de desconhecidos, muitos dos quais terão feito uso de ônibus ou metrô para se deslocar até ali.

Tudo o que se sabe até aqui sobre o comportamento do novo coronavírus avaliza estes cautelosos: Paulo Lotufo, professor de epidemiologia da USP, lembra que a mobilidade urbana tem sido a maior fonte de contágio em todo o mundo e que o coronavírus se transmite com mais facilidade em interações que envolvem rir, cantar e falar alto. “Eu não irei a uma sala de cinema, teatro ou o que for nos próximos meses ou mesmo anos”, diz Lotufo, com considerável rigor. Fernando Reinach, especialista em biologia molecular, diz que adotará uma dose de cautela semelhante até a pandemia dar sinais claros de arrefecimento, por ter mais de 60 anos e pertencer a grupo de risco. “Além disso, quanto mais tempo se passa perto de uma pessoa que esteja transmitindo o vírus, maior a probabilidade de contraí-lo”, afirma.

Para os que já não se aguentam mais de vontade de ir ao cinema, porém, as sessões de Tenet não se parecerão em nada com a do mundo pré-pandemia. As normas sanitárias variam de país para país (ou mesmo de estado para estado) mas, inclusive no Brasil a ocupação máxima das salas ficará entre 30% e 50%, com assentos intercalados e uso obrigatório de máscara. Tudo aquilo que se associa a uma ida ao cinema — um momento de relaxamento, rodinhas de conversa na entrada e à saída, o consumo distraído de pipoca entre um gole e outro de refrigerante — sai de cena, trocado por corredores de fluxo em um único sentido, marcações de distância no chão, lanterninhas fiscalizando se o freguês já acabou de comer e recolocou a máscara e saída organizada em filas. O ar-condicionado é uma preocupação, mas Paulo Celso Lui, presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado de São Paulo, afirma que não há risco. “Os sistemas de refrigeração das salas são os mesmos utilizados em hospitais, com a troca total do ar interno”, explica.

+ Compre o CD do musical Hamilton, gravado na Broadway

A esperança do estúdio e das cadeias de cinemas para Tenet reside no fato de que, apesar de as novas regras sanitárias diminuírem drasticamente a ocupação, haverá muito mais salas disponíveis para a ficção de Christopher Nolan, e ela reinará quase sozinha durante período bem mais longo que o habitual. Ressuscitados pela pandemia, os drive-ins são mais moda do que solução: existem em pequena quantidade, acomodam um número reduzido de espectadores, custam comparativamente caro e não dão resposta à crise das salas de “tijolo e cimento”, como são designados no jargão os negócios que ocupam imóveis e tratam cara a cara com o freguês — que, ademais, enfrentam uma escalada de custos para implementar as normas de distanciamento e proteção.

Para apostas como Tenet, a China acena com uma luz no fim do túnel. Com um nível alto de confiança na reação das autoridades a novos surtos, os chineses voltaram a prestigiar uma de suas diversões favoritas e, na última semana, deixaram quase 120 milhões de dólares no caixa do épico local The Eight Hundred. O ano de 2020, porém, não permite conclusões fáceis. Ao mesmo tempo que os chineses se acomodavam nas suas poltronas intercaladas, uma enquete divulgada pela Variety sugere que 44% dos americanos preferem esperar até noventa dias para ver em casa um filme como Tenet ou Mulher-Maravilha 1984, contra 27% de pessoas que definitivamente ou provavelmente escolheriam vê-los em um cinema. Se a “janela” for de apenas dezessete dias, como no acordo firmado entre a AMC e a Universal, essa porcentagem cai para 16%. O cinema do mundo em pandemia, enfim, é uma loteria: 2020 pode até terminar com algum vencedor, mas é igualmente possível que a Mega-Sena fique acumulada para 2021.

Com reportagem de Felipe Branco Cruz

Publicado em VEJA de 2 de setembro de 2020, edição nº 2702

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A falta que faz o Ensino Superior aos maiores influenciadores do Brasil

A falta que faz o Ensino Superior aos maiores influenciadores do Brasil A reunião de Moraes com o comandante do Exército sobre a prisão de Bolsonaro

A reunião de Moraes com o comandante do Exército sobre a prisão de Bolsonaro A resposta de Janja para o chanceler alemão que criticou Belém

A resposta de Janja para o chanceler alemão que criticou Belém A revolta de evangélicos contra presente da China ao Brasil na COP30

A revolta de evangélicos contra presente da China ao Brasil na COP30 O esquema de doações de Pix desviadas por repórter da Record

O esquema de doações de Pix desviadas por repórter da Record