Para mim, ele continua sendo o nº 1.

O blog ainda não existia quando Mad Max foi lançado nos cinemas, em maio de 2015, e alguns leitores têm pedido uma resenha do filme – ainda mais agora que o páreo do Oscar de melhor filme parece estar mesmo dividido entre ele e O Regresso.

Bom, já vi o filme de Alejandro Iñárritu, e há muito o que elogiar nele. Mas prossigo firme na opinião de que Mad Max é o melhor candidato. Segue aqui, então, a resenha feita a quente, em maio. E leia também aqui uma longa entrevista com esse cavalheiro que é George Miller, que pôs o despertador para o meio da madrugada para, da Austrália, conversar comigo ao telefone durante uma hora.

Metal pesado

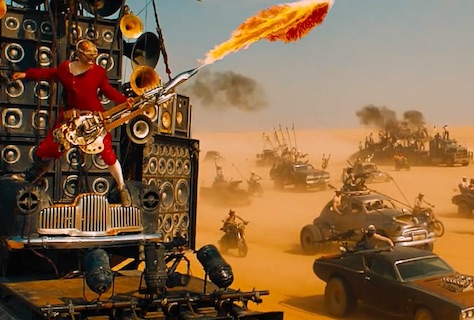

No estrondoso Mad Max: Estrada da Fúria, o diretor australiano George Miller pisa no acelerador para redefinir o que é um filme de ação: uma anarquia meticulosamente coreografada de movimento, deslocamento, velocidade, atrito e colisão.

O negócio é aproveitar para respirar bem fundo e encher os pulmões durante a primeira cena, em que Max Rockatansky, ex-policial e sobrevivente do apocalipse, é visto ainda de costas, mirando o interminável deserto à sua frente: em questão de segundos, o diretor George Miller vai enfiar o pé no acelerador, e daí não vai sobrar mais um instante sequer para recuperar o fôlego, mudar de posição na poltrona ou pensar em outra coisa que não seja a escalada de ação que Miller orquestra com uma agilidade, uma contundência e uma potência impossíveis de descrever. Há 36 anos, esse australiano largou a carreira de médico de pronto-socorro para fundar o filme pós-apocalíptico como o conhecemos hoje: feito por uma ninharia (pouco mais de 300 000 dólares) e estrelado por um então desconhecido de impressionante presença física e olhar atarantado – Mel Gibson –, Mad Max instantaneamente chacoalhou o establishment cinematográfico, e perdura até hoje como um dos filmes mais influentes da história. Miller abandonou os cenários de fim de mundo após as continuações Mad Max 2: a Caçada Continua, de 1981, e Mad Max – Além da Cúpula do Trovão, de 1985: dava como certo que o assunto estava, para ele, encerrado, e foi fazer outras revoluções com os dois Babe – O Porquinho e os dois Happy Feet. Mas, alguns anos atrás, Max voltou a assombrá-lo. O diretor retorna então agora à sua criação original com Mad Max: Estrada da Fúria (Mad Max: Fury Road, Austrália, 2015), já em cartaz no país. É o caso de arriscar uma previsão: nunca mais – de novo – o filme pós-apocalíptico vai ser o mesmo. Com uma energia inesgotável, Miller ao mesmo tempo sedimenta e reinventa tudo o que criou. Na verdade, redefine o que é a ação cinematográfica: uma anarquia meticulosamente coreografada de movimento, deslocamento, velocidade, atrito e colisão que, como observou a revista americana Slant, só pode ser resumida a contento pela categoria muito bem-humorada formulada pelo crítico Stuart Klawans: é “filme para quem quer morrer de tanto cinema”. Klawans bolou essa definição no fim dos anos 90. Mal sabia ele o que ela de fato pode significar.

Assim que Max se vira para a câmera, naquela primeira cena, Estrada da Fúria engata uma perseguição contínua, que se estenderá por três dias (ou duas horas de projeção) virtualmente sem pausa: interpretado por Tom Hardy (o Bane de Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge) com uma força implosiva que quase não fica a dever à de Mel Gibson, Max será capturado pelos War Boys – uma espécie de escória genética que restou da devastação planetária – e levado à Cidadela para servir de banco de sangue a esses rapazes que compõem o exército do tirano Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne, que foi também Toecutter, o vilão-mor do Mad Max original). Ainda mais deformado que seus soldados, Immortan Joe controla a Cidadela por meio da força, do medo que instila e sobretudo da água, que cede ou recusa conforme sua vontade: se a crise do petróleo era o elemento contemporâneo que, na virada dos anos 70 para os 80, Miller usava para desenhar um futuro brutal, aqui ele explora a ideia de um mundo privado de um recurso ainda mais precioso.

Enquanto Max tenta escapar das cavernas da Cidadela, Immortan Joe está despachando um comboio capitaneado por Imperator Furiosa (Charlize Theron, um colosso) para buscar combustível em Vila Gasolina e munição em Cidade da Bala. Mas, a meio caminho, Furiosa desvia da rota: ela está, na verdade, contrabandeando uma carga muito cara a Immortan Joe para um lugar distante, onde essa carga possa viver a salvo. Assim que percebe a traição, Immortan Joe manda suas divisões de guerra atrás de Furiosa; Max vai junto, acorrentado ao para-choque de um tanque e ligado ao war boy Nux (Nicholas Hoult) por uma sonda intravenosa. No correr dos três dias seguintes, Furiosa, Max e Nux vão ora se opor, ora se unir, enquanto as patrulhas que os perseguem crescem em número e cólera.

Em entrevista a VEJA, George Miller disse que, desde o primeiro Mad Max, sua proposição é reduzir a gramática cinematográfica ao que ela tem de mais essencial e também mais universal: tempo e movimento. Mas as revoluções tecnológicas das últimas décadas dão agora a ele a oportunidade de combinar esses elementos com um grau de inovação – e de ferocidade – imprevisto. Estrada da Fúria é ação real protagonizada pelos próprios atores em veículos reais e paisagens verdadeiras – a imensidão do Deserto da Namíbia, para onde a gigantesca máquina da produção teve de se deslocar quando o deserto na Austrália que seria usado como locação floresceu inesperadamente após uma enchente. É também ação de altíssima octanagem, filmada de dentro da cena, junto do caos, e tão palpável e violenta que chega a ser estremecedora. O que há de efeito digital em cena não passa de retoque – por exemplo, para criar o braço amputado de Furiosa ou apagar as rédeas que prendiam os atores aos carros e caminhões, providência necessária para que ninguém terminasse esmagado debaixo das centenas de rodas. A máscara horrenda com que Immortan Joe ao mesmo tempo esconde sua desfiguração e realça seu terror, as cicatrizes e pústulas dos War Boys, as deformidades repulsivas dos tiranos de Vila Gasolina e Cidade da Bala, que se juntam com suas hordas à perseguição – nada é computação gráfica, tudo é prótese, maquiagem e expressão corporal, para acentuar o pesadelo e a anomalia desse mundo até quase o intolerável.

Aqui é o caso de dizer que Miller, de 70 anos, é uma pessoa de gentileza e serenidade extraordinárias, que se expressa com circunspecção e delicadeza – não é o que se imaginaria, portanto, do criador de um universo cruel como o de Mad Max. (Para efeito de ilustração, no último festival Comic-Con ele ficou tão aturdido e magoado com um comentário maldoso sobre Mel Gibson que perdeu o fio da meada e quase não conseguiu retomar a entrevista que estava dando.) De certa forma, porém, Miller é o criador, mas não o pai, desse universo: é o cronista de um futuro possível, ainda que muito extremo, nascido diretamente do presente. Do que o presente tem de ruim, sem dúvida: a manipulação da escassez de água por interesses espúrios, a selvageria das relações humanas, o tráfico sexual, a exploração em condições escravagistas de populações desfavorecidas, as distorções da obsessão genética deste tempo – todos esses tópicos estão fartamente representados em Estrada da Fúria, e com inquietação ainda maior do que a que animou o trabalho de Miller até aqui. A ótica de Miller, porém, é contemporânea no melhor sentido da palavra: está no seu respeito genuíno pela inocência e generosidade de Nux, pelo estoicismo de Max, pela obstinação e integridade de Furiosa. Está sobretudo aí, na preponderância que Furiosa assume na trama. Ela é o motor; Max é só as rodas. Assim, além de revisitar, reinventar e redefinir o filme de ação, Miller ao final o eviscera: em Estrada da Fúria, o desgoverno é masculino, e a nova ordem, feminina.

Isabela Boscov

Publicado originalmente na revista VEJA no dia 20/05/2015

Continua após a publicidade

Republicado sob autorização de Abril Comunicações S.A

© Abril Comunicações S.A., 2015

Trailers

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades

As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’

O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’