Como ‘Ainda Estou Aqui’ ilumina a dor das famílias vítimas da ditadura

As trágicas memórias da família Paiva ajudaram Walter Salles a produzir um dos melhores filmes nacionais dos últimos tempos e candidato do país ao Oscar

Aos 14 anos, o hoje aclamado diretor Walter Salles era um dos muitos frequentadores da casa da família Paiva, uma residência acolhedora e espaçosa à beira-mar no Leblon, Rio de Janeiro. Nela, o casal Rubens e Eunice e seus cinco filhos gostavam de receber amigos, em um constante entra e sai. Foi com surpresa que Salles e outros conhecidos se depararam, de um dia para o outro, com a casa toda fechada. “Minha melhor amiga disse que algo grave tinha acontecido, mas demoramos para entender a imensidão da perda”, diz Salles. A rotina idílica da família foi interrompida em 20 de janeiro de 1971, quando agentes militares entraram armados na casa e escoltaram Rubens, engenheiro e ex-deputado, para o DOI-Codi da Tijuca, onde opositores políticos da ditadura foram torturados e assassinados. Quatro homens ficaram na casa, jantaram por ali, e, no dia seguinte, Eunice e a filha Eliana, então com 15 anos, também foram levadas para prestar depoimento: a garota passou 24 horas detida e Eunice foi liberada doze dias depois. Rubens, como se sabe, nunca mais voltou.

O medo manteve a casa fechada: Eunice e os filhos eram vigiados, e os amigos se afastaram com receio de ser atrelados a “terroristas” — termo dado aos inimigos do regime. Passados mais de cinquenta anos, enfim, a residência dos Paiva reabriu suas portas: no filme Ainda Estou Aqui (Brasil, 2024), que estreia nos cinemas no próximo dia 7, Walter Salles recupera suas memórias da adolescência em paralelo com as lembranças descritas no livro de mesmo nome, de Marcelo Rubens Paiva, único filho homem da família. “Waltinho nos proporcionou uma viagem ao passado”, afirma o escritor de 65 anos, referindo-se à casa recriada em um imóvel na Urca — a residência original não existe mais. A mesma fidelidade é espelhada nos atores Fernanda Torres e Selton Mello, na pele de Eunice e Rubens. “Deu vontade de chamar a Fernanda de ‘mamãe’”, afirmou, bem-humorada, Vera, 71, a filha mais velha. “A Eunice tinha um sorriso irremovível. Me tornei uma atriz melhor depois de interpretá-la”, conta Fernanda. Narrada pelo ponto de vista da mãe, a trama usa o fatídico evento para dividir entre antes e depois a trajetória de uma família jovem e sem ligações com a luta armada (o deputado teria sido preso sob a suspeita de intermediar cartas clandestinas de perseguidos políticos). O clã teve de carregar para sempre as chagas daqueles que perdem um membro importante — e sem direito a um velório.

A tragédia dos Paiva se tornou um exemplo emblemático da truculência e da arbitrariedade do regime. Mesmo com toda a atenção recebida, o caso acabou abafado pela burocracia e por intrigas políticas, sem respostas definitivas: até hoje, não se sabe com certeza o que foi feito do corpo do deputado, nem quem o matou. Em 2014, fruto da Comissão da Verdade, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia contra cinco agentes públicos por crimes como homicídio doloso, ocultação de cadáver, associação criminosa armada e fraude processual no caso — quando Rubens Paiva desapareceu, os militares divulgaram que ele havia fugido. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do MPF, tornando os acusados réus, mas a defesa recorreu e o processo foi ao STF. E andou pouco desde então.

Ainda Estou Aqui chega ao grande público em um momento de retomada dos trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, após quase dois anos de interrupção. No governo de Jair Bolsonaro, o colegiado, criado em 1995, foi encerrado com um relatório assinado pelo então presidente, argumentando-se que não haveria mais o que fazer. Lula, por sua vez, demorou dezoito meses para efetivar a recriação da comissão, uma de suas promessas na última campanha à Presidência. “Existe uma política de esquecimento, de silenciamento. Isso é perverso demais para familiares vítimas do regime”, afirma a socióloga Joana D’arc Fernandes Ferraz, parte do grupo Tortura Nunca Mais do Rio. Herdado do período de repressão, o silenciamento se impôs como regra: pessoas torturadas e seus familiares passaram décadas sem falar no assunto.

Eunice, mesmo depois de receber de uma fonte confiável a notícia de que o marido estaria morto, nunca disse isso aos filhos com todas as letras, nem se permitiu chorar diante deles. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso assinou a Lei nº 9140, reconhecendo como mortas pessoas detidas pela ditadura e dadas como desaparecidas — ato essencial para que a família Paiva, entre outras, pudesse lidar com burocracias como pedidos de pensão e a finalização de inventários. Enfim, com o atestado de óbito em mãos e a confirmação oficial da viuvez, Eunice sorriu para fotógrafos da imprensa, mas se desmanchou aos berros em casa, dando vazão a mais de duas décadas de sofrimento reprimido. “Falar sobre o que aconteceu era um tabu na minha casa”, conta Marcelo.

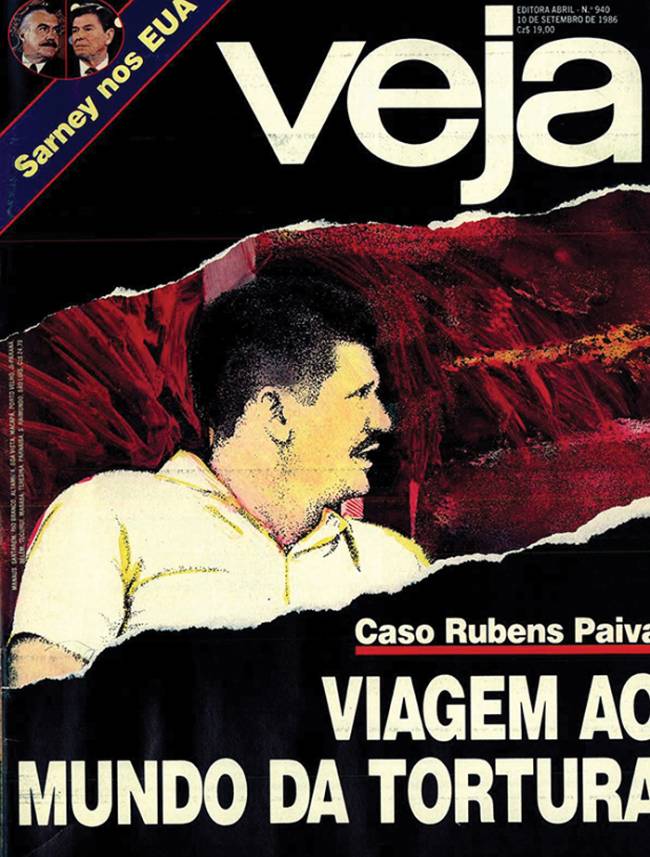

Por causa do filme, os irmãos passaram a se abrir sobre suas memórias e sentimentos, numa espécie de terapia involuntária — sintomas como ansiedade, depressão e até negação se tornaram parte da vida dos Paiva. “Muitos familiares não se reconhecem como vítimas, pois acham que só os pais, mortos ou torturados, podem carregar esse rótulo”, afirma Tatiana Merlino, organizadora do livro Infância Roubada, sobre os órfãos da ditadura. Quando assistiu ao filme pela primeira vez, em um monitor em sua casa, Vera precisou sair da sala quando Eunice é presa. “Me pegou de um jeito ruim”, conta. Ao saber que não havia cenas explícitas de violência — um pedido de Marcelo com o qual Salles prontamente concordou —, ela viu com menos receio o longa no Festival de Veneza, em agosto, ao lado do irmão e das caçulas, a empresária Ana Lúcia, 67 anos, e a psicóloga Maria Beatriz, 64; a jornalista Eliana, 69, que foi detida com a mãe, assistiu ao filme pela primeira vez em Londres. Ao relembrar sua passagem pelo DOI-Codi, ela se mostra impassível: “Eu segui adiante. Pois o que veio depois, a morte do meu pai, foi muito pior”. A confirmação definitiva, com uma testemunha, de que Rubens fora assassinado após ser torturado se deu com uma matéria de capa de VEJA, em 1986, retratada no filme. A reportagem trazia o depoimento do médico Amílcar Lobo, que atuava como um “medidor” dos limites do quanto uma pessoa poderia ser torturada na ditadura.

Rubens é uma das 434 pessoas reconhecidas como mortas por ação do Estado no relatório final da Comissão da Verdade. O número, porém, é ínfimo perto do que se estima. Um estudo recente organizado pelo ex-deputado federal Gilney Viana aponta que 1 654 pessoas — sendo 52 delas crianças — morreram ou desapareceram em regiões do interior do país durante a ditadura. “Existem cerca de 80 000 requerimentos com o governo e não há um banco de dados concretos sobre quantas pessoas foram atingidas”, afirma Viana, que continua a levantar esse inventário. Além disso, a comissão de mortos e desaparecidos tem um longo trabalho de identificação de ossadas já encontradas, como as da Vala de Perus e da Guerrilha do Araguaia. “É um trabalho inconcluso na medida em que as Forças Armadas ainda não abriram seus arquivos”, diz o procurador Marlon Weichert, coordenador do Grupo de Trabalho Memória e Verdade do MPF. São inúmeras perguntas ainda sem resposta, incluindo as da família Paiva. “Eu gostaria, sim, de saber o que aconteceu com o corpo do meu pai”, diz Ana Lúcia.

Enquanto as autoridades ainda devem muito com relação à memória daquele doloroso período, o cinema nacional nunca deixou a ditadura ser esquecida. Ainda Estou Aqui faz parte dessa tradição. “Sem ações efetivas do Estado, precisamos de pessoas como a família Paiva e de cineastas para contar nossas histórias”, afirma Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, também morto sob tortura. A expectativa é de que o filme e sua repercussão internacional ajudem a movimentar burocracias. “Já há comentários de que ele vai provocar o andamento de alguns processos”, diz o advogado Rodrigo Roca, responsável pela defesa de vários militares. Todas as ações, em diversas instâncias, até hoje esbarram na lei de 1979, que anistiou militantes políticos e agentes da ditadura, muitos já mortos. “O importante não é só responsabilizar a pessoa do passado, mas dizer que o país não compactua com a impunidade”, ressalta Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Está coberta de razão. Histórias trágicas como a da família Paiva estão longe de ser um assunto encerrado.

Com reportagem de Amanda Capuano e Kelly Miyashiro

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira no INSS

Lula caiu na própria armadilha no caso da roubalheira no INSS ‘Entrou papa e saiu cardeal’: por que Pietro Parolin não foi escolhido no conclave

‘Entrou papa e saiu cardeal’: por que Pietro Parolin não foi escolhido no conclave Como a TV Globo silenciou quem mais poderia detonar ‘Vale Tudo’

Como a TV Globo silenciou quem mais poderia detonar ‘Vale Tudo’ Itália concederá cidadania e passaporte europeu a pessoas com sobrenomes característicos: veja lista

Itália concederá cidadania e passaporte europeu a pessoas com sobrenomes característicos: veja lista Reclamação de padre Fábio de Mello provoca demissão de atendente

Reclamação de padre Fábio de Mello provoca demissão de atendente