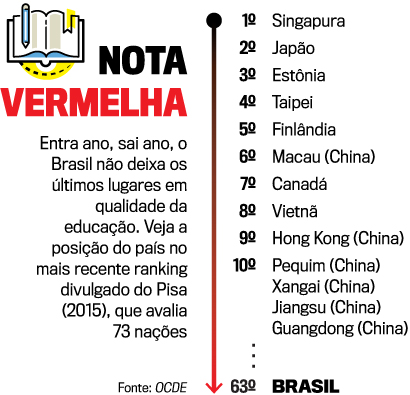

Para saber em que pé está a educação brasileira na comparação com a do resto do mundo, o jeito mais confiável e abrangente é examinar o Pisa — exame internacional realizado de três em três anos sob o comando da OCDE, a organização das nações mais desenvolvidas, com estudantes de 15 anos de setenta países. Ao situar as nações na corrida global pela excelência na educação, o teste cutuca o Brasil a cada nova edição, enfatizando, com uma coleção de números, que ainda falta muito chão para o país alcançar os melhores. Por enquanto, seguimos firmemente no pelotão de trás. De acordo com o último resultado divulgado, o da prova de 2015, os brasileiros amargaram o 59º lugar em leitura, o 63º em ciências e o 66º em matemática. No cenário geral, contabilizadas todas as notas, o Brasil ficou na 63ª colocação do ranking, liderado por Singapura, Japão e Estônia, nessa ordem.

Pode-se até lançar a hipótese de que o desempenho nacional é tão ruim porque mistura escolas públicas e particulares. Assim, a banda do ensino de qualidade, encabeçada pelos bons colégios privados, ficaria diluída na média, puxada para baixo pelas redes estaduais e municipais. Essa ideia, contudo, não resiste ao implacável termômetro da OCDE. Ele mostra claramente que mesmo os melhores alunos do Brasil patinam na prova. Para se ter uma ideia, a turma dos 20% com mais alto desempenho daqui tem notas equivalentes às do grupo dos 20% piores estudantes da China.

Fosse uma derrapada momentânea, um revés isolado, isso não faria soar o alarme, mas é justamente a constância nesse patamar tão baixo que torna a situação inaceitável. Muitas iniciativas bem-intencionadas para chacoalhar o cenário foram tomadas, sem, no entanto, produzir efeito duradouro — seja porque miraram o alvo errado, seja porque o governante da vez quis reinventar a roda e pôr abaixo o que o antecessor havia construído. Sendo a busca por uma boa educação um projeto de longo prazo, que traz frutos visíveis uma, duas gerações à frente, o usual troca-troca de políticas para a sala de aula reduz as chances de sucesso. “O problema da descontinuidade sempre foi um obstáculo na educação do país”, afirma Camila Pereira, diretora de educação da Fundação Lemann.

Neste momento, o Brasil está dando um passo decisivo para tentar deixar a zona das notas vermelhas: depois de processo árduo, que incluiu vários crivos e instâncias, o Ministério da Educação divulgou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a primeira iniciativa do país de organizar quando e com que densidade os estudantes devem aprender os conteúdos, conceitos e habilidades, ano a ano. Homologada em dezembro passado, a Base contemplará do ensino infantil ao fim do ciclo fundamental a partir de 2019. O plano é englobar o ensino médio logo depois.

Todos os países que vão bem na sala de aula têm uma base, um currículo em que se apoiar. Este funciona como um roteiro para o professor, que assim pode se situar em relação às metas a cumprir. Para os pais, é também uma bússola vital, uma vez que eles passam a saber o que esperar das etapas escolares. Isso é básico, mas é um ótimo começo. Falta agora pôr essa teoria em prática, algo que vai depender de como as redes públicas, que fazem a gestão das escolas municipais e estaduais, vão implantar seus currículos à luz do que prevê a Base. A adaptação à novidade exigirá uma reviravolta: o material didático e as avaliações serão diferentes e os professores, treinados para lidar com as novas diretrizes. Ex-secretária municipal de Educação do Rio, Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas, concorda com o rumo, porém faz um alerta sobre o andamento das mudanças: “O ritmo ainda está lento”.

A Base Nacional Comum Curricular tem no ensino médio sua faceta mais revolucionária, já que pressupõe uma sacolejada no modelo existente. Atualmente, o Brasil bate recorde em número de disciplinas — treze — e na minúcia com que são ensinadas. À primeira vista, isso soa como uma vantagem, mas os resultados dos alunos brasileiros mostram exatamente o contrário: em meio à quantidade colossal de conteúdo, o estudante acaba assimilando quase nada de cada matéria, conhecimento superficial que logo se dissipa na memória. Ainda nos anos 1950, o americano Richard Feynman, que na década seguinte ganharia o Prêmio Nobel de Física, observava o fenômeno de um ponto de vista estrangeiro. Feynman nunca vira em nenhum outro país jovens apresentados a tamanha gama de saberes mas que, na realidade, sabiam tão pouco. Eles eram bons de memorizar; o que lhes faltava era entender os conceitos. Passado mais de meio século da certeira observação do Nobel, a situação não mudou.

O fracasso do modelo enciclopédico, que vem sendo pouco a pouco aposentado em todo o planeta, permanece como a grande marca do ensino médio brasileiro. Sua ineficácia pode ser medida de várias maneiras — uma delas é a debandada de jovens da escola. De cada 100 estudantes que ingressam no ciclo médio, apenas sessenta chegam ao fim do curso. O destino dos que não pegam o canudo é muitas vezes perverso: sem estudo e com a necessidade de enfrentar um mercado de vagas restritas, eles inflam todo ano a turma conhecida como nem-nem (nem estuda nem trabalha). Há 11 milhões de jovens brasileiros nessa condição.

A reforma proposta pelo Ministério da Educação para o ensino médio, que deve entrar em vigor a partir de 2020, acompanha os ventos estrangeiros ao abrir, dentro da escola, caminhos para diferentes tipos de aluno. Um estudante que tenha pendor para matérias na área de exatas, por exemplo, poderá aprofundar-se nelas no colégio e ater-se menos àquelas que não lhe despertam tanto interesse. A nova fórmula prevê também uma trilha que outras nações oferecem a seus alunos com sucesso — a do ensino técnico. As escolhas individuais não vão eliminar a obrigatoriedade de os estudantes cumprirem, em uma parcela do tempo, um ciclo básico igual para todos. Será uma sacudida tão grande que só a prática mesmo vai mostrar como as mudanças se acomodarão à realidade. O Enem, evidentemente, terá de se adaptar aos novos tempos, uma vez que vai avaliar outro modelo de ensino. “A reforma caminha na direção certa: rompe com a fórmula tradicional e está alinhada com a agenda da OCDE. Entretanto, sempre poderá ser aperfeiçoada”, explica Maria Helena Guimarães, ex-secretária executiva do Ministério da Educação.

Ao Brasil, cabe agora uma tarefa complexa: fazer duas lições de casa ao mesmo tempo. A primeira é executar, com décadas de atraso em relação a outros países, o básico benfeito — o que só será possível com professores verdadeiramente preparados e estimulados para lidar com as asperezas da sala de aula. A outra é buscar uma escola mais em sintonia com gerações que já nascem conectadas, têm os próprios anseios e precisam ser capacitadas a pensar um mundo em constante transformação. “Todas as nações estão deixando o modelo convencional de ensino”, pontua Anna Penido, do Instituto Inspirare. Há, como mostrará a reportagem a seguir, muitas projeções sobre o futuro do ensino. O Brasil precisa livrar-se de suas notas vermelhas se quiser ser aprovado.

Publicado em VEJA de 29 de agosto de 2018, edição nº 2597

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento

Após PF ter recuperado dados apagados de equipamentos eletrônicos, Mauro Cid é convocado para novo depoimento Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll

Quarenta anos da maior e mais divertida farsa da história do rock’n’roll As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF

As dívidas do homem que explodiu bombas na frente do STF As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades

As três atividades econômicas do PCC que mais preocupam as autoridades O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’

O novo desafio de Paloma Duarte após o arrasa-quarteirão ‘Pedaço de Mim’