Os 10 fazendeiros que mais desmataram a Amazônia nos últimos meses

Levantamento de VEJA tem como base as multas aplicadas entre agosto de 2019 e julho de 2020; só 3% das infrações emitidas pelo Ibama são cobradas

Na jornada com destino a Paranatinga, município localizado ao leste de Mato Grosso e a 376 quilômetros da capital, Cuiabá, a Rodovia MT-251 se transforma num sinuoso caminho por meio de pastos, plantações e vegetação seca. Com 22 000 habitantes, o vilarejo não parece diferir muito de tantos outros lugares pacatos do interior do Brasil com economia voltada para a vida no campo. As aparências enganam. A cidade é terra de fazendeiros criminosos, onde forasteiros são recebidos por seguranças armados com espingarda de cano longo, e vem ocupando de forma quase silenciosa o topo de um ranking pouco honroso: é hoje um dos epicentros da destruição da Amazônia. Fundada em 1964 por caçadores de diamante, Paranatinga atrai atualmente outro tipo de negócio, como deixa claro a cabeça de boi que ostenta o centro do seu brasão oficial. A completa ausência de fiscalização e a certeza da impunidade permitem ali que um único agropecuarista converta em pasto uma área onde havia milhares de árvores sem correr o risco de ir para a cadeia.

Na entrada de Santiago do Norte, um distrito de Paranatinga que cresce em meio ao que um dia já foi floresta, um outdoor com a imagem de Jair Bolsonaro dá as boas-vindas à “nova fronteira agrícola do Mato Grosso”. A estrada de terra rumo a Santiago tem um trânsito de caminhoneiros que se arriscam diariamente transportando grãos, gado e madeira irregular. São necessárias cinco horas sacolejando dentro do carro em uma rota repleta de árvores queimadas para chegar à porteira da Fazenda Cristo Rei, pertencente ao agropecuarista Edio Nogueira e que está a 18,5 quilômetros do limite com o Parque Nacional do Xingu. Ela é a propriedade campeã de desmatamento da Amazônia. Seu dono está sendo processado por ter ceifado quase 24 000 hectares de mata nativa, o equivalente a 22 000 campos de futebol. A imagem aérea da fazenda feita pelo drone da equipe de VEJA e que ilustra a abertura desta reportagem dá uma ideia do tamanho do estrago. Pela “obra”, o dono do pedaço recebeu em março uma multa recorde de 50 milhões de reais.

Pelo triste histórico da justiça ambiental do Brasil, dificilmente vai pagar um centavo. Lentidão da burocracia e recursos quase infindáveis empurram por anos as discussões, até a prescrição dos crimes. Resultado: só 3% das infrações emitidas pelo Ibama no país são efetivamente cobradas.

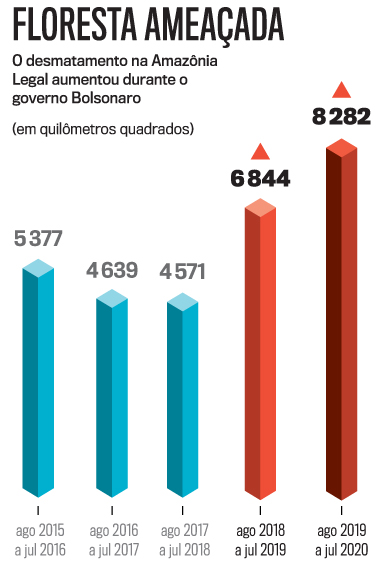

Enquanto os números retumbantes de destruição da Amazônia produzem um justo alarde no Brasil e no exterior, o nome dos responsáveis por essa catástrofe raramente vem à luz. Para identificá-los, a reportagem de VEJA realizou um trabalho exclusivo criando o ranking dos dez maiores desmatadores com base nas maiores multas aplicadas por uma única infração do tipo entre agosto de 2019 e julho de 2020, período em que é medida a devastação anual do país pelo Prodes, projeto de monitoramento por satélites criado em 1988. As multas homologadas pelo Ibama podem abranger infrações ambientais de anos anteriores. O caso da Cristo Rei foi flagrado pelos agentes em 2018. Ela está situada numa área reivindicada na Justiça pela etnia indígena Ikpeng, que foi deslocada de lá pelos irmãos Villas Boas na época da criação do Parque do Xingu. A fazenda pertence à Agropecuária Rio da Areia, de propriedade de Nogueira, e que em seu site diz atender alguns dos maiores frigoríficos do país, como a JBS, a Marfrig e a Minerva — todas empresas que possuem selos de sustentabilidade e de respeito à preservação da Amazônia.

É esse tipo de confusão que vem estraçalhando a imagem do país lá fora e pode provocar fuga de capitais e suspensão de novos investimentos. Procuradas por VEJA, as companhias negaram comprar hoje gado da propriedade de Paranatinga. A Minerva Foods informou que nunca comprou da Fazenda Cristo Rei. A última compra da Agropecuária Rio da Areia foi feita em 2015, da Fazenda Santa Edwiges, localizada em Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso. Já a JBS declarou ter feito negócios no ano passado com a Rio da Areia em Caracol, em Mato Grosso do Sul, em “fazenda que não possuía histórico de embargos ambientais”. A Margrif respondeu que não compra gado da Rio Areia desde 2017, quando não havia nenhum impedimento. O fato é que Nogueira ora atua corretamente quando lida com as grandes, ora comete graves crimes ambientais em outras áreas. E como explicar isso para o consumidor e os grandes fundos internacionais que ameaçam sair do país?

ASSINE VEJA

Entre janeiro e fevereiro de 2018, Nogueira utilizou uma pista de avião dentro da propriedade em Paranatinga para lançar os “voos da morte” sobre a floresta. Aeronaves despejaram gigantescas quantidades de agrotóxico para matar árvores e facilitar a propagação do fogo num perímetro de 23 981,76 hectares. A queimada, no caso, serviria para limpar a área e convertê-la em lavouras e pasto. Tudo deveria ter sido concluído em julho daquele ano, mas uma operação do Ibama atrasou seus planos. A infração foi flagrada pelos agentes e toda a extensão da área acabou embargada para fins produtivos. Em março de 2020, ele recebeu a multa recorde e uma infração adicional de 2 milhões de reais pelo uso de agrotóxico, mas ignorou as proibições. Conforme constatou a reportagem de VEJA, Nogueira não só transformou toda a área de floresta em pasto como cria no local gado das raças nelore e senepol. Além do agronegócio, o fazendeiro atua no ramo de distribuição de combustível na empresa Royal Fic e, nos registros do governo, aparece como fornecedor de órgãos públicos, proprietário de aeroportos privados e sócio de pelo menos quarenta CNPJs diferentes. Ele também seguiu a cartilha de empresários bem-sucedidos no Brasil e cultivou conexões políticas. Na eleição de 2014, a distribuidora de Nogueira depositou 400 000 reais ao então candidato a governador de Mato Grosso do Sul, o petista Delcídio do Amaral, preso anos mais tarde na Lava-Jato. Procurado por VEJA, Nogueira não retornou os pedidos de entrevista.

O Ministério Público investiga o fazendeiro em pelo menos outras três ações civis por infrações ambientais. Por ora, ele permanece se desvencilhando da Justiça, assim como o segundo colocado no ranking dos campeões do desmatamento. Trata-se de Ilto José Mainardi, também de Paranatinga. Em agosto do ano passado, enquanto os principais jornais do mundo estampavam na capa os incêndios que consumiam a Amazônia, homens enfileiravam troncos de madeira na Fazenda Marajoara, de Mainardi, numa faixa de 2 quilômetros que, segundo o Ibama, criou “corredores de fogo a favor do vento” que queimaram 4 441,2 hectares de floresta. A mata ardeu de 9 de agosto a 1º de setembro. Como provas, além do que sobrou das cinzas da vegetação, os agentes encontraram máquinas e gado. A multa foi de 33,3 milhões de reais e uma ação civil pública contra Mainardi foi instaurada no MP neste mês.

A questão ambiental no Brasil há tempos é um desafio (afinal de contas, esses fazendeiros não passaram a desmatar as florestas depois que Bolsonaro assumiu o governo). O problema é que o assunto não é mais uma preocupação restrita a ONGs ou grupos de esquerda. A defesa do meio ambiente virou um caso de suprema importância para o capitalismo mundial. Fundos de investimento, especialmente europeus e americanos, vêm sinalizando preocupação com o nível de queimadas e desmatamento na Amazônia e, de uns tempos para cá, condicionam a aplicação de recursos em países e empresas que adotam padrões de preservação ambiental cada vez mais altos. Companhias que desmatam ou compram de desmatadores, por exemplo, serão excluídas da rota do dinheiro mais cedo ou mais tarde. Não foi por acaso que o Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, foi anunciado logo após o Fórum Econômico Mundial de Davos, depois que Paulo Guedes ouviu repetidas reclamações de investidores a respeito da política ambiental brasileira.

O alerta de Guedes a Bolsonaro foi profético. No início deste mês, Mourão recebeu uma carta assinada por quarenta empresários que pediram combate “inflexível” ao desmatamento ilegal na região amazônica e nos demais biomas brasileiros. No texto, empresas como Suzano, Itaú, Santander, Michelin e Natura afirmam que “não há controvérsia entre produzir e preservar”. “Queremos que o governo aja com força”, afirma André Nassar, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), que representa grandes tradings de soja, como Bunge e Cargill. Essa última, aliás, vem sofrendo pressão de mercado de outros países para que evite carregamentos de soja vindos do Brasil em suas transações. “Por mais que nossas associadas não comprem de desmatadores, a imagem do Brasil derrubando ou queimando suas florestas afeta a opinião pública. Para países como a Noruega, por exemplo, não basta que a soja tenha sido produzida em uma propriedade livre de desmatamento, mas toda a região tem de ter desmatamento zero”, completa Nassar.

O desafio é como mudar a mentalidade de fazendeiros que passaram a vida inteira com esse modus operandi, de tacar fogo na floresta para expandir seus domínios, em localidades distantes e de acesso complicado. Trata-se de uma cultura arraigada no DNA de certos agricultores, com forte incidência no norte de Mato Grosso e ao sul do Pará, áreas que concentram hoje a maioria dos focos e são objeto de grande preocupação do governo. É exatamente na região paraense que fica a propriedade do terceiro maior desmatador da Amazônia. Em junho de 2020, uma equipe do Ibama foi junto com agentes da Força Nacional até a cidade de Novo Progresso, onde está a Fazenda Santa Tereza, de Augustinho Alba. Ali, cerca de 4 410 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica foram destruídos com o uso de tratores e operadores de motosserra. Quando os agentes do Ibama chegaram ao local, acharam acampamentos no meio da mata e rastros de máquinas pesadas que teriam partido da sede da fazenda de Alba. Ele levou uma multa de 22 milhões de reais. Ao ser procurado por VEJA, mesmo diante de todas as provas, disse que a infração é “informação falsa” passada por uma “cambada de petista”. Novo Progresso ganhou fama no fim de 2019, no episódio conhecido como o “Dia do Fogo”, quando os produtores da cidade organizaram uma ação para incendiar áreas da Amazônia que seriam convertidas em pasto.

Embora haja alguma controvérsia em relação a números, o fato é que existe uma escalada do desmatamento na Amazônia, que mais que triplicou de janeiro a junho deste ano. Contribuíram para esse novo ciclo de destruição o descaso anterior do governo com o tema, o fato de 2020 ser o ano mais quente da história e até o coronavírus. Um dos órgãos ambientais que mais sofreram o baque com a pandemia foi o Ibama. Um terço do efetivo acabou afastado por ter quase 60 anos ou alguma comorbidade. Isso representou um golpe duríssimo para um quadro já bastante debilitado. “Quando assumimos o governo, em 2019, já havia um déficit de 50% de servidores”, afirma Ricardo Salles, o criticado titular da pasta do Meio Ambiente. As críticas a Salles se multiplicaram após o episódio da famosa reunião ministerial de abril, quando ele sugeriu a Bolsonaro que aproveitasse o momento em que a imprensa estava ocupada com a pandemia para “passar a boiada”, mudando “todo o regramento e simplificando normas” na área do meio ambiente.

A repercussão foi tão ruim que ele chegou, inclusive, a balançar no cargo (Bolsonaro recentemente garantiu sua permanência). O ministro se defende dizendo que foi mal interpretado na ocasião. “A burocracia dificulta a vida de quem quer agir dentro da lei e facilita a ação dos bandidos”, afirma. Nisso, Salles tem razão. Sua grande defesa, num confronto de ideias com ONGs e setores ambientalistas, é para que as unidades de conservação (portanto, sob os cuidados da União) não aumentem. Nessas áreas, segundo ele, fica ainda mais fácil a ação ilegal na mata. Quando a terra pertence a alguém, pelo menos sabe-se quem é o responsável. “Existem limitações sérias de equipe para fiscalizar uma área tão grande e temos ainda uma estrutura totalmente defasada”, completa Salles, citando como exemplo um relatório da CGU de 2019 que mostrava problemas como quase 100 000 processos no Ibama não digitalizados por falta de recursos.

No Brasil, prospera uma visão equivocada de que são só grileiros ou garimpeiros sem posses que devastam a floresta para sobreviver. Se proteger a floresta é caro, destruir também não é uma operação barata. Estudos recentes mostram que são gastos cerca de 1 000 reais por hectare derrubado para pastagem. Algumas das máquinas envolvidas, supertratores e escavadeiras, chegam a custar 1 milhão de reais. Para financiar a operação, as madeiras nobres são identificadas, arrancadas antes e vendidas para custear o desmate. Em seguida, aeronaves despejam agrotóxico sobre a vegetação. Em junho, o governo de Mato Grosso apreendeu um helicóptero avaliado em 800 000 reais lançando herbicidas sobre a floresta. Um mês antes, a Polícia Rodoviária Federal flagrou trinta caminhões, também em Mato Grosso, com mais de 1 000 metros cúbicos de madeira — a carga foi avaliada em 10,5 milhões de reais.

O dinheiro circula, mas o lucro do produtor desmatador — ainda mais em épocas de alta do dólar — compensa não apenas o investimento, mas o gasto com advogados para postergar ao máximo o pagamento das multas pelos crimes. Especialistas da área são unânimes em dizer que só uma parte ínfima das multas ambientais é paga no Brasil — e o processo passível de variadas possibilidades de recurso não termina em menos de dez anos. As punições acabam não acontecendo. “Eles já fazem esse levantamento de custo antes de desmatar”, diz a promotora Ana Luiza Peterlini, ex-secretária do Meio Ambiente de Mato Grosso. Esse processo vem enriquecendo alguns fazendeiros, como Nogueira, Mainardi e os outros nomes deste ranking. Enquanto isso, o Brasil está prestes a colher um prejuízo amazônico.

Com reportagem de Roberta Paduan e Jennifer Ann Thomas

Publicado em VEJA de 5 de agosto de 2020, edição nº 2698

Operação mira policiais da PRF e PM que transportavam drogas para facção

Operação mira policiais da PRF e PM que transportavam drogas para facção Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos

Com quem Agnaldo Rayol foi casado por quase 50 anos A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’

A difícil decisão de Fábio Assunção ao aceitar fazer ‘Garota do Momento’ Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira

Quais foram os maiores “micos imobiliários” da história brasileira Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton

Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton