Não era mi-mi-mi: burnout é classificado pela OMS como doença ocupacional

Do ponto de vista prático, as empresas agora precisam estar atentas ao mal e podem ser responsabilizadas caso não ajudem a frear a fadiga no trabalho

No início dos anos 1970, o psicanalista americano Herbert J. Freudenberger abriu uma clínica gratuita em Nova York para tratar pacientes pobres. Ele trabalhava de dez a doze horas por dia em seu consultório particular e depois ia para a segunda jornada. Raramente encerrava as atividades antes da meia-noite. Não demorou para perceber que o bonito projeto altruísta virara um estorvo. Os colegas que participavam da empreitada e seguiam a mesma toada urgentíssima estavam ficando cansados, rabugentos e sem perspectiva. O cinismo era a nova régua.

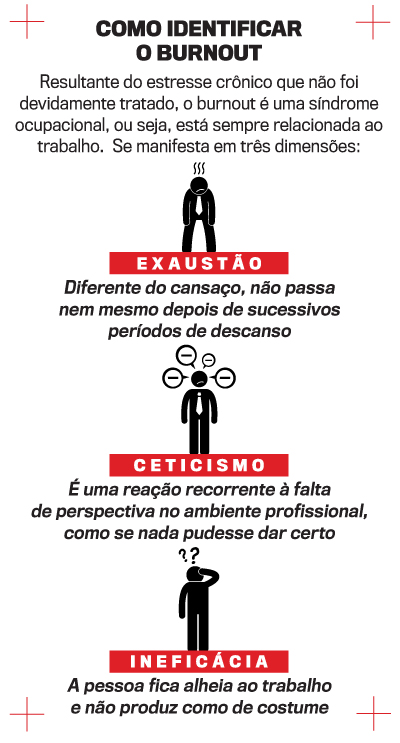

E, então, Freudenberger diagnosticou a si mesmo e aos companheiros com o que chamou de “síndrome de burnout”, um estado de exaustão permanente provocado pelo trabalho. “Os esgotados têm dores de cabeça, problemas de estômago, dificuldade para dormir e falta de ar”, anotou. Era a primeira vez, na história da medicina, que as condições da rotina profissional associadas ao estresse indicavam um problema real de saúde. Cinco décadas depois da intuição de Freudenberger, o burnout — que há muito tempo ocupa corações e mentes — virou um problema oficialmente diagnosticável.

Desde 1º de janeiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica o burnout como uma doença ocupacional, um “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso”. Aparece, na Classificação Internacional de Doenças, o CID, ao lado de males agora também mensuráveis como o gaming disorder, distúrbio provocado por excesso de tempo debruçado em jogos eletrônicos, e a resistência antimicrobiana, relacionada ao uso descontrolado de antibióticos. Do ponto de vista prático, as empresas agora precisam estar atentas ao mal e podem ser responsabilizadas caso não tenham programas que ajudem a frear a fadiga atrelada a exigências do cotidiano profissional. A grande novidade, reafirme-se, é o incômodo ter se transformado em ponto de atenção no batente, com implicações legais e trabalhistas.

É mudança fundamental. O burnout sempre foi uma metáfora disfarçada de diagnóstico — to burn, em inglês, significa “queimar”. Se o esgotamento é universal e vem desde os primórdios, como condição humana, se sempre explodimos como seres humanos, talvez não fizesse sentido classificá-lo. Mas se é um problema recente, se começou quando foi batizado por Freudenberger, uma questão se impõe: qual é o rastilho de pólvora que atualmente existe e antes não havia? Um passeio estatístico ajuda na resposta. Antes de a Covid-19 se tornar a principal preocupação sanitária do planeta, o tema já exigia atenção especial. Dados de 2019 divulgados pela OMS mostravam que 300 milhões de pessoas sofriam de depressão e 260 milhões, de ansiedade. Juntos, os dois distúrbios custavam 1 trilhão de dólares por ano em perda de produtividade. “Há muita confusão entre o diagnóstico de burnout e o de depressão em decorrência da sobreposição de sintomas, mas o burnout está sempre relacionado ao trabalho”, diz Ana Maria Rossi, presidente do braço brasileiro da International Stress Management Association, que se dedica à pesquisa e ao tratamento do estresse. Medir o impacto da síndrome, no entanto, é uma tarefa complicada principalmente porque seus estudos ainda são recentes. Uma pesquisa feita pelo site americano de empregos FlexJobs ajuda a dar uma ideia do tamanho do dilema: 75% dos entrevistados passaram por experiências recentes de exaustão profissional em 2020.

A pandemia, a onipresente pandemia, acrescentou uma camada de complexidade. E, nesse contexto, a parcela feminina da força de trabalho está sendo muito mais afetada. A pesquisa Women in the Workplace 2021, feita pela consultoria McKinsey e pela organização LeanIn, revela que 42% das mulheres sofrem com sintomas da síndrome de burnout — entre os homens, a taxa é de 35%. No Brasil, levantamento do Instituto FSB, feito a pedido da seguradora SulAmérica, mostra que a situação é semelhante: 62% das brasileiras disseram que a saúde mental piorou durante o isolamento social, ante 43% dos homens.

O caso de Lia Ludwig, gerente na área de comunicação da MSD, multinacional do setor farmacêutico, ilustra um pouco da situação e mostra a relevância da atuação das empresas. No fim de 2020, Lia perdeu a sogra para a Covid-19. Em seguida, seu marido, também diagnosticado com a doença, foi internado. Para complicar ainda mais, o pai descobriu um câncer. Tudo isso enquanto ela cuidava dos filhos, que estavam estudando em casa, e das atividades profissionais. “Em uma reunião, comecei a choramingar. Enxuguei as lágrimas e disse a todos ali que estava tudo bem”, conta ela. Mas os colegas viram que não estava tudo bem, e agiram rápido. Ela foi colocada em licença médica, mesmo querendo continuar trabalhando, e depois saiu de férias. Nesse período, passou por consultas com especialistas em saúde mental e recebeu a orientação necessária. Foi salva pelo gongo do diagnóstico de burnout. “A experiência quebrou meu preconceito e me fez ver que existem momentos em que é preciso cuidar, e outros em que é preciso ser cuidado”, conta Lia.

Essa compreensão não vem com naturalidade. Ainda há muito preconceito em falar de saúde mental sem cair na armadilha de achar que esconder os sintomas e se manter resiliente é demonstração de força e comprometimento com a companhia. A cultura organizacional das empresas também reforça essa postura. É comum ver funcionários de todos os níveis hierárquicos suportando cargas horárias extremas e acúmulo de funções para causar boa impressão — eis uma das características dos tempos atuais, tão premidos, tão exigentes.

Como mudar esse cenário? A solução começa pela capacitação das lideranças para entender o problema, identificar quando o colaborador precisa de ajuda e apontar o caminho correto. “As empresas fogem com medo de trazer o tema à tona”, diz Raquel Dilguerian Conceição, head de Saúde Populacional e Corporativa do Hospital Israelita Albert Einstein. “O assunto precisa ser trazido à tona baseado em evidências, e assim deixa de ser uma fofoca de corredor”. A partir da experiência do programa de saúde mental implantado na instituição antes ainda de a pandemia começar, Raquel e seu grupo de trabalho criaram um programa aplicável em empresas. O modelo contempla o diagnóstico dessas companhias, cursos de formação, desenvolvimento de indicadores para entender o nível de maturidade da discussão sobre o tema no ambiente corporativo e a capacitação de profissionais de saúde. Em menos de quatro meses desde o lançamento do programa, Conceição já estava trabalhando com doze clientes.

O fundamental, no avesso do esgotamento, é criar uma estratégia de longo prazo que instale a saúde mental como pilar. Não se trata de montar salas de descompressão com pufes coloridos, de oferecer consoles de videogame e mesas de pingue-pongue ou de instalar máquinas automáticas de comida. Esse tipo de benefício ficou popular entre as empresas de tecnologia do Vale do Silício e chegou ao Brasil com tudo. Mal não faz, evidentemente, e é louvável que executivos pensem no conforto de suas equipes, mas está longe de ser a solução. “Sabemos que é difícil mudar velhos hábitos, mas vemos o futuro com otimismo”, diz Rui Brandão, fundador e CEO da Zenklub. A empresa nasceu em 2016 como uma plataforma digital para conectar pessoas e psicólogos, e hoje oferece pacotes para o mundo corporativo. Segundo a startup, as consultas on-line cresceram 151% no 1º semestre de 2021 ante o mesmo período de 2020, saltando para 50 000 sessões por mês. As consultas citando a expressão burnout tiveram um aumento de 397%. “Alguns de nossos clientes já têm maturidade com o problema, outros ainda dão os primeiros passos”, diz Brandão.

É ciclo de aprendizado natural. Desde a Revolução Industrial do século XVIII, em que se passou a viver mais em fábricas do que em casa, as empresas desenvolveram mecanismos para atender às necessidades dos trabalhadores, de horários de descanso e alimentação a sessões de ginástica laboral, que no início eram uma liberalidade e com o tempo viraram lei em boa parte dos países. Nem sempre, contudo, as adaptações acontecem na velocidade necessária, é verdade. Invariavelmente, precisam de um empurrão — e a novidade apresentada pela OMS na virada do ano, ao classificar a síndrome de burnout, tem imensa força. Convém, no entanto, não transferir toda a culpa ao ambiente corporativo. Reconhecer os próprios limites e saber quando parar (às vezes, é preciso) é decisivo.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Com Maduro no poder, Venezuela enviou ouro no valor de US$ 5,2 bilhões à Suíça

Com Maduro no poder, Venezuela enviou ouro no valor de US$ 5,2 bilhões à Suíça Maduro e esposa bateram a cabeça durante tentativa de fuga na Venezuela, diz emissora

Maduro e esposa bateram a cabeça durante tentativa de fuga na Venezuela, diz emissora Wagner Moura é esnobado de premiação importante para a corrida do Oscar

Wagner Moura é esnobado de premiação importante para a corrida do Oscar Delcy Rodríguez troca comando da segurança e economia após anúncio de Trump sobre petróleo

Delcy Rodríguez troca comando da segurança e economia após anúncio de Trump sobre petróleo Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais

Trump ordena retirada dos EUA de 66 organizações internacionais