Na nova fase da pandemia, a hora é de aprender a conviver com a Covid-19

A mudança no enfrentamento da doença é radical. Em vez do isolamento total, o momento é de manter a calma e os cuidados — com vacinas — e tocar a vida

Exatamente um ano separa as fotos acima. As duas são registros das noites de réveillon na Times Square, tradicional ponto nova-iorquino da festa da virada. A primeira, à esquerda, registra a comemoração da passagem de 2021 para 2022, agora mesmo. A segunda, de 2020 para 2021. Nos dois momentos, Nova York enfrentava mais uma das escaladas de casos de Covid-19 que marcaram a pandemia desde seu início, em março de 2020. Nenhuma, no entanto, é tão impressionante quanto a que varre o mundo neste momento, alimentada pela ômicron. Enquanto turistas se aglomeravam na praça na noite de 31 de dezembro de 2021, a cidade americana contabilizava 472 000 novas notificações nas 24 horas anteriores. Um dia antes, foram 590 000. E assim tem sido em todo lugar. Na Europa, estima-se que, em dois meses, metade da população do continente terá sido contaminada. No Brasil, na segunda-feira 10, houve mais de 36 000 novos infectados, representando um aumento de quase 800% em relação às duas semanas anteriores. No entanto, mesmo com a assombrosa expansão de testes positivos se desenrolando em ritmo inédito, o mundo não parou. Nova York festejou a entrada de 2022 em uma Times Square lotada, bem diferente da imensidão vazia do ano passado. Empresas, comércio e escolas permanecem abertos e a palavra lockdown, tão pronunciada nos primeiros meses da pandemia, sumiu das conversas. Muita gente se pergunta, com razão, o que mudou em relação aos últimos dois anos, quando as oscilações do vírus pautaram nossas rotinas. A resposta é simples: tudo. E a partir de agora não mais nos fecharemos em casa a cada nova variante. Chegou a hora de aprender a viver com o vírus, mantendo a calma e os cuidados — vacinas sempre, por favor —, e tocar a vida.

Bem-vindo ao novo normal com o rótulo de 2022. Essa mudança radical no enfrentamento da Covid-19 só é possível porque a pandemia está em estágio bastante distinto dos anteriores. Em 2020, o SARS-CoV-2 surgiu como um vírus pandêmico. Ou seja, desconhecido pelo organismo humano — sem defesa prévia contra o invasor, portanto —, capaz de infectar e provocar doença grave em pessoas de qualquer parte do mundo. Durante dois anos, seguiu evoluindo por meio de mutações que, em alguns casos, favoreceram sua transmissibilidade e letalidade, caso das cepas alfa, beta, gama e delta. Porém a história das pandemias mostra que o trajeto evolucionário de um agente infeccioso é sempre esse até que seja atingido o ponto de equilíbrio no qual o vírus inicie a migração da fase de destruição do hospedeiro para a de coabitação com ele. A pandemia está precisamente neste período, o da transição da forma pandêmica do coronavírus para sua versão endêmica, quando ele se tornará um inimigo mais parecido com o Influenza, vírus que provoca a gripe, e não mais representará grande perigo à saúde pública. Isso significa ainda que o vírus deixará de causar interferências drásticas na rotina das sociedades, obrigando a suspensão de atividades ou o fechamento de cidades e países.

E quem deu início a este novo período foi justamente a ômicron. A variante é exemplo acabado das cepas típicas das fases de transição: altamente transmissível, mas menos agressiva, para não matar seu hospedeiro. Ela dificilmente chega aos pulmões, onde começam as complicações mais severas da Covid-19. Isso explica por que as hospitalizações não crescem na mesma proporção dos casos. “A cepa é preocupante, mas não é um desastre para a saúde”, escreveram na semana passada os médicos israelenses Zvika Granot e Amnon Lahad, da Universidade Hebraica de Jerusalém. “A ômicron pode ser o sinal do fim da pandemia.”

A clara percepção de que a Covid-19 ruma em direção à endemia autoriza a saída de cena da política Covid Zero (à exceção da China, conforme texto na pág. 61) e sua substituição por medidas mais flexíveis. “A recomendação não é mais ‘fique em casa’, mas ‘evite aglomerações’”, explica o epidemiologista Pedro Hallal, professor associado da Universidade Federal de Pelotas e professor visitante da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. “Vamos seguir nossa vida normal, mas tomando os cuidados necessários, como usar a máscara. Estamos caminhando para o fim da pandemia, mas não é o fim do coronavírus.” A tônica é consenso entre autoridades de saúde e pesquisadores, com raras exceções. Na semana passada, estudiosos americanos que assessoraram o presidente Joe Biden na campanha eleitoral divulgaram no The Journal of the American Medical Association artigos com propostas para o novo momento. Entre as medidas, estão o estabelecimento de novos critérios para a adoção de medidas restritivas, o fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica, a ampliação de testagem e o aumento da cobertura vacinal. Na África do Sul, cientistas das principais universidades escreveram um manifesto em apoio à decisão do governo do país de deixar de pautar as respostas pelo número de infecções e passar a considerar o total de casos graves na tomada de decisões.

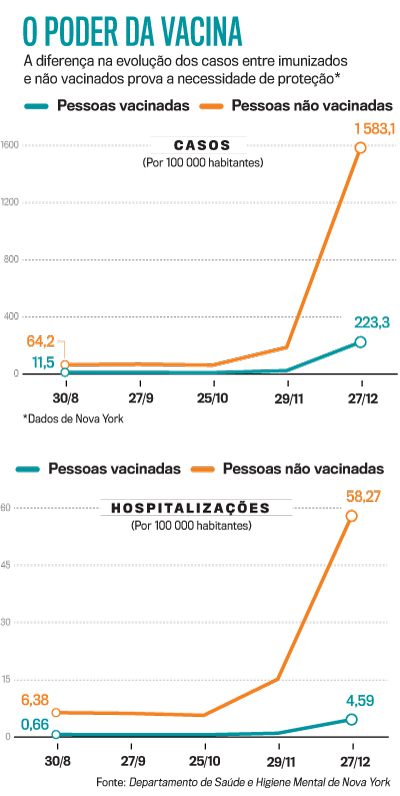

Reflete-se também qual o tempo adequado de isolamento nas circunstâncias atuais. No fim do ano passado, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mudou sua diretriz e diminuiu o período de afastamento de pacientes assintomáticos de dez para cinco dias, mantendo o uso de máscara por mais cinco dias. No Brasil, a quarentena caiu para sete dias, mas pode chegar a cinco se a pessoa não tiver sintomas da doença e não estiver tomando antitérmicos por, ao menos, 24 horas. A Espanha, um dos países que mais sofreram durante a primeira onda, quer debater com outras nações europeias a possibilidade de classificar a Covid-19 como doença endêmica já nos próximos meses. “Isso é possível porque a ciência nos deu os recursos para nos protegermos”, disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Louve-se, com toda a estridência necessária, a relevância das vacinas, uma das grandes criações da humanidade. Elas são comprovadamente eficientes na redução de casos graves e de mortes pela doença e, agora, responsáveis pela maior proteção contra os efeitos da ômicron. A título de exemplo: em 27 de dezembro do ano passado, em Nova York, já com a prevalência da ômicron, o índice de indivíduos hospitalizados que tinham sido duplamente vacinados era de 5 por 100 000 habitantes. Entre os não imunizados, rebanho que seguiu conselhos dos negacionistas, a taxa de internações chegara a 59 por 100 000 indivíduos. “Quem não se protegeu sofrerá mais”, diz o infectologista Anthony Fauci, conselheiro do governo americano contra a Covid-19.

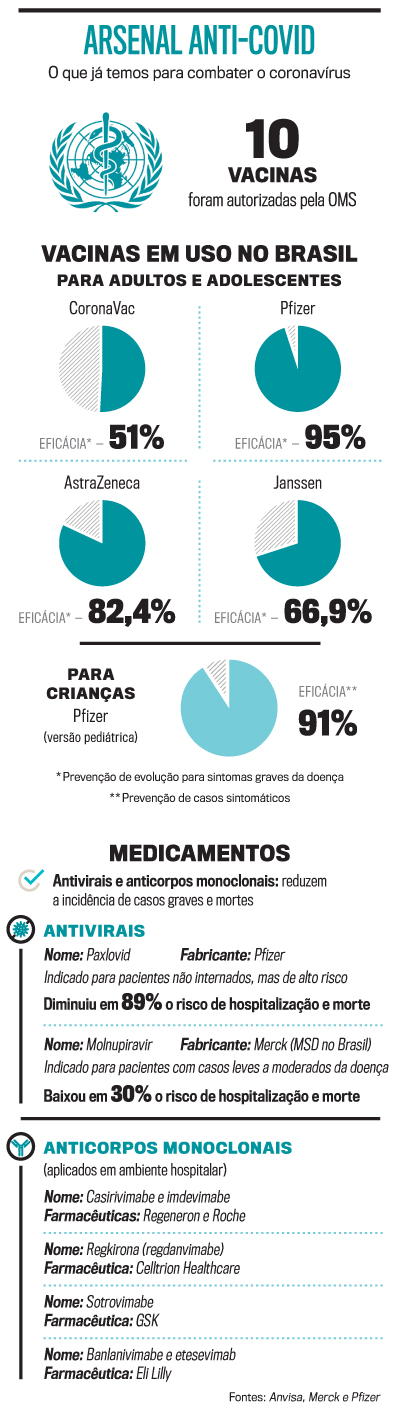

O Brasil, que vive agora a explosão da ômicron e sofre com as estultices do presidente Jair Bolsonaro, tem a vantagem de ostentar bons índices de cobertura vacinal, à revelia da vontade do homem que senta na cadeira do Palácio do Planalto — até a quinta-feira 13, pelo menos 68% da população estava totalmente imunizada, com duas doses ou dose única, a depender do imunizante. Falta proteger os 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos, que felizmente começarão a receber na semana que vem as primeiras doses da vacina pediátrica da Pfizer, e reduzir o número dos que não tomaram a segunda dose. Além disso, o país precisa avançar na testagem, ponto decisivo para o adequado monitoramento.

E, se uma das prioridades, daqui para a frente, é priorizar os cuidados aos mais vulneráveis, como é feito no manejo da gripe, o mundo tem uma lição de casa obrigatória e urgente. É preciso ampliar a proteção vacinal na África, onde apenas 10% da população está completamente imunizada. E assegurar ao continente estoques dos novos medicamentos contra o vírus que se mostraram bastante eficazes.

Apesar de trazer um certo alívio ao prometer um 2022 mais parecido com o que vivíamos antes do coronavírus, o modo “novo normal” impõe desafios individuais bem sensíveis. O mais difícil é reconstruir a relação com o trabalho, o descanso, o lazer e o convívio social enquanto se aprende a viver com a presença — ou onipresença, por ainda mais alguns meses — do vírus. “É preciso ter flexibilidade comportamental para acompanhar as oscilações que farão parte desta fase” explica o psicólogo Armando Ribeiro, especialista em gestão do estresse pela Universidade Harvard. Se o pânico chegar perto, lembre-se de que a inclinação biológica do vírus é se tornar mais inofensivo e que a ciência nos muniu do necessário para conviver com ele sem mais tanto sofrimento. O momento é de calma e otimismo — ainda que o desrespeito de parte do Ministério da Saúde com a pandemia, no descuido com os dados, em apagão estatístico inaceitável, seja aflitivo. A pandemia passará, como passaram outras. Seu legado será o respeito à memória dos mais de 620 000 brasileiros que morreram e os avanços científicos, liderados pela vacina, que já não podem ser renegados. Quem sabe ela termine tendo como moldura o sorriso das crianças, que, a partir da próxima semana, aparecerão sorrindo, orgulhosas, nas redes sociais, com o braços estendidos para as agulhas.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Pesquisa eleitoral mostra Flávio Bolsonaro ‘encostando’ em Lula no segundo turno

Pesquisa eleitoral mostra Flávio Bolsonaro ‘encostando’ em Lula no segundo turno A reviravolta de seguidores de Zezé Di Camargo após críticas ao SBT

A reviravolta de seguidores de Zezé Di Camargo após críticas ao SBT Prefeitura sofre críticas por contratar Zezé di Camargo para réveillon

Prefeitura sofre críticas por contratar Zezé di Camargo para réveillon Melhor da semana: a resposta das herdeiras de Silvio Santos a Zezé

Melhor da semana: a resposta das herdeiras de Silvio Santos a Zezé A teoria de Lula sobre a decisão de Jair Bolsonaro de lançar o filho Flávio ao Planalto

A teoria de Lula sobre a decisão de Jair Bolsonaro de lançar o filho Flávio ao Planalto