A dor do descrédito: o movimento inédito contra o gaslighting médico

O abuso é caracterizado por desprezo ou subvalorização de sintomas relatados pelas pacientes e pode resultar em sérios riscos

No subtítulo de seu livro All That Summer She Was Mad: Virginia Woolf, Female Victim of Male Medicine, publicado em 1981, o escritor americano Stephen Trombley expôs pela primeira vez um dos motivos que levaram ao trágico fim da brilhante escritora britânica Virginia Woolf (1882-1941). Dona de sensibilidade e talento excepcionais, Virginia enfrentou durante a vida uma dura batalha contra a depressão, doença psiquiátrica das mais graves e predominante entre o gênero feminino. Tachada de louca por médicos, todos homens, e sem receber tratamento, a romancista cometeu suicídio na manhã de 28 de março de 1941, afogando-se no Rio Ouse, em North Yorkshire, onde morava, na Inglaterra. Oitenta e um anos separam as histórias de Virginia e Dana, a empresária da foto ao lado, que demorou para ser diagnosticada com um distúrbio que afeta a produção de colágeno. Diziam ser coisa de sua cabeça. A uni-las está o abuso do qual as mulheres são vítimas há séculos, caracterizado pelo sistemático descrédito por parte de profissionais da saúde que desconsideram ou subestimam seus sintomas.

Quando Virginia Woolf morreu, não havia nome para arbitrariedades assim. Faltavam três anos para o lançamento do filme que inspirou a designação do termo que passou a defini-las: gaslighting, ou manipulação, em português. Em Gaslight, de 1944, um marido tenta convencer sua mulher de que ela está louca porque pretende se apossar de joias recebidas pela esposa como herança. A estratégia é operar a iluminação da casa, com permanente acender-apagar de luzes, e insistir que apenas ela enxerga as oscilações. A mulher quase acredita que perdeu a sanidade, mas obtém ajuda e desmascara o patife. Hoje, a denominação determina um tipo de abuso qualificado pelo manejo psicológico da vítima de forma a levá-la a desconfiar de suas percepções, lembranças, e, em casos extremos, da própria higidez mental.

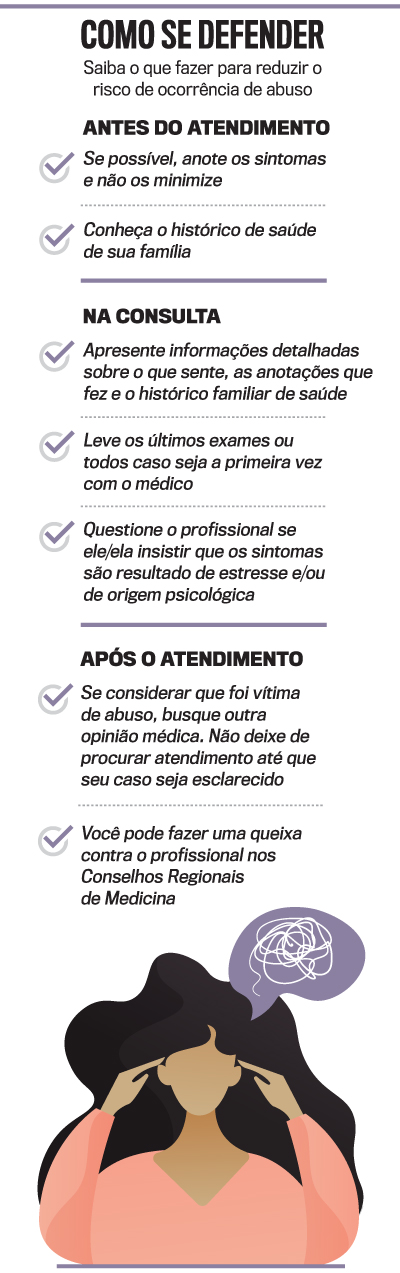

O conceito é mais conhecido por designar situações que acontecem nos ambientes domésticos ou de trabalho, mas começa a ser aplicado para intimidações feitas dentro dos centros de saúde contra as mulheres. Elas são numerosas e cotidianas. É difícil encontrar pacientes que nunca tenham sido questionadas à exaustão sobre suas queixas ou, pior, tê-las ignoradas ou subvalorizadas por médicos e médicas. É com facilidade irritante que demasiadas vezes a paciente descreve ao profissional os desconfortos que sente e ouve em seguida três frases: “você está estressada”, “isso é psicológico” ou “a dor que sente é normal”. Não é. E nenhuma informação de saúde deve ser desconsiderada, muito menos por vir de uma mulher. Exatamente por isso ganha força nos Estados Unidos a primeira mobilização contra o gaslighting médico cometido com a população feminina. Organizado por vítimas do abuso, o movimento acontece nas redes sociais com a disseminação de hashtags sobre o tema.

A divulgação do assunto nas redes sociais repercute de tal maneira que já é possível traçar um padrão de como se dá a violência, calcado principalmente na classificação dos sintomas como resultado de perguntas que dificilmente podem ser rebatidas. O coração dispara? Estresse, condição que atinge praticamente todos. É motivo para sentir taquicardia? Sim. É a razão para todo batimento cardíaco desordenado? Óbvio que não. Pode ser apenas a resposta mais simples.

As raízes da atitude são históricas. Durante milênios, as mulheres foram consideradas seres cuja mente, corpo e fluidos seriam regidos por fenômenos sobrenaturais, não tendo conexão alguma com a fisiologia (leia no quadro). A medicina demorou a enxergar o organismo feminino pelo mesmo prisma científico adotado no estudo e cuidado com o corpo masculino. Uma falha que só mais recentemente começou a ser discutida na academia. É da semana passada um dos primeiros artigos a descer mais fundo na questão. Ele é de autoria de pesquisadores das universidades de Amsterdã, na Holanda, e de Stanford, dos Estados Unidos, e foi publicado no The New England Journal of Medicine. Emblematicamente, o texto traz uma frase de Virginia Woolf: “A ciência, ao que parece, não é assexuada. Ela é um homem”. Na análise, os estudiosos elencam a participação tardia das mulheres na carreira médica entre as causas do tratamento preconceituoso dispensado a elas — nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira a se formar em medicina foi Elizabeth Blackwell, em 1849.

Esse conjunto de distorções gerou uma discriminação tão encruada na sociedade que até as próprias mulheres têm dificuldade em identificar a agressão ou, instintivamente, preferem recusar socorro a passar por insinuações constrangedoras. Conhecedora dos bastidores dos serviços de emergência, a pediatra Márcia Gondim, de 66 anos, foi uma das que optaram pelo segundo caminho quando, em 2010, acordou pálida, suando e sentindo os ombros pesados. Mesmo depois de desmaiar, dizia ao marido, cardiologista, que estava bem. “Achei que passaria vergonha. Quando uma mulher chega ao hospital apresentando os mesmos sintomas que eu tinha naquele momento, acham que é DNV”, conta, referindo-se à sigla de distúrbio neuropsicogênico, condição de pacientes que simulam crises ou manifestam alterações associadas ao estresse. No jargão médico, um piripaque. Márcia não tinha DNV. Estava tendo um infarto.

O caso ilustra claramente a gravidade das consequências do gaslighting médico contra as mulheres. Pesquisas mostram que elas vão de receber menos indicação para analgésicos à exposição da população feminina a maior risco de morrer em uma emergência cardíaca em comparação aos homens. Um dos dados recentes a comprovar isso é fruto de um estudo da pesquisadora Sarah Holle, da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Depois de analisar a sobrevida de infartados que sofreram choque cardiogênico — o coração deixa de bombear o sangue — ela verificou que 50% dos homens estavam vivos após um mês. Entre as mulheres, somente 38%. “É preciso ensinar os profissionais de saúde com urgência a identificar e tratar eventos cardíacos em mulheres”, disse Sarah a VEJA.

A medida é uma entre as tantas que se fazem necessárias para mudar a mentalidade médica. A das mulheres está em curso, como mostra a mobilização feita pelas americanas, demonstração de mais um avanço nas transformações que aos poucos garantem voz às mulheres. Ao alertar sobre o abuso, o movimento dá o primeiro passo de uma revolução que, espera-se, contribua para a igualdade também no alívio da dor feminina.

Pecadoras, bruxas e histéricas

A associação do corpo feminino a uma suposta fragilidade física e mental e à representação carregada de estigmas a ele costurado por premissas religiosas marcou a história do descaso dispensado à saúde da mulher. Doenças do aparelho reprodutivo eram creditadas a castigos divinos e distúrbios psiquiátricos estariam vinculados a fenômenos da natureza, ou, no caso do entendimento da Igreja Católica durante longo período, relacionados a manifestações de entidades demoníacas. Na Idade Média, entre os séculos V e XV, foram tratadas como bruxas aquelas que hoje seriam diagnosticadas com depressão, ansiedade ou transtornos de personalidade. O próprio conceito de histeria está totalmente conectado à figura feminina. Originado na Grécia Antiga, o termo vem de hystera, que significa útero. Na visão de Hipócrates, pai da medicina, o órgão reprodutor emanaria uma energia prejudicial ao corpo.

No século XIX, o diagnóstico de histeria se tornou frequente, explicando episódios que iam de instabilidade emocional à paralisia. À época, discutia-se se ele teria causa orgânica ou mental. Foi o neurologista Jean-Martin Chacot (1825-1893) que deu o primeiro passo para desvendar sua raiz. Por meio da hipnose, ele inferiu tratar-se de um distúrbio psíquico com manifestações físicas. Sigmund Freud (1856-1939), aluno de Charcot, entendeu que a origem estaria em traumas sexuais escondidos no inconsciente, ideia que está na base da psicanálise. Até então, os tratamentos — se é que podem assim ser chamados — eram cruéis. Dezenas de mulheres foram trancafiadas e acorrentadas até a morte em hospitais psiquiátricos. Deve-se louvar o trabalho do psiquiatra francês Philippe Pinel (1745-1826), que lutou para banir a prática das instituições do país, em passo original e revolucionário.

Publicado em VEJA de 13 de abril de 2022, edição nº 2784

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O motivo da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady

O motivo da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cady A reação do filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady à separação dos pais

A reação do filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady à separação dos pais A reação de Flávio Bolsonaro à decisão do PL de suspender o salário de seu pai

A reação de Flávio Bolsonaro à decisão do PL de suspender o salário de seu pai O comentário de Ivete Sangalo pré-término que sinalizava problemas no casamento

O comentário de Ivete Sangalo pré-término que sinalizava problemas no casamento Mãe de Mel Maia é encontrada morta em casa

Mãe de Mel Maia é encontrada morta em casa