A BOSSA DO BRASIL

“É irônico: João Gilberto, o gênio da bossa nova, que fez da reclusão um estilo de vida, aproxima-se dos 90 anos (acabou de fazer 88) no centro de uma briga barulhenta e pública.” Começava dessa maneira a reportagem da edição de VEJA com data de 19 de junho a respeito do ruidoso desentendimento entre dois dos filhos do cantor e compositor baiano — João Marcelo, de seu casamento com a parceira Astrud, e Bebel, de sua união com a cantora Miúcha. O pomo da discórdia: o modo de administrar os bens do pai. A dupla, por sua vez, não se entendia com Claudia Faissol, ex-empresária e mãe da terceira filha do artista, Luísa. No ponto culminante do embate familiar, Bebel conseguiu na Justiça interditar seu genitor.

Menos de um mês depois da publicação daquele texto na revista, em 6 de julho, João Gilberto morreria, de causas naturais, em sua residência, no Rio de Janeiro. A gritaria que acompanhou os derradeiros dias do intérprete notabilizado por cantar baixinho não combinava nem um pouco com ele, porém muito com o ano que se encerrou — sinônimo de destempero, descomedimento, descontrole. A morte do baiano impôs a 2019 uma de suas notas mais tristes — por ela mesma, é claro, mas também pelo Brasil.

“Quando eu canto, penso num espaço claro e aberto onde vou colocar meus sons. É como se eu estivesse escrevendo num pedaço de papel em branco: se existem outros sons à minha volta, essas vibrações interferem e prejudicam o desenho limpo da música”, disse o artista, numa entrevista a VEJA, em 1971. Sim, existiram sons em excesso, vibrações demasiadas — no mais negativo dos sentidos — em volta de João Gilberto, e do Brasil, no ano que passou. Aliás, nos dias que se seguiram à sua morte, não foram poucas as referências dando conta de que morria junto com o cantor a ideia de um país cujo futuro — grandioso — não tardaria.

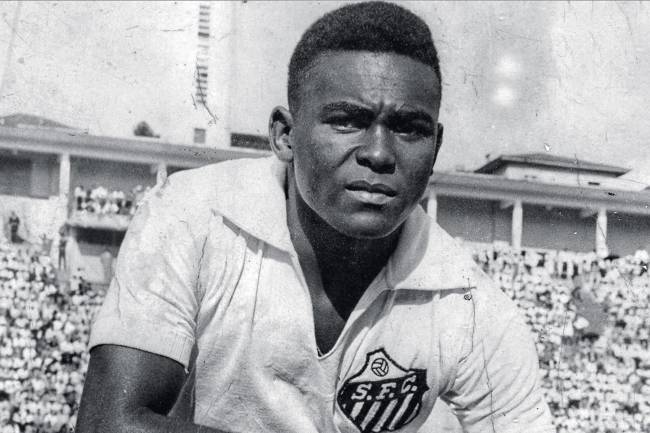

Pode-se compreender o porquê. Em agosto de 1958, quando saiu o compacto no qual João Gilberto cantava Chega de Saudade — apenas três meses depois do célebre LP Canção do Amor Demais, de Elizeth Cardoso, em que o baiano tocava o violão que caracterizaria a bossa nova —, o Brasil estava convencido de que tudo daria certo. “A taça do mundo é nossa / Com brasileiro / Não há quem possa” era o que se ouvia por toda parte desde a conquista, em junho, da Copa na Suécia — com os “requintes de crueldade” dos dribles de Pelé e Garrincha. Mais: Juscelino Kubitschek, com Brasília no horizonte, prometia cinquenta anos em cinco. Havia ainda, nascidos um pouco antes, o cinema novo, a poesia concreta, o Grande Sertão: Veredas — quem podia com o brasileiro?

E quem podia com João Gilberto?

Na praça matriz de Juazeiro (BA), onde o artista nasceu, havia um frondejante tamarineiro, junto ao qual se jogava conversa fora, os namorados desafiavam a lei de que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, e alguns jovens gostavam de se reunir para tocar e cantar. Um deles era justamente João Gilberto, considerado o mais inteligente dos filhos do senhor Juveniano, um próspero empresário, e da refinada dona Patu. “Nas últimas rodas de violão sob o tamarineiro, assim que decidiu ir embora de Juazeiro, Joãozinho fazia um ar gaiato, abria os braços e, antecipando o que o esperava em Salvador, anunciava para os amigos: ‘Champanhe, mulheres e música, aqui vou eu!’. E foi”, relata Ruy Castro no extraordinário Chega de Saudade — A História e as Histórias da Bossa Nova.

E foi mesmo. Deixou sua cidade natal em 1947, rumo à capital do estado, onde deveria completar os estudos, abandonados dois anos depois, quando ele entrou para o cast da Rádio Sociedade. Àquela altura, continuava se empenhando em cantar como seus ídolos, Orlando Silva à frente. Em 1950, mudou-se para o Rio. Sem oportunidades por lá, escolheu viver em Porto Alegre e Diamantina. Voltaria ao então Distrito Federal em 1957 para, de acordo com Tom Jobim, “influenciar toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores”.

Influenciar e enlouquecer — no mais positivo dos sentidos. Ao chegar à Odeon, em julho de 1958, para gravar o tal compacto com Chega de Saudade, o futuro clássico de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, foi logo exigindo dois microfones: um para a voz e o outro para o violão. “Gravando ao vivo, sem playback, ele interrompia take após take, ouvindo erros dos músicos que escapavam aos outros e obrigando a orquestra inteira a tocar de novo. Em certos momentos, era como se todo mundo no estúdio fosse surdo, menos ele”, escreve Ruy Castro.

Nascia ali a fama que o assombraria em seus quase vinte álbuns e shows antológicos: a de “excêntrico” (para não dizer “chato”). Não era isso. O perfeccionismo com que, digamos, decompunha as canções, para recompô-las em seguida, acelerando ou freando seu andamento, revelava, no fundo, sua genialidade. Que, de fato, influenciou e enlouqueceu toda uma geração de músicos, incluindo Roberto Carlos, Chico, Caetano, Gil etc. A reverência alcançaria ainda astros internacionais como Stan Getz (com quem o baiano gravou um disco que faturou quatro Grammy, em 1964), Miles Davis, Frank Sinatra, entre tantos outros.

Falando, naquela mesma entrevista a VEJA de 1971, sobre suas apresentações nos Estados Unidos, o cantor explicou: “Eu sentia que tinha de corresponder. (…) Queria que o público visse ali não o João Gilberto, mas o Brasil”. Sim, o Brasil sempre pôde e poderá ser visto na arte daquele baiano que cantava nas imediações do silêncio — não precisava gritar para ser ouvido. Uma lição e tanto para o país.

MÚSICA PARA TODOS OS OUVIDOS

Michel Legrand,

compositor e cantor francês

Compulsivo. Não há outro adjetivo que possa definir melhor Michel Legrand. Aliás, era assim que ele mesmo se descrevia. Pudera: Legrand compunha, tocava diversos instrumentos, cantava. “Meu sonho era não perder nada. É por isso que nunca me fechei em apenas uma disciplina musical. Eu amo tocar, reger, cantar e compor. Então me aventurei em tudo, mas não um pouquinho de tudo. Pelo contrário. Realizei todas essas atividades de uma vez”, disse ele. O fascínio pela música era coisa de infância: aos 10 anos, enfeitiçado pela obra de Franz Schubert, Legrand entrou para o Conservatório de Paris. Foram as partituras que o fizeram superar a amargura de haver sido deixado para trás pelo pai, Raymond Legrand — maestro de prestígio e também compositor —, aos 3 anos de idade. Na adolescência, ele mergulhou também no jazz. Em pouco tempo, transitava por outros gêneros com uma espantosa facilidade. Resultado: durante sua produtiva carreira assinou a trilha sonora de cerca de 250 filmes — entre eles, Uma Mulher É uma Mulher (1961) e Viver a Vida (1962), de Jean-Luc Godard, e Os Guarda-Chuvas do Amor (1964), de Jacques Demy — e gravou mais de uma centena de discos. Nomes da envergadura de Frank Sinatra e Barbra Streisand cantaram muitas de suas composições, como The Summer Knows, de Houve uma Vez um Verão (1971), que garantiu o segundo dos três Oscar conquistados pelo francês — os demais foram pelas trilhas de Crown, o Magnífico (1968) e Yentl (1983). Legrand morreu em 26 de janeiro, aos 86 anos, com infecção pulmonar, em Paris.

Beth Carvalho,

cantora carioca

Elizabeth Santos Leal de Carvalho era criança quando seu pai — amigo de monumentos como Silvio Caldas e Elizeth Cardoso — começou a levá-la aos ensaios de escolas de samba. Foi dessa forma que a garota se deslumbrou com a Estação Primeira de Mangueira — e com o gênero musical que a consagraria. Não porque só soubesse cantar samba. Seu repertório, ressalte-se, foi da bossa nova — ela estreou, em 1965, com um compacto em que interpretava Por Quem Morreu de Amor, de Ronaldo Bôscoli e Roberto Menescal — à canção de protesto, passando pelo forró e pela MPB mais genuína. A consagração como sambista viria em 1973, no álbum Canto por um Novo Dia, em que sua voz entoava composições de Nelson Cavaquinho, Martinho da Vila e João Nogueira, por exemplo. Atenciosa, desde sempre, com veteranos — além de Cavaquinho, cantou outro Nelson, o Sargento, e Cartola, de quem descobriu As Rosas Não Falam — e com jovens, ganhou o epíteto de madrinha (entre os novos afilhados, incluiu Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, para ficar só em dois nomes). Nos últimos tempos, sofria terrivelmente por causa de uma fissura no sacro, osso localizado na base da coluna vertebral; nem por isso deixou de fazer shows: chegou a se apresentar deitada. Beth morreu em 30 de abril, aos 72 anos, de infecção generalizada, no Rio de Janeiro.

Elton Medeiros,

compositor e cantor carioca

“Tem gente que imagina que para fazer samba é preciso frequentar botequim. Eu até sei bater uma caixinha de fósforo, mas não faço tipo para corresponder à idealização das pessoas.” Não, Elton Medeiros, de fato, não fazia tipo para se enquadrar no estereótipo de sambista. No entanto, tornou-se um clássico nesse gênero, especialmente pelo rigor que imprimia a composições como O Sol Nascerá, feita com Cartola — cujos versos antológicos “A sorrir / Eu pretendo levar a vida / Pois chorando / Eu vi a mocidade perdida” voltaram ao dia a dia dos brasileiros graças à novela Bom Sucesso, da Rede Globo, para a qual servem de abertura. Aluno de Heitor Villa-Lobos — “Ele dava ingressos para a gente assistir aos concertos dominicais da Sinfônica Brasileira. E fazia até chamada oral sobre o concerto”, contava —, Elton foi ainda parceiro de Paulinho da Viola e Zé Kéti. O compositor morreu em 3 de setembro, aos 89 anos, de complicações de uma pneumonia, no Rio.

Jessye Norman,

soprano americana

Afrodescendente, vinda de uma família de classe média, Jessye Norman descobriu a ópera pelo rádio, quando era menina. Formada em música pela Universidade Howard, de Washington, alcançou notoriedade profissional na Europa — cantou no histórico Teatro alla Scala de Milão e na Royal Opera House, em Londres. Sua estreia no mais emblemático palco do gênero nos Estados Unidos, o do Metropolitan Opera de Nova York, ocorreu em 1983. Famosa, Jessye achou por bem preservar sua voz e passou a se apresentar mais em recitais. A diva, que cantou na festa de 60 anos da rainha inglesa Elizabeth e na posse dos presidentes americanos Ronald Reagan e Bill Clinton, dedicava-se também a causas sociais. Jessye morreu em 30 de setembro, aos 74 anos, de choque séptico decorrente de complicações de uma lesão na medula sofrida em 2015, em Nova York.

Walter Franco,

compositor e cantor paulistano

No fim de 1973, a crítica se dividia entre dois discos na hora de apontar qual o lançamento mais vanguardista do período: Araçá Azul, de Caetano Veloso, e Ou Não, de Walter Franco. Isso basta para dar a dimensão exata do talento do polêmico compositor de Cabeça, vaiada incessantemente no Festival Internacional da Canção no ano anterior. Bem que o júri — formado, entre outros, por Nara Leão e pelo poeta concretista Décio Pignatari — tentou dar o primeiro prêmio a Franco; contudo, diante das pressões, a comissão acabou desfeita, e a vitória coube então a Fio Maravilha, de Jorge Ben Jor. Provocativa, a música seria incluída no LP experimental de 1973, cujo título foi tirado dos seus primeiros versos, que diziam: “Que é que tem nessa cabeça irmão / que é que tem nessa cabeça, ou não”. Mal compreendido pelo público e pelo próprio mercado, Franco lançou poucos álbuns — o último, Tutano, em 2001 — e fazia poucos shows. Em compensação, foi gravado por Chico Buarque, Titãs e Pato Fu, para citar três exemplos de peso. Ele morreu em 24 de outubro, aos 74 anos, das sequelas de um AVC, em São Paulo.

Roberto Leal,

cantor português

A ideia veio do professor de canto: seu aluno lusitano Antonio Joaquim Fernandes, que chegara ao Brasil aos 11 anos de idade e se estabelecera na capital paulista, deveria adotar o nome artístico de Roberto porque seu destino era ser “o Roberto Carlos dos portugueses” (o sobrenome fantasia era para fazer jus à pontualidade e à dedicação nas aulas). O rapaz trabalhou na feira e foi sapateiro antes de explodir como cantor. Notabilizado nos programas de TV de Chacrinha, Roberto Leal vendeu 17 milhões de discos em quatro décadas, emplacando sucessos como Arrebita e Bate o Pé — sempre acompanhados de coreografias algo caricaturadas, que mexiam com o público dos programas de auditório. O cantor morreu em 15 de setembro, aos 67 anos, de complicações de um câncer de pele bastante agressivo, em São Paulo.

EXPRESSÕES EM CENA

Bibi Ferreira,

atriz baiana

Não é exagero dizer que, em seus quase 100 anos de vida, Abigail Izquierdo Ferreira, a Bibi, mal teve tempo de ficar fora dos palcos. Com 24 dias, ela entrou em cena para substituir uma boneca que desaparecera das coxias na montagem da peça Manhãs de Sol, de Oduvaldo Vianna. A companhia era de seus pais, o já então famoso ator carioca Procópio Ferreira e a bailarina espanhola Aída Izquierdo. O casal se separou e, com 3 anos de idade, lá estava Bibi dançando em Santiago, no Chile, acompanhando o grupo de bailados espanhóis da família da mãe. Aliás, ela não só dançava como também tocava violino e cantava (em espanhol, o primeiro idioma que aprendeu). Ainda na infância, esbarrou no preconceito: tinha 9 anos quando não foi aceita no Colégio Sion, do bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, porque era filha de artistas (e artista também). O primeiro salário como protagonista veio em 1941, com Mirandolina, de La Locandiera, de Carlo Goldoni. Bibi chegou a estudar direção e cinema na Royal Academy of Dramatic Arts, em Londres, porém, poucas vezes foi vista na grande tela — assim como na pequena (nunca fez uma telenovela inteira, embora tenha apresentado com sucesso um programa que reunia celebridades). Por outro lado, é certo que estará sempre associada ao teatro musical brasileiro. Ela foi insuperável nesse gênero, atuando tanto em produções importadas como em sucessos nacionais — impossível esquecer de Bibi em Gota d’Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, com quem foi casada, cantando: “Já lhe dei meu corpo, minha alegria / Já estanquei meu sangue quando fervia”. Não foi coincidência que a última grande homenagem que recebeu veio na forma de um musical que contava sua vida — a “vida em rosa”, como dizia a letra de La Vie en Rose (1946), celebrizada pela francesa Édith Piaf e, aqui, por ela mesma, Bibi. A atriz morreu em 13 de fevereiro, aos 96 anos, de parada cardíaca, no Rio.

Agnès Varda,

cineasta franco-belga

Para ela, a distinção entre ficção e documentário não fazia sentido — e foi isso que norteou a estupenda carreira de Agnès Varda. Único expoente feminino da nouvelle vague, Agnès — cujo nome de batismo era Arlette — estreou em 1955 com La Pointe-Courte, obra ficcional baseada no cotidiano de uma vila de pescadores. O trabalho teve recepção modesta, ao contrário de Cleo das 5 às 7 (1962), que acompanhava duas horas na vida de uma mulher à espera do resultado de um exame — apresentado no Festival de Cannes e logo transformado em sucesso internacional. Engajada politicamente, incluindo aí a militância feminista, Agnès chegou aos 72 anos definindo-se como uma “coletora de imagens” em Os Catadores e Eu (2000), feito em parceria com o jovem artista urbano francês Jean René, conhecido como JR. A diretora fazia questão de estar antenada com o que havia de novo; por isso criou um irreverente perfil no Instagram que caiu nas graças da internet. Seu derradeiro trabalho, Varda por Agnès, uma espécie de filme-testamento, foi exibido no Festival de Berlim de 2019. A cineasta morreu em 29 de março, aos 90 anos, em razão de um câncer, em Paris.

Bibi Andersson,

atriz sueca

Primeiro foram os comerciais do sabonete Bris, ela adolescente, ele se iniciando por trás das câmeras. Não demorou e veio a parceria nos longas-metragens — treze no total —, e jamais os nomes de Bibi Andersson e Ingmar Bergman se afastariam. Os traços perfeitos, o sorriso irresistível e, sobretudo, o talento espetacular para exprimir emoções — sensualidade, dor, desilusão — apenas com o olhar fizeram de Berit Elisabeth Andersson uma referência do cinema mundial. Seu trabalho com Bergman rendeu obras-primas como Persona (1966), na qual Bibi atuou ao lado de Liv Ullmann, outra atriz indissociável do cineasta. Antes disso, ela já deixara transparecer sua formidável vocação em dois outros filmes do diretor, ambos de 1957: O Sétimo Selo e o inexcedível Morangos Silvestres. Bibi morreu em 14 de abril, aos 83 anos, de causas não reveladas, em Estocolmo, na Suécia.

Domingos de Oliveira,

dramaturgo, diretor e ator carioca

Não é uma coincidência que o filme de maior repercussão de Domingos de Oliveira se chame Todas as Mulheres do Mundo (1966) e que nas últimas duas décadas de sua vida ele tenha se empenhado na série Mulheres de 50 (2019), pronta para estrear no Canal Brasil quando morreu. Criado pela mãe e pela avó, desde cedo Domingos se rendeu ao universo feminino, com respeito e admiração. Com cinco casamentos, o dramaturgo e diretor fez do sexo oposto o mote de sua produção. Muitas vezes ele trabalhou ao lado das companheiras — Leila Diniz, por exemplo, estrela de Todas as Mulheres…, e Priscilla Rozenbaum, com quem rodou Mulheres de 50 —, além da própria filha, Maria Mariana, que teve com a escritora e atriz Lenita Plonczynski. Juntos, Domingos e Mariana fizeram de Confissões de Adolescente um retumbante sucesso na TV e nos palcos. O dramaturgo morreu em 23 de março, aos 82 anos, de complicações de Parkinson, no Rio de Janeiro.

Doris Day,

atriz americana

Nunca se saberá o que teria ocorrido caso Doris Mary Kappelhoff — a filha de imigrantes alemães nascida nos Estados Unidos que ocuparia o posto de atriz mais bem paga de Hollywood nas décadas de 50 e 60 — houvesse decidido se dedicar apenas ao canto. Sua voz cristalina, é fato, tinha uma afinação surpreendente. Entretanto, ao surgir nas telas no filme Romance em Alto-Mar (1948), com seus olhos azuis que pareciam ainda mais faiscantes devido aos cabelos loiros, Doris Day inscreveu-se de uma vez na história do cinema. Romance tinha codireção de ninguém menos que Michael Curtiz, do clássico Casablanca (1942), todavia ele não foi o único nome de peso com quem Doris trabalhou. Entre os cineastas, seria possível citar Alfred Hitchcock, que a dirigiu em O Homem que Sabia Demais (1956), e, no caso de atores, é incontornável a parceria de Doris com Rock Hudson — em, por exemplo, Confidências à Meia-Noite (1959). Em 1973, a atriz abandonou os sets e passou a se dedicar aos animais, criando uma fundação para isso. Doris morreu em 13 de maio, aos 97 anos, em decorrência de uma pneumonia, na Califórnia.

Ruth de Souza,

atriz carioca

“Imagina, não existem artistas negros.” Era isso que Ruth de Souza ouvia, em meio a gargalhadas de desprezo, quando dizia que queria ser atriz. Coube a ela demolir tal preconceito. Aos 24 anos, precisamente no dia 8 de maio de 1945, Ruth — filha de uma lavadeira e de um lavrador que chegou a tentar a sorte em Minas — se tornou a primeira negra a interpretar um papel no palco do Teatro Municipal do Rio (foi em O Imperador Jones, do americano Eugene O’Neill). Em 1954, ela se transformou na primeira brasileira indicada a um prêmio de destaque do cinema mundial: o de melhor atriz do Festival de Veneza, por sua atuação em Sinhá Moça, de Tom Payne e Oswaldo Sampaio. Em 1965, novo feito pioneiro: a primeira estrela negra das telenovelas brasileiras, no sucesso A Deusa Vencida, levado ao ar pela extinta Excelsior. Três anos mais tarde, estrearia na Rede Globo, na qual participou de mais de vinte produções. Seu derradeiro trabalho foi exibido também pela emissora carioca — ela fez a avó do garoto protagonista da série Se Eu Fechar os Olhos Agora. Ruth morreu em 28 de julho, aos 98 anos, de complicações de uma pneumonia, no Rio de Janeiro.

Gugu Liberato,

apresentador paulistano de TV

O filho de imigrantes portugueses Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, começou a trabalhar aos 12 anos como office-boy em uma imobiliária, mas só tinha olhos para a TV. Não como espectador: queria estar lá dentro. Enviou muitas cartas para Silvio Santos, no entanto só quando participou pela segunda vez do programa do apresentador ouviu o sonhado convite: “Não quer trabalhar comigo?”. Era o ponto de partida de uma carreira meteórica, iniciada aos 14 anos como assistente de produção. Aos 23, Gugu assumiu o comando do Viva a Noite. Contratado pela Globo em agosto de 1987, não chegou a estrear: no Carnaval de 1988, Silvio Santos foi pessoalmente até Roberto Marinho para pedir sua liberação. O auge do sucesso veio com Domingo Legal, lançado em 1993. Na atração, Gugu exibiu quadros de enorme popularidade, bizarrice e polêmica; em um deles, mulheres de biquíni tentavam impedir que convidados encontrassem sabonetes em uma banheira. Em 2009, o apresentador foi para a Record. Ele também fez cinema e gravou discos. No dia 20 de novembro, Gugu sofreu um acidente na casa onde vivia, em Orlando (EUA): caiu do sótão, de uma altura de 4 metros. Levado ao hospital com sangramento intracraniano, não resistiu — morreu em 22 de novembro, aos 60 anos.

Jorge Fernando,

diretor e ator carioca

Foi por sugestão do roteirista Domingos Oliveira que os quatro protagonistas do seriado Ciranda Cirandinha (1978), da Rede Globo — Tatiana, Susana, Hélio e Reinaldo —, ganharam forma, tendo, cada um, como característica predominante uma das funções psicológicas definidas na teoria junguiana: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Lucélia Santos, Denise Bandeira e Fábio Jr. representaram os três primeiros personagens. Para escolher quem faria o último, o diretor Daniel Filho realizou vários testes, e ficou impressionado com o de um jovem de olhos verdes, franzino e carismático: era Jorge Fernando. Seu elogiado desempenho seria o primeiro capítulo de uma das carreiras mais originais da TV brasileira. Se na frente das câmeras “Jorginho” era sempre um destaque, por trás delas se consagrou. Bem-humorado, ele deu à novela das 7 o tom de comédia ligeira, que se tornaria padrão no horário. Entre outros sucessos, Jorge Fernando dirigiu Guerra dos Sexos (1983; parceria com Guel Arraes), Que Rei Sou Eu? (1989) e A Próxima Vítima (1995) — esta, na faixa das 9 da noite. Ele morreu em 27 de outubro, aos 64 anos, de um aneurisma, no Rio.

Antunes Filho,

diretor paulistano de teatro

Ainda que José Alves Antunes Filho houvesse dirigido apenas Macunaíma (1978), adaptação do livro homônimo de Mário de Andrade, já seria suficiente para ter seu nome alinhado aos monumentos do teatro nacional. A montagem é comparável à de Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, encenada em 1943 por Zbigniew Ziembinski e considerada o marco zero da modernidade teatral no país. Mas Antunes levou ao palco outras obras-primas, adaptando Lima Barreto, Machado de Assis e Guimarães Rosa, para não falar de autores de vulto do teatro mundial, como Shakespeare — que nenhum adjetivo consegue mensurar — e o estupendo Samuel Beckett. Cria do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), Antunes — conhecido pelo rigor e pelo temperamento difícil — formou, no Centro de Pesquisa Teatral (CPT), com seus métodos quase espartanos, atores extraordinários como Giulia Gam, Matheus Nachtergaele e Luís Melo. O diretor morreu em 2 de maio, aos 89 anos, de complicações de um câncer de pulmão, na capital paulista.

Franco Zeffirelli,

cineasta italiano

Um erro do escrivão, no cartório, fez Zeffiretti virar Zeffirelli. O sobrenome fora inventado pela mãe para o pequeno Gianfranco — nascido de um relacionamento extraconjugal dela e do pai do garoto —, baseando-se em uma ópera de Mozart, Idomeneo. O equívoco não atrapalhou em nada o culto de Gianfranco pelo gênero, do qual se tornaria um exímio diretor. Sua consagração, porém, seria mesmo como cineasta. Depois de trabalhar como ator, Zeffirelli foi assistente de direção de Vitorio de Sica e Roberto Rossellini, dois gigantes da arte cinematográfica italiana. Entretanto, seu mentor acabaria sendo outro ícone daquele período, Luchino Visconti, com quem Zeffirelli teria um complicado romance. Admirador da obra de William Shakespeare, ele levou para a tela grande A Megera Domada (1967), Romeu e Julieta (1968) — um estrondoso êxito de bilheteria —, Otello (1986) e Hamlet (1990). Tamanha devoção lhe garantiu o título de sir, na Inglaterra. Zeffirelli morreu em 15 de junho, aos 96 anos, de uma doença não divulgada, em Roma.

Fábio Barreto,

cineasta carioca

O cinema, e o Brasil, entraram cedo na vida de Fábio Barreto. Menino, ele herdou das filmagens de Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, fotografado por seu pai, Luiz Carlos Barreto, a cadela que representou Baleia, personagem do livro de Graciliano Ramos no qual a produção se baseava. Em sua estreia como diretor, Fábio também recorreu à literatura: Índia, a Filha do Sol, de 1982, era uma adaptação de um conto de Bernardo Élis. Outro filme que partiu da ficção brasileira foi seu maior sucesso: O Quatrilho (1995), inspirado no romance de José Clemente Pozenato, recebeu indicação ao Oscar. Em 2009, o cineasta lançou Lula, o Filho do Brasil. No mesmo ano, sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro e entrou em coma. Morreu em 20 de novembro, aos 62 anos, no Rio.

Fernanda Young,

roteirista, atriz e escritora fluminense

Os braços repletos de tatuagens, que sobressaíam na pele alvíssima, já insinuavam que ali estava uma mulher irreverente. A curta e ao mesmo tempo profícua carreira de Fernanda Young não desmentiu isso. Sua estreia como roteirista de televisão, na Globo, ocorreu em 1995, na série A Comédia da Vida Privada, baseada em textos de Luis Fernando Verissimo e escrita em parceria com o marido, Alexandre Machado. A dupla assinou ainda o maior êxito da carreira de Fernanda: a série Os Normais (2001-2003), também exibida pela Globo e que renderia dois filmes. Na TV fechada, ela participou do programa Saia Justa e teve a própria atração, Irritando Fernanda Young, ambos na GNT, nos quais explorava seu humor e sua liberdade. Paralelamente ao trabalho televisivo, Fernanda investia na literatura — publicou catorze títulos e foi colunista de O Globo. Em seu último texto para o jornal carioca, escreveu: “A cafonice detesta a arte”. Seu derradeiro trabalho seria como atriz: estava prestes a estrear, ao lado de Fernanda Nobre, no Centro Cultural São Paulo, a peça Ainda Nada de Novo, de Carlos Canhameiro. Na trama, elas viveriam um casal. Fernanda Young morreu em 25 de agosto, aos 49 anos, de parada cardíaca, decorrente de crise de asma, em Gonçalves (MG).

ROMANCE COM AS PALAVRAS

Toni Morrison,

escritora americana

Negra, filha de uma dona de casa e de um operário e tendo, ela mesma, trabalhado como empregada doméstica, Toni Morrison jamais aceitou o papel de vítima. Primeira afrodescendente a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1993, Toni acreditava que as mazelas provocadas pelo racismo, tão explícito nos Estados Unidos, precisavam vir a público por alguém como ela, com a legitimidade do que hoje se classifica como “lugar de fala”. Formada em filologia e ex-editora na prestigiosa Random House, Toni Morrison só estreou como ficcionista aos 39 anos de idade, com O Olho Mais Azul (1970), a história de uma criança negra que almeja ser branca e ter olhos claros. A consagração, todavia, só viria com a trilogia composta de Amada (1987), Jazz (1992) e Paraíso (1997). O primeiro romance trata de uma escrava que fugiu do cativeiro; o segundo explora as idiossincrasias do Harlem, bairro de Nova York cuja população é predominantemente afro; e o terceiro apresenta uma cidade fictícia habitada só por negros que é abalada pela chegada de uma mulher branca. A autora morreu em 5 de agosto, aos 88 anos, de complicações de uma pneumonia, em Nova York.

João Carlos Marinho,

escritor infantojuvenil carioca

Gordo, Edmundo, Pituca e Berenice. Com esse quarteto, protagonista de O Gênio do Crime (1969), a literatura infantojuvenil brasileira virou uma página de sua história. Com uma linguagem ágil e uma trama atraente para o seu público, João Carlos Marinho se transformou em uma referência no gênero — influenciando de maneira decisiva “o que veio depois”, como assinalou Ruth Rocha, ela própria uma autora incontornável da literatura infantil. Na trama do clássico de Marinho, um grupo de crianças se empenha na busca de quem está por trás da falsificação de figurinhas raras de futebol que permitiam completar álbuns e ganhar prêmios. Formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP — após fazer o antigo colegial na Suíça e se fixar na capital paulista —, o escritor trabalhou como advogado até 1987, quando passou a viver de direitos autorais. Publicou mais de uma dezena de obras com a Turma do Gordo e também livros para adultos. Morreu em 17 de março, aos 83 anos, de infecção generalizada, em São Paulo.

Harold Bloom,

crítico literário americano

Para Harold Bloom, as únicas coisas de valor no mundo eram a inteligência, a beleza e o amor. Ele encontrou as duas primeiras na literatura — e a ela devotou toda a sua paixão. Nascido no interior de uma família de judeus ortodoxos, Bloom concluiu seu doutorado aos 25 anos na Universidade de Yale e em seguida começou a dar aulas lá mesmo. Fez isso até quatro dias antes de morrer. Apesar da solidez de seus conhecimentos literários — ou talvez exatamente por isso —, o crítico conseguiu a proeza de fazer com que obras ensaísticas de inegável sofisticação intelectual virassem best-sellers. Seus livros mais conhecidos são A Angústia da Influência (1973), no qual ele defende a ideia de que todo grande autor realiza uma “desleitura criativa” dos mestres que o antecederam, e O Cânone Ocidental (1994), em que se debruça sobre nomes de peso das letras desse lado do planeta, tendo à frente o inglês William Shakespeare. Inimigo do que chamava de “escola do ressentimento”, Bloom tinha aversão a produções ou leituras de cunho interpretativo norteadas pelo “politicamente correto” — e, dessa maneira, se tornou uma figura controversa em muitos setores. O crítico morreu em 14 de outubro, aos 89 anos, de causas não divulgadas, em New Haven, Connecticut.

IMAGENS DO JORNALISMO

Ricardo Boechat,

jornalista brasileiro nascido na Argentina

Com quase meio século de carreira — começara como repórter nos anos 1970 —, o jornalista Ricardo Boechat certamente não imaginava que um dia ele próprio mobilizaria o noticiário do país. Sua morte provocou isso. Claro que contribuiu para tanto o modo pelo qual ele perdeu a vida: voltava para São Paulo, de helicóptero, vindo de Campinas, onde proferira uma palestra, quando, ao tentar fazer um pouso de emergência, a nave bateu em um caminhão que estava na Rodovia Anhanguera e pegou fogo. O piloto, Ronaldo Quattrucci, também morreu na hora. Imediatamente, a notícia tomou conta de TVs, rádios e sites, e no dia seguinte figuraria com destaque em todos os jornais. Mas, para além do inusitado do acidente, o que, de fato, pesou na extraordinária repercussão da morte de Boechat foi sua fulgurante trajetória profissional. Nascido em Buenos Aires, filho de diplomata, e criado em Niterói, ele integrou a equipe do colunista Ibrahim Sued, no Diário de Notícias, do Rio de Janeiro, com quem seguiu para O Globo. No começo dos anos 80, rompido com Sued, foi para o Jornal do Brasil. Pouco depois voltaria para O Globo. Permaneceria na empresa, atuando inclusive na televisão, até 2001, ano em que foi demitido após ter seu nome citado, em reportagem publicada por VEJA, num escândalo relacionado à guerra pelo controle das teles no país. Voltaria ainda ao Jornal do Brasil antes de ingressar, em 2006, no Grupo Bandeirantes. Lá se tornou inicialmente conhecido por seu trabalho na BandNews FM e, em seguida, como âncora do Jornal da Band. Popularíssimo entre os taxistas, Boechat foi homenageado por eles com uma carreata até o Museu da Imagem e do Som da capital paulista, onde estava sendo velado. Seu caixão também foi enfeitado com placas de táxi. “Meu filho ficaria assombrado com a quantidade de gente que demonstrou carinho por ele”, disse sua mãe, Mercedes Carrascal. O jornalista morreu em 11 de fevereiro, aos 66 anos, na altura do quilômetro 7 do Rodoanel, na Grande São Paulo.

Gervásio Baptista,

fotojornalista baiano

Sete Copas do Mundo, duas revoluções — a Cubana e a dos Cravos — e até a Guerra do Vietnã. Apesar de ter clicado todos esses eventos, Gervásio Batista se consagrou como o maior fotógrafo de presidentes brasileiros. São dele duas das imagens mais célebres da República, a saber: a de Juscelino Kubitschek com o braço estendido para o alto, como num aceno, cartola na mão, o sorriso largo, na inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960; e a de Tancredo Neves em março de 1985, no Hospital de Base de Brasília, horas antes de sofrer uma hemorragia que o obrigaria a ser transferido para o Incor, em São Paulo, onde morreria 27 dias depois, em outro 21 de abril. A cena com Tancredo, conforme revelou uma reportagem de VEJA, fora montada: apagaram-se as sondas injetadas no braço do presidente eleito e uma enfermeira, que estava ao fundo. Gervásio se dirigira até o local chamado pelo próprio Tancredo e o objetivo da foto era tentar mostrar que não havia nada de errado com sua saúde. “Ele estava bem”, insistiu sempre o fotógrafo. Gervásio morreu em 5 de abril, aos 95 anos, de causas naturais, em Brasília.

ALTA-COSTURA

Karl Lagerfeld,

estilista alemão

Ele era chamado de Kaiser (“imperador”, em alemão). Com razão. Durante décadas, Karl Lagerfeld realmente imperou no mundo da moda. Desembarcou em Paris nos anos 1950 e logo foi trabalhar com Pierre Balmain. Depois esteve na Jean Patou e Chloé antes de chegar à italiana Fendi, onde se tornou diretor de criação — cargo vitalício por contrato, como seria também na Chanel. O comando da grife criada pela lendária Coco teve início em 1983. Foi Lagerfeld quem a fez renascer — a marca estava decadente e sobrevivia graças à venda de cosméticos. Para tanto, ele deu um ar algo pop aos cortes e tecidos que haviam sido imortalizados pela fundadora. Lagerfeld fez figurinos para estrelas como Madonna, no entanto sua musa foi a modelo aposentada Inès de la Fressange. Até onde se conhece de sua biografia, o estilista teve um único companheiro, Jacques de Bascher, que morreu de aids, aos 38 anos, em 1989. Compulsivo no trabalho, atuou também na fotografia, fez um filme experimental com Andy Warhol e fundou uma editora. Consta que teria uma biblioteca de 300 000 títulos. Senhor dos aforismos, Lagerfeld declarou certa vez: “Detesto ter conversas com intelectuais. Só a minha opinião me interessa”. É verdade. Só sua opinião lhe interessava. Nada mais natural para um Kaiser. O estilista morreu em 19 de fevereiro, aos presumidos 85 anos (não contava a idade), de causa não revelada (falava-se que tinha câncer de pâncreas), em Paris.

CREDO POLÍTICO

Jacques Chirac,

ex-presidente e ex-premiê francês

“O camaleão da República.” Assim o jornal Libération definiu Jacques Chirac, ex-presidente (1995-2007) e ex-primeiro-ministro (1974-1976, 1986-1988) da França. Não sem motivo. Que o diga sua participação em um momento histórico do país, a “coabitação”, que pôs no poder um premiê mais à direita (o próprio Chirac) e um chefe de Estado socialista (o presidente François Mitterrand). Seu legado acabou manchado por escândalos de corrupção do período em que foi prefeito da capital francesa. Condenado em 2011 a dois anos de prisão, ele acabou tendo a pena suspensa. Chirac morreu em 26 de setembro, aos 86 anos, de causas não reveladas, em Paris.

Henry Sobel,

rabino português radicado no Brasil

A ditadura no Brasil começou a ruir em um ato religioso — contudo, de inspiração política. Em 31 de outubro de 1975, milhares de pessoas assistiram, na Catedral da Sé, a um ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, morto no dia 25 nas dependências do DOI-Codi na capital paulista. À frente da celebração — ao lado de dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, e do pastor presbiteriano Jaime Wright — estava o rabino Henry Sobel. Dias antes, Sobel, que chegara ao Brasil em 1970, vindo dos Estados Unidos, já havia desafiado o regime ao ordenar que Herzog, judeu, fosse enterrado no centro do cemitério israelita, rejeitando a versão de suicídio apresentada pelas autoridades, que determinaria o sepultamento nas margens do local. O rabino também participaria, com Arns e Wright, do projeto Brasil Nunca Mais, que revelou a extensão da repressão no país durante a ditadura. Em 2007, Sobel foi detido nos EUA acusado de roubar gravatas de uma loja. Na época, atribuiu o ato à confusão provocada por medicamentos. Afastou-se, então, da Congregação Israelita Paulista. Em 2013, voltou para os EUA. No ano seguinte, disse que o furto fora “uma falha moral”. Sobel morreu em 22 de novembro, aos 75 anos, de complicações de um câncer no pulmão, em Miami.

NA ROTA DOS LUCROS

Lee Iacocca,

executivo americano

Filho de um vendedor de hot-dog que saíra da Itália para tentar fazer a América, Lee Iacocca representou como poucos a personificação do modelo americano de sucesso. Formado em engenharia, entrou na Ford em 1946, porém em pouco tempo achou que a divisão em que ele estava na fábrica não era o seu lugar: preferia trabalhar com pessoas, e não com máquinas. Mudou de área, fez uma campanha que levou à venda de pelo menos 75 000 carros — e não parou mais de subir. Em 1964 lançou o Mustang e seis anos depois assumiu a presidência da empresa. Em 1978 foi demitido pelo proprietário, Henry Ford II. Convidado para assumir a Chrysler, tirou a marca do buraco e se tornou uma celebridade. A autobiografia de Iacocca, publicada em 1984, virou best-seller. Em várias pesquisas, ele chegou a aparecer como candidato ideal à sucessão de Ronald Reagan na Presidência dos EUA no pleito de 1988 — porém, nunca aceitou a carreira política. Morreu em 2 de julho, aos 94 anos, de complicações de Parkinson, na Califórnia.

Lázaro de Mello Brandão,

economista paulista

Foram 75 anos de ligação com o Bradesco. Quando, em 1942, se empregou como escriturário na agência de Marília, no interior paulista, da então Casa Bancária Almeida & Cia., Lázaro de Mello Brandão tinha apenas 16 anos — e nenhuma intenção de continuar por lá. A ideia era passar no concurso do Banco do Brasil. Entretanto, “seu Brandão”, como era chamado, acabou ficando — e se tornou o presidente mais longevo da instituição. Presidiu a diretoria entre janeiro de 1981 e março de 1999, tendo assumido o conselho de administração em fevereiro de 1990, posto que só deixou em 2017, aos 91 anos. Sob sua gestão, o Bradesco, nome adotado em 1943, transformou-se no maior banco do país, posição só perdida depois da fusão do Itaú com o Unibanco, ocorrida em 2008. Discreto, Lázaro Brandão criou o hábito de chegar ao Bradesco às 7 da manhã e só sair no começo da noite, numa rotina que manteve até perto do fim da vida. O economista morreu em 16 de outubro, aos 93 anos, em decorrência de complicações de uma cirurgia de diverticulite, em São Paulo.

A FÓRMULA DA REVOLUÇÃO

George Rosenkranz,

químico húngaro

“Todo mundo sabe o que é a pílula. É um objeto pequeno — ainda que seu efeito potencial possa ser muitas vezes mais devastador do que o da bomba atômica.” Foi dessa maneira que a revista americana Reader’s Digest se referiu, em 1968, a uma das maiores responsáveis pela revolução que mudaria para sempre o comportamento sexual da humanidade. Um dos nomes por trás desse prodígio foi o químico George Rosenkranz. De origem judaica, ele fugiu da Suíça — onde estudava —, temendo a perseguição nazista, e se instalou no México. Lá, no pequeno laboratório Syntex, comandou um grupo de cientistas que elaboraria um composto sintético, a noretindrona, que se tornaria o principal componente da pílula anticoncepcional. Rosenkranz morreu em 23 de junho, com inacreditáveis 102 anos, de causas naturais, na Califórnia.

HISTÓRIAS DE CAMPEÕES

Gordon Banks,

ex-goleiro inglês

Embora tenha sido o goleiro titular da Inglaterra campeã do mundo em 1966, Gordon Banks viveu sua partida mais memorável na Copa seguinte, no México, em um jogo contra o Brasil, no qual, aliás, sua equipe acabou derrotada por 1 a 0 (estufou suas redes o camisa 7 Jairzinho). O motivo não poderia ser outro: uma espetacular defesa, feita aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava 0 a 0. Pelé pulou 70 centímetros dentro da grande área e cabeceou a bola para baixo, com força. Banks, em um lance impossível, saltou em direção à sua trave direita para fazer aquela que, até hoje, é considerada a maior façanha de um arqueiro em toda a história do futebol. Eleito seis vezes o melhor do planeta em sua posição, Banks ganharia a admiração do próprio Rei. “Tinha tanta certeza do desfecho que já estava pronto para comemorar”, disse Pelé ao se relembrar daquele instante irrepetível. Em 1972, o goleiro sofreu um grave acidente automobilístico que o fez perder a visão direita, levando-o, momentaneamente, a encerrar a carreira (voltaria a atuar em 1977 na liga americana). Banks morreu em 12 de fevereiro, aos 81 anos, de câncer nos rins, em Stoke on Trent, no Reino Unido.

Coutinho,

ex-atacante paulista

Antônio Wilson Vieira Honório ganhou a alcunha de “Cotinho” quando ainda era um garoto, por causa de sua baixa estatura. Todavia, seu gigantismo no futebol não combinava com o apelido; por isso, ele foi adaptado para Coutinho. Vestindo a camisa 9 do insuperável Santos bicampeão do planeta, ele se tornou célebre atuando bem próximo de Pelé, com quem fazia memoráveis tabelinhas, capazes de levar a torcida adversária a aplaudir de pé. O craque seria titular na seleção que venceu a Copa de 62, mas se contundiu pouco antes da competição e acabou substituído por Vavá. Coutinho morreu em 11 de março, aos 75 anos, de infarto, na cidade de Santos.

Niki Lauda,

ex-piloto de F1 austríaco

Apesar de vir de uma família de posses, Andreas Nikolaus Lauda teve de fazer um empréstimo pessoal quando quis se lançar na carreira automobilística — opção profissional que não era aceita por seus pais. A decisão foi acertada. Niki Lauda arrebataria por três vezes o título de campeão mundial de Fórmula 1 (em 1975 e 1977 pela Ferrari e em 1984 pela McLaren). O de 1976 ele perdeu por apenas 1 ponto para o inglês James Hunt, seu principal concorrente — em que pese o fato de ter batido com violência durante o GP da Alemanha, disputado no circuito de Nürburgring, o que por pouco não lhe tirou a vida (recebeu até a extrema-unção). O piloto — que em 2018 se submetera a um transplante de pulmão — morreu em 20 de maio, aos 70 anos, de falência de múltiplos órgãos, em Zurique.

Publicado em VEJA de 1º de janeiro de 2020, edição nº 2667

De quem veio a ordem para TV Record ‘ignorar’ morte de papa Francisco

De quem veio a ordem para TV Record ‘ignorar’ morte de papa Francisco Cauã Reymond é excluído de grupo de ‘Vale Tudo’ após polêmicas

Cauã Reymond é excluído de grupo de ‘Vale Tudo’ após polêmicas A última pá de cal que faltava para enterrar o ‘BBB 25’ na Globo

A última pá de cal que faltava para enterrar o ‘BBB 25’ na Globo Papa Francisco tinha fortuna? O que acontece com os bens de um pontífice

Papa Francisco tinha fortuna? O que acontece com os bens de um pontífice O vexame histórico que coroou o fracasso do BBB 25 na audiência

O vexame histórico que coroou o fracasso do BBB 25 na audiência