Clima de terra sem lei

Frase da procuradora-geral Raquel Dodge sobre o Rio traduz uma sensação palpável, com a prisão de três ex-governadores e dois ex-presidentes da Assembleia

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho foi sempre afeito a tiradas de humor. Na terça-feira 21, ele fez circular nas redes sociais um vídeo logo depois de anunciada a prisão dos três deputados estaduais de maior influência na política fluminense — Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi —, todos do PMDB. “O PMDB é o Partido do Movimento Democrático de Benfica”, espezinhava Garotinho, referindo-se à Casa de Custódia de Benfica, presídio na Zona Norte carioca onde segue preso o ex-governador Sérgio Cabral, também do PMDB. E finalizou com uma bravata: “A faxina ainda não terminou”.

Não terminara mesmo. Na manhã seguinte, Garotinho foi surpreendido com o decreto da própria prisão e da de sua mulher, Rosinha Garotinho, que também comandou o Palácio Guanabara. Os dois terminaram em Benfica. A piada precoce perdeu a graça. E, ao lado da turma do PMDB, foram dar na cadeia duas estrelas luminosas do PR. Fez-se história. A quarta-feira 22 entrou para os anais do Rio por um dado vergonhoso: todos os governadores eleitos desde 1998 e todos os ocupantes da presidência da Assembleia Legislativa desde então estavam encarcerados sob a acusação de se alimentarem de propinodutos que lhes encheram os bolsos enquanto dilapidavam o caixa estadual.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, resumiu a situação fluminense com uma frase cortante: “Há um clima de terra sem lei que domina o Rio”. A percepção é real, o clima é esse mesmo, mas convém ressaltar que a prisão das mais poderosas autoridades do estado nos últimos vinte anos é uma demonstração de que algo está sendo feito para desenterrar a roubalheira. Com os trabalhos do Ministério Público Estadual e do braço regional da Lava-Jato, a expectativa é que muita lama ainda virá à superfície. “As investigações não estão nem perto do fim”, diz Eduardo El Hage, que lidera a força-tarefa no estado. Na quinta-feira 23, foi decretado o retorno à prisão da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo. Já o governador Luiz Fernando Pezão, da turma de Cabral, é investigado por recebimento de milhões de reais de empreiteiras e empresas de ônibus. Na Assembleia Legislativa, deputados ligados aos caciques peemedebistas não escondem o medo de cair — o que ajuda a entender por que, em sessão do dia 17, a maioria decidiu livrar da prisão Picciani e os outros sem sequer seguir o rito usual, de levar a decisão do Legislativo ao Judiciário, aproveitando uma brecha aberta pelo Supremo Tribunal Federal (leia a Carta ao Leitor). O trio voltou à prisão quatro dias depois.

Ao desnudar pouco a pouco a teia de corrupção que sustenta a política fluminense, a investigação expõe o saldo de duas décadas de crimes do colarinho-branco. O fato de o Rio ter sido o polo mais dinâmico do Brasil colonial e sede do poder por dois séculos criou um ambiente favorável à proliferação de balcões de negócios na administração pública. Antes da vinda da corte ao Rio, as instituições portuguesas quase não fiscalizavam os governos locais. Pesava o receio de que uma vigilância efetiva pudesse causar rebeliões incontornáveis. “Praticamente todos os administradores instalados aqui foram denunciados ao rei por práticas ilícitas, mas a Coroa fazia vista grossa”, diz a historiadora Adriana Romeiro, autora do livro Corrupção e Poder no Brasil. “E, no entanto, o Rio era considerado na Europa o lugar mais corrupto de todo o Atlântico Sul.” Em 1808, a chegada da corte embaralhou mais ainda a noção de público e privado. Títulos de nobreza foram distribuídos às centenas por dom João VI em troca do sustento da realeza.

Para registro: um dos primeiros governantes da então capitania do Rio de Janeiro preso por malfeitos foi o militar português Salvador Correia de Sá e Benevides (parente de Estácio de Sá, fundador da cidade). Em 1663, foi acusado de receber propina em troca da autorização para navios holandeses carregarem o açúcar brasileiro para fora do país. Assim ele era descrito à época: “Governante venal, ambicioso e despótico (…), valendo-se da autoridade do cargo para extorquir não só moradores, mas também os que passavam pelo Porto do Rio de Janeiro”. Para não perder o fio da meada, convém relembrar: o relato é de 1663.

A corrupção que a Lava-Jato agora escancara no Rio é uma chaga nacional entranhada em todas as esferas de poder. Mas há algumas especificidades na miopia ética fluminense. Uma delas é a histórica acomodação entre o lícito e o ilícito, por convicção ideológica ou interesses escusos. Nos tempos de Leonel Brizola, que comandou o estado duas vezes (1983-1987 e 1991-1994), os traficantes começaram a dominar territórios enquanto a polícia se esquivava do confronto. Desde os anos 1980, governadores têm sido mais que lenientes com contraventores que tocam o Carnaval carioca e o jogo do bicho. Em 1991, o atual ministro e então governador Moreira Franco foi flagrado em clima de festa com a cúpula da contravenção. VEJA apurou que, em 2006, foi a vez de Cabral procurar o notório bicheiro Anísio Abraão David: pediu a ele ajuda financeira na reta final da campanha. A proximidade da classe política com o poder paralelo nas favelas também é evidente. Para crescer eleitoralmente na populosa e pobre Zona Oeste, o clã Garotinho aliou-se a milicianos (um deles chegou a ser nomeado na gestão Rosinha). “A relação promíscua com criminosos no Rio se dá na medida em que eles exercem controle territorial”, diz o cientista político João Trajano Sento-Sé. Isso, claro, traz votos.

O PMDB passou a ser hegemônico no Rio no primeiro governo Cabral, em 2007. Desde então, esparramou seu raio de influência por todos os poderes, oferecendo verbas e cargos a aliados com um vigor que só encontra paralelo na era chamada de “chaguista”. Ao contrário de célebres ex-governadores, como Carlos Lacerda e Brizola, que sofreram forte oposição do Legislativo, Chagas Freitas (eleito indiretamente governador pelo MDB fluminense em 1970) sempre teve o controle da Assembleia, assim como tem o PMDB de hoje. “O chaguismo está na raiz da prática clientelista que se renova no Rio”, explica o economista Mauro Osorio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, a base governista tem cinquenta dos setenta deputados. A máquina peemedebista, com mais de uma dezena de partidos aliados, chegou a ocupar 80% das prefeituras do estado — ou seja, viveu quase sem oposição e ainda por cima sob as generosas asas dos governos Lula e Dilma. Não parou aí: o Ministério Público estadual arquivou as principais denúncias contra o grupo de Cabral, e o Tribunal de Contas, que deveria fiscalizar o governo, sempre lhe foi benevolente (cinco dos sete conselheiros, aliás, foram presos por fechar os olhos à roubalheira), talvez no caso mais ilustrativo da história sobre o significado do termo “quadrilha”.

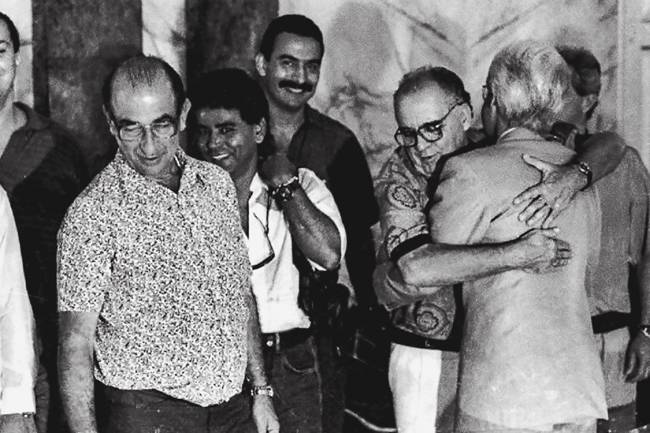

Acredite: Cabral e Garotinho já estiveram juntos. Antes de conquistar o Palácio Guanabara, o PMDB compôs a base dos governos Garotinho e Rosinha. Mas a ascensão de Cabral fez Garotinho se sentir enganado. Em 2010, ele deu a um grupo de deputados com quem almoçava em uma churrascaria uma pista sobre o que o incomodava. Dois dos presentes contaram a VEJA que Garotinho levantou a voz para falar mal do empresário Arthur de Menezes Soares, conhecido como Rei Arthur (acusado de comprar votos na escolha do Rio para sediar a Olimpíada). O Rei Arthur havia quebrado a promessa de lhe dar recursos para campanhas porque preferira agradar à ala cabralina, com quem viria a amealhar 1 bilhão de reais em contratos. Em outra ocasião, todos saíram felizes: um delator da Odebrecht relatou ter irrigado tanto o caixa de Cabral como o do casal Garotinho.

Nesse balé de encontros e desencontros, cabralinos e garotinhos voltaram a se esbarrar, desta vez no pátio da Casa de Custódia de Benfica. O casal Garotinho foi parar lá acusado de receber da enroladíssima JBS verbas por meio de caixa dois para campanhas políticas. Cabral, Picciani e Paulo Melo, autoridades supremas em caixa dois, são denunciados também por enriquecimento ilícito.

Além de tudo, o Rio está mergulhado na pior crise financeira de sua história. A debacle econômica, é verdade, tem sua origem lá atrás, quando Juscelino Kubitschek levou a capital para Brasília, em 1960. Mas uma sequência de decisões desastradas tratou de enterrar qualquer chance de o estado reaver a prosperidade, inclusive com a Olimpíada, cujas obras engrossam agora a lista da Lava-Jato. Houve até esperança recente de que o Rio deixaria o atoleiro, empurrado pelos royalties do petróleo e pelas Unidades de Polícia Pacificadora, programa-vitrine que chegou a retirar o controle de nacos da cidade das mãos do tráfico. Ainda não foi dessa vez.

Dinamitadas pela queda vertiginosa na receita do petróleo e pela corrupção sem freios, as contas públicas cravam o pior rombo do Brasil (19 bilhões de reais), e os índices de criminalidade atingem níveis inéditos. A receita para recuperar o Rio é clara:

– Continuar a faxina da Lava-Jato, fechando os dutos que alimentam a roubalheira e degeneram o tecido social;

– Retomar a responsabilidade fiscal na esfera pública, cuja ausência explodiu o caixa do estado, e vencer a ilusão de que o petróleo é uma riqueza fácil;

– Combater a criminalidade comum sem condescendência e à base de inteligência policial, área desidratada pela falta de recursos.

Só assim o clima de terra sem lei será coisa do passado.

Publicado em VEJA de 29 de novembro de 2017, edição nº 2558

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO