Claro enigma

Nunca se soube tanto a respeito do autismo, distúrbio que acomete uma em cada 68 crianças e que, aos poucos, começa a ser aceito sem os velhos preconceitos

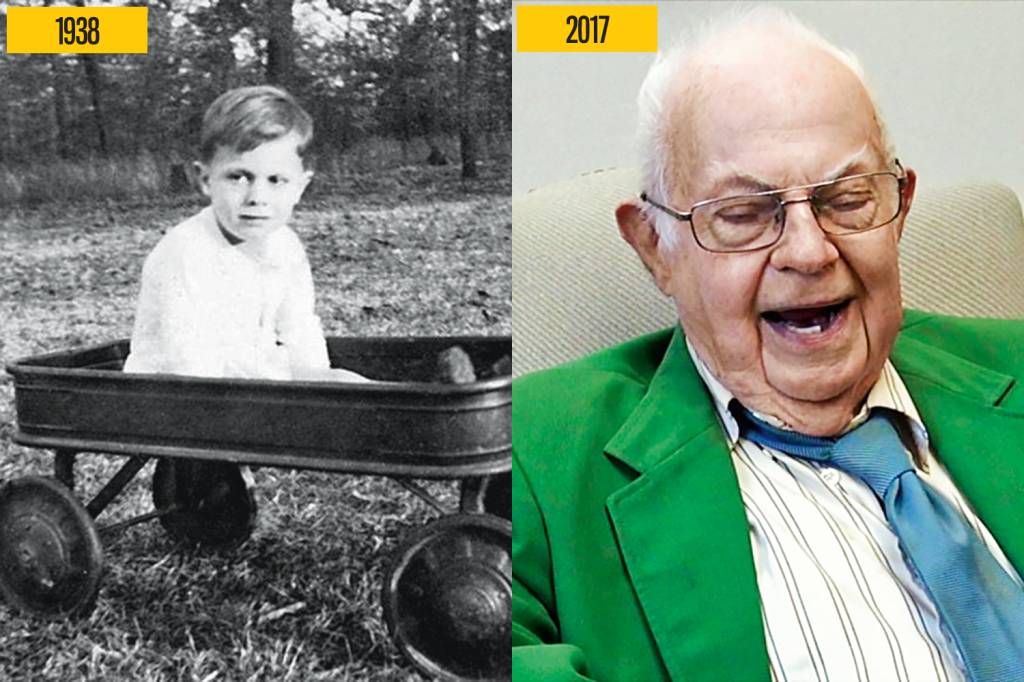

“Ele nunca demonstra alegria quando vê o pai ou a mãe. Parece fechado em sua concha e vive dentro de si.” Foi dessa forma que, em 1938, Beamon Triplett, advogado na pequena cidade de Forest, no Mississippi, descreveu seu filho, Donald, então com 4 anos, a um dos psiquiatras infantis mais respeitados nos Estados Unidos daquele período, o austríaco Leo Kanner (1894-1981), do Hospital Johns Hopkins. Em uma longa carta datilografada — eram 33 páginas —, Triplett relatava seu drama e o de sua mulher, Mary, com o garotinho que nunca havia correspondido a um sorriso do casal que o tinha colocado no mundo — como se ele não pertencesse ao mesmo mundo dos pais. “Donald raramente vem quando o chamam, tem de ser pego e carregado ou levado aonde deve ir (…) parece estar sempre pensando, pensando e pensando”, dizia Triplett. Os pais do menino buscavam de Kanner uma resposta para o comportamento do filho. Pensaram em esquizofrenia. Não era. Timidez exagerada. Também não era. Cinco anos depois da conversa inicial com os Triplett, e de acompanhar outras dez crianças com comportamento semelhante, o médico austríaco deu um salto histórico ao denominar o que o garotinho Donald tinha de “distúrbio autista de contato afetivo”. Donald virou, assim, o “caso número 1” do transtorno. Hoje, ele está com 84 anos e, em sua trajetória, testemunhou quase um século de mudança dos humores da sociedade em relação ao autismo — no início, havia medo, depois desprezo e, agora, por fim, a sociedade começa a expressar aceitação. Nesse longo período, surgiram três novidades: nunca se teve tanto conhecimento sobre o autismo, nunca foi tão fácil chegar a um diagnóstico e — sabe-se atualmente — trata-se de um transtorno muito mais comum do que se imagina.

O mais recente achado, divulgado há duas semanas pela prestigiosa revista científica britânica Nature, revelou que um sintoma comum aos autistas — o fato de raramente fixarem o olhar na boca e nos olhos de outras pessoas — pode ter um traço genético. Abre-se, assim, um caminho na tentativa de explorar a existência de genes supostamente envolvidos no engajamento social e os modos como as vias genéticas podem ser interrompidas em distúrbios do desenvolvimento neurológico. Com isso, amplia-se a possibilidade de entender melhor a dinâmica do autismo.

Há mais no campo do diagnóstico precoce. Em breve, uma tecnologia conhecida como eye-tracking (rastreamento ocular) será capaz de escrutar a direção do olhar de uma criança e, com isso, identificar o transtorno de maneira ainda mais precisa. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade Yale, nos Estados Unidos, a ferramenta poderá ser tão essencial quanto a balança que acompanha o ganho de peso das crianças ou a régua de medir o crescimento infantil. Hoje, a detecção do distúrbio pioneiramente identificado por Leo Kanner é feita por meio da observação dos sintomas e de testes específicos.

O transtorno não é um fenômeno novo. Faz parte da condição humana. Na Rússia do século XV, os autistas — que ninguém sabia que eram autistas — eram considerados “idiotas sagrados”, tidos como figuras divinas pelo seu comportamento especial. No início do século XX, com a macabra ascensão da eugenia, autistas passavam a vida trancafiados em hospitais, eram esterilizados ou até mesmo sacrificados, como se faz com um animal incapacitado pela doença. Felizmente, desses tempos brutais para cá muita coisa mudou — e descobriu-se que a prevalência do distúrbio é muito mais elevada do que se imaginava. Estima-se que o autismo acometa uma em cada 68 crianças. No Brasil, existem cerca de 2 milhões de casos diagnosticados, mas certamente há uma estupenda subnotificação. Calcula-se que o número real chegue a 3 milhões. Para efeito de comparação, a taxa da síndrome de Down é de um caso para 700 nascimentos, muito mais baixa que a do autismo, portanto. A alta prevalência não significa que o transtorno esteja se espalhando, como uma epidemia. Ela se deve aos avanços na área de diagnóstico, pois os estudos sobre o autismo triplicaram na última década.

Mas, afinal, o que é o autismo? A definição mais sucinta diz que se trata da dificuldade de seu portador, desde a primeira infância, de relacionar-se com outras pessoas e da manifestação de comportamentos repetitivos. Mas cada autista é único. Não há dois exatamente iguais, embora em quase todos seja possível enxergar, em alguma medida, a figura de Donald Triplett, o caso pioneiro, segundo a descrição feita pelos jornalistas americanos John Donvan e Caren Zucker, autores de Outra Sintonia, um fascinante livro, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, que conta a história do autismo. Escrevem eles: “As pessoas pareciam desconcertá-lo, mas com coisas Donald tinha uma relação sólida e satisfatória”.

Alguns autistas têm dificuldade de combinar palavras em sentenças que façam alguma lógica. Muitos apresentam dificuldade de alfabetização. Uns não interagem e se fecham em si mesmos. Outros se comunicam apenas com pessoas mais próximas. O interesse sempre fixo por algum assunto muito específico varia de intensidade. Há os que vivem alinhando os brinquedos de modo repetitivo, os que assistem ao mesmo filme dezenas e dezenas de vezes ou só pisam em azulejos de uma cor específica, como se tivessem uma compulsão obsessiva. Mas alguns podem, sim, ter uma vida produtiva. Estima-se que 16% deles ocupem cargos em empregos remunerados, em tempo integral — isso em países ricos, como o Reino Unido. Donald Triplett, por exemplo, chegou a trabalhar, mas sempre no escritório do pai e, depois, de familiares. No Brasil, não existe estatística sobre autistas e o mercado de trabalho.

Hoje, sabe-se que o autismo tem um amplo espectro. Na ponta de maior gravidade, estão crianças que nem chegam a falar, habitam um universo à parte, inacessível aos que as rodeiam, e são incapazes de estabelecer um contato visual. No outro polo, de menor intensidade, brotam os gênios, geralmente afeitos à matemática, que conhecem muito sobre um único assunto. Os portadores da síndrome de Asperger, tida como o “autismo altamente funcional”, detalhada em 1944 pelo psiquiatra austríaco Hans Asperger (1906-1980), fazem hoje parte desse grupo mais brando. Fez sucesso, na década passada, nos Estados Unidos, uma camiseta que circula entre os aspies, assim chamados os portadores da síndrome, com uma simpática definição: “Socialmente desajeitado, intelectualmente avançado”. O que une todas as cores desse dégradé emocional, os altos e baixos, nos limites do espectro, é a dificuldade de relacionamento social, como intuiu Kanner.

Apesar dos avanços, a causa do autismo ainda é uma incógnita. Há apenas indícios. Um fator conhecido: o cérebro do autista é 10% aumentado. Isso porque, no início da vida, o órgão passa por um período de proliferação de conexões, que logo depois é substituído por outro processo, conhecido como poda neuronal. Nesse momento, as ligações entre neurônios subutilizadas são desligadas, em um mecanismo de “seleção natural”, por assim dizer, e apenas as ligações decisivas permanecem. “No autismo, a poda não ocorre de modo eficaz. Uma grande quantidade de neurônios persiste, mas são células não treinadas”, explica o neurologista Carlos Gadia, diretor do setor de distúrbios neuropsiquiátricos do Hospital Infantil Nicklaus, de Miami. Não se sabe o que produz a ineficácia dessa poda neural, mas os especialistas acreditam que, dada a falha de conexão entre as redes, o resultado são pequenos blocos de hiperconectividade local — o que explicaria interesses tão focados.

“Quando pequeno, Victor falava pouco e tinha muitas crises nervosas. Ele não aceitava meu colo de jeito nenhum. Chorava demais, era uma coisa fora do normal. Achávamos, eu e a mãe, a Adriana, que ele melhoraria com o passar do tempo, mas foi piorando. Quase sempre andava descalço pela casa, mesmo se estivesse frio. Não adiantava pedir, explicar. Um dia perdi a paciência e cheguei a dar um tapa no pé dele. Ficou até a marca dos meus dedos. Ele me olhou, não teve reação nenhuma. Não compreendia nem a dor. Fiquei mal, muito arrependido de não saber lidar com aquela condição. Depois do diagnóstico, tudo fez mais sentido. Construí uma relação bonita e paciente com ele. Brincamos de luta, jogamos basquete, mas a paixão da vida dele é a mãe. Para facilitar a comunicação, passamos a fazer desenhos em quadrinhos. Cada cena explica o que vai acontecer, desde tomar banho até ir ao médico. Ele é muito inteligente. Se eu pudesse ter um superpoder? Gostaria de saber o que tem dentro da cabeça do Victor para poder ajudá-lo um pouquinho mais .” (Jonne Roriz/VEJA)

Sabe-se que o autismo pode estar ligado a fatores altamente diversos, como a idade avançada dos pais no ato da concepção e o nascimento prematuro. Uma pesquisa chegou a relacionar a probabilidade de autismo à exposição das mães à poluição do ar. Mas os cientistas não fazem ideia do peso de cada um desses elementos. A falta de acompanhamento clínico dos autistas também não ajuda para o avanço do conhecimento sobre o problema, pois ainda são raros os estudos com pacientes adultos. É, essencialmente, um transtorno ainda misterioso, de origem incerta, porém cada vez mais tratado com o carinho que exige — e talvez seja essa a grande novidade.

O zelo e a aceitação percorreram um longo caminho. Em 1948, numa célebre entrevista à revista Time, o psiquiatra Kanner, o mesmo que chegou ao diagnóstico de Donald Triplett, cunhou o termo “mães-geladeira”, querendo dizer que mães incapazes de oferecer afeto podiam ser responsáveis pelo autismo de seus filhos. Eram crianças que “ficavam simplesmente guardadas em uma geladeira que não descongelava”. Mais tarde, o psicólogo austríaco Bruno Bettelheim (1903-1990), que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e se mudou para os Estados Unidos, abraçou a sugestão de Kanner e construiu todo um edifício teórico. Em seus textos, Bettelheim — mais conhecido por um best-seller pop dos anos 1970, A Psicanálise dos Contos de Fadas — desenvolveu a ideia de que o autismo resultava da indisponibilidade afetiva das mães e atribuía a elas a culpa pelo transtorno dos filhos. A teoria, hoje em dia, está totalmente desmoralizada. Bettelheim terminou seus dias denunciado como um impostor que inventou praticamente tudo o que divulgou, e acabou suicidando-se sob o peso das revelações de suas fraudes, além das acusações de maus-tratos contra as crianças que atendia.

Quando o autismo parecia ter limpado o terreno dessas aberrações, surgiu a falsa teoria das vacinas. O gastroenterologista inglês Andrew Wakefield, em artigo publicado no prestigioso The Lancet em 1998, associou o autismo à aplicação da vacina tríplice (sarampo, caxumba e rubéola). Como toda criança recebe a tríplice, pais do mundo inteiro ficaram aterrorizados e, com isso, o artigo causou uma enorme repercussão, antes de ser inteiramente desmascarado. Wakefield perdeu o direito de exercer a medicina e transformou-se num pária na vida acadêmica, mas causou um estrago que dura até hoje, sobretudo nos Estados Unidos, onde há bolsões que fazem campanha contra a vacinação em massa sob alegação de que ela “causa autismo”. Como efeito colateral das falsidades de Wakefield, chegou a aumentar a incidência de sarampo nos Estados Unidos, na Inglaterra e no País de Gales.

Em paralelo, o autismo tornou-se mais conhecido das massas nas últimas décadas. Em 1988, o filme Rain Man, em que o ator Dustin Hoffman interpretou um autista, ajudou a difundir o transtorno e ampliar o conhecimento sobre ele. Para uma das mais calorosas ativistas em saúde pública daquele tempo, Ruth Sullivan, “Rain Man fez o campo do autismo avançar 25 anos”. Mais recentemente, a atriz Claire Danes interpretou uma cientista autista, baseada numa personagem real, em um filme da HBO que se tornou muito popular nos Estados Unidos, mas nem tanto no Brasil. Em abril deste ano, o programa Sesame Street (Vila Sésamo), muito querido entre as crianças americanas, apresentou seu primeiro personagem autista, o fantoche-menina Julia. No episódio de estreia, os colegas da boneca tentam entender suas características peculiares: calada, concentrada, a quem o ruído da sirene de uma ambulância provoca irritação exacerbada.

Estima-se que apenas 16% dos autistas ocupem cargos em empregos remunerados, em tempo integral — isso em países do Primeiro Mundo

Apesar de tudo, o autismo continua sendo um fator desconcertante. Uma criança autista mexe completamente com o núcleo que a cerca. Diz o psiquiatra Guilherme Polanczyk, professor de psiquiatria da infância e adolescência da Universidade de São Paulo: “É um dos diagnósticos mais difíceis de comunicar às famílias”. É praticamente impossível encontrar um pai ou uma mãe que, com um filho autista, não tenha sofrido uma carga de angústia e apreensão diante da dúvida, mediada com a sensação de esperança ao constatar que a criança formou uma frase completa, o que pode ser um passo mínimo para a condição humana, mas é um passo gigante para um autista.

Os pais têm de interpretar para sempre os desejos dos filhos, como num jogo de adivinhação, sem saber, contudo, se estão certos. Precisam lidar — e isso é invariavelmente cruel — com preconceitos diários. Uma criança autista costuma enfrentar dificuldades enormes para ser aceita nas escolas. Existem pais que chegam a não comunicar o transtorno na hora da matrícula, em uma tentativa de conseguir a vaga. Uma lei instituída em 2013 no Brasil estabelece que os autistas sejam considerados oficialmente pessoas com deficiência, tendo direito às políticas de inclusão do país — entre elas, o acesso à educação. Ou seja, escolas públicas e particulares devem aceitar crianças com autismo. O que acontece, na prática, segundo os pais, é que muitas das escolas particulares se recusam a fazê-lo, argumentando não terem infraestrutura ou um currículo adaptado para a inclusão.

Tomando-se emprestado o título de uma das coletâneas do poeta Carlos Drummond de Andrade, talvez se possa dizer que o autismo hoje é um “claro enigma” — é evidente, mas ainda incompreensível. É preciso navegar pelo autismo dia após dia, buscando compreender sutilezas e surpreendendo-se, às vezes, com revelações aparentemente abruptas, como o filho que de repente entende uma ironia, um gracejo, um jogo de palavras, antes ferreamente enigmáticos para ele. Ou quando ele demonstra um entendimento particularmente agudo, e original, de uma situação cotidiana. Contou a VEJA a advogada Heloisa Uelze Bloisi, mãe de um garoto autista: “Cheguei tarde do trabalho e fui dar um beijo no Fred, que me disse estar com saudade. Eu então perguntei: ‘Você sabe o que é saudade?’. E ele respondeu: ‘Sei, sim, mamãe. É o amor longe’ ”. Estamos ou não estamos todos no mesmo mundo?

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2017, edição nº 2540

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa

Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa A empresa que redobrou aposta em ações de dona da Havaianas após boicote da direita

A empresa que redobrou aposta em ações de dona da Havaianas após boicote da direita Ex de Ivete Sangalo se pronuncia após Natal com família da cantora

Ex de Ivete Sangalo se pronuncia após Natal com família da cantora O recado de Jim Caviezel à familia de Jair Bolsonaro

O recado de Jim Caviezel à familia de Jair Bolsonaro Após encrenca com SBT, Zezé Di Camargo reaparece na TV Globo

Após encrenca com SBT, Zezé Di Camargo reaparece na TV Globo