As dores do crescimento

No mundo conectado das redes sociais, os adolescentes nunca estiveram tão sós — é o paradoxo que alimenta o estrondoso aumento dos casos de depressão

Em seus aforismos, Hipócrates (460 a.C.-370 a.C.) resumiu a melancolia, uma compreensão precoce da depressão, como “um estado de medo e desânimo duradouros”. Era provocada, segundo ele, pelo excesso de bile no organismo — no grego antigo, melancolia significa “bile negra”. Desde então, na longa história da civilização, busca-se uma definição precisa de uma doença ainda longe de ser inteiramente compreendida. Na década de 20, o psiquiatra alemão Kurt Schneider imaginou que a depressão poderia ser dividida em duas classes, cada uma exigindo uma forma de tratamento: a depressão resultante de mudanças de humor, que chamou de “depressão endógena”; e a depressão que nascia como reação a eventos externos, ou “depressão reativa”. Sua teoria foi desafiada em 1926, quando o psicólogo britânico Edward Mapother argumentou, no British Medical Journal, que não havia evidências de dois tipos de depressão e que as aparentes discrepâncias entre os pacientes decorriam apenas da gravidade da condição. De lá para cá, surgiu uma sucessão de novas explicações. Uma das acepções mais aceitas, pedra inaugural de uma avenida de conhecimento, e certamente uma das mais bonitas, foi apresentada em 1969 pelo psicólogo americano Rollo May em seu livro Love and Will (Amor e Vontade): “A depressão é a incapacidade de construir um futuro”.

Uma das fases da vida mais propícias para o aparecimento desse desconforto de não conseguir ver o amanhã com esperança é, justamente, a adolescência. Uma percepção muito comum — de que meninos e meninas andam deprimidos muito mais agora, na era da internet, do que no passado — ganhou recentemente um amparo poderoso. Uma das instituições mais reputadas do mundo, a Sociedade Americana de Pediatria divulgou novas recomendações em torno dos distúrbios da mente: os médicos devem considerar e avaliar a possibilidade de depressão em todos — todos! — os pacientes jovens, mesmo naqueles mal saídos da infância, que passam por consultas de rotina. Até então, a indicação era investigar apenas os que apresentassem riscos mais evidentes, que tivessem atravessado traumas ou que possuíssem parentes com episódio severo de depressão.

A prevalência da depressão entre jovens é acachapante. Nos últimos cinco anos, a incidência entre homens e mulheres de 12 a 25 anos teve um salto de quase 40%. Nas outras faixas etárias, o índice caiu (veja o quadro na pág. 82). Foi isso que mostrou um estudo realizado com 600 000 pessoas, conduzido pela Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos. O resultado é aplicado aos americanos, evidentemente, mas se repete em quase todo o Ocidente. No Brasil, estima-se que 10 milhões de meninas e meninos sejam acometidos por ao menos uma crise de depressão ao longo da juventude. Não se devem interpretar os dados supondo que, do dia para a noite, os casos tenham explodido. Na verdade, sabe-se com certeza que houve um aumento de notificações de casos depressivos, o que deve ser resultado de dois fenômenos simultâneos: o maior cuidado com os jovens e o aumento real da incidência da depressão entre eles.

Mas o que há hoje que não havia antes para arrastar tantos jovens para a tristeza sem fim? É uma resposta difícil, mas a ciência já trabalha com algumas hipóteses. A professora de psicologia Jean Twenge, da Universidade San Diego, autora de dois pequenos clássicos sobre os efeitos da tecnologia no comportamento da sociedade, Generation Me e iGen, arrisca uma pergunta provocadora e entrega uma resposta cuidadosa mas preocupante: “Os smartphones destruíram uma geração?”. A resposta: “Talvez sim”. Soa paradoxal, mas na era das redes sociais, em que tudo é compartilhado o tempo todo, os adolescentes talvez jamais tenham estado tão sós — escondidos atrás dos dois sinaizinhos azuis do WhatsApp. “O mundo está repleto de situações que contribuem para a depressão, em especial para os mais novos”, afirma Luciana Sarin, psiquiatra do Programa de Doenças Afetivas da Universidade Federal de São Paulo. “É um movimento novo, que pede atenção.” Os adolescentes acordam, dormem, comem, estudam, vão para a festa e ao banheiro, tudo sempre de olho no celular — quando recebem respostas rápidas, está quase tudo bem, o diálogo prossegue acelerado, com emoticons, frases picotadas etc. A vida segue sua toada, 100% conectada. O silêncio e a demora, os bastões do WhatsApp apagados, no entanto, são sinônimo de eternidade e ansiedade, muita ansiedade. “O uso abusivo de smartphones favorece os sintomas da depressão”, diz Pedro Pan, psiquiatra e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo.

Até muito recentemente, antes da popularização dos smartphones, o poder dos jovens tinha outros símbolos. Na década de 70, o fotógrafo americano Bill Yates registrou o cotidiano dos frequentadores de uma pista de patinação na Flórida, nos Estados Unidos, num trabalho que ganhou notoriedade pela forma como espiou a juventude: eram garotos e garotas, alguns muito novos, bebendo, fumando, quase todos tristes, cabisbaixos, agressivos. Aquela série de fotografias deflagrou uma onda de imensa preocupação, ao revelar que algo ia mal. Hoje, Yates mostraria jovens de cabeça inclinada sobre as telas luminosas, sem cigarro, talvez mesmo sem bebida, à espera de um sinal de existência do lado de lá da conexão wi-fi.

Estudos comportamentais e biológicos já esclareceram que a ansiedade serve como alimento para os processos depressivos, a partir da ação do cortisol, hormônio liberado quando há estado de atenção e alerta. O stress crônico prejudica as conexões cerebrais, favorecendo a depressão. Um levantamento da Universidade Duke, dos Estados Unidos, apontou a relação direta do uso abusivo das novas tecnologias com a depressão. Os pesquisadores acompanharam, durante um ano e meio, o dia a dia de uma centena de adolescentes com idade entre 11 e 15 anos, diagnosticados como potenciais portadores de transtornos ligados à saúde mental, como a depressão. Os participantes que usavam tecnologias digitais por mais de duas horas e meia por dia tendiam a exacerbar comportamentos associados à depressão. Quando a exposição era menor, o uso dos aparelhos operava no sentido contrário: ajudava a diminuir os sinais de angústia.

As relações sociais intermediadas por aparelhos eletrônicos, quando se abre mão do contato físico e da conversa olhos nos olhos, ajudaram a acelerar outro fenômeno, um pouco mais antigo e muito relevante: o da superproteção dos pais. “Filhos hiperprotegidos podem perder a capacidade de resiliência”, diz o psiquiatra Fernando Fernandes, do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da USP. Os resultados são visíveis. Os jovens namoram menos que antes. A primeira relação sexual da nova geração acontece por volta dos 16 anos, um ano mais tarde do que ocorria com seus pais. Hoje, um jovem de 18 anos age de forma parecida com a de um jovem de 15 anos há duas décadas. O de 15 comporta-se como o de 13. Estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, mostrou que a adolescência não termina mais aos 19 anos, como entenderam psicólogos por anos a fio, mas vai agora até os 24 anos. A razão por trás da postergação das responsabilidades e dos prazeres da vida adulta está associada à educação superprotetora, agora cercada por vínculos digitais.

Para Julie Lythcott-Haims, ex-reitora da Universidade Stanford, que estuda o fenômeno desde os anos 2000, há os chamados “adultos-crianças”, despreparados para as dificuldades do dia a dia. A superproteção veio à luz quando a geração do pós-guerra nos Estados Unidos, tratada com rigidez pelos pais, mas influenciada pela contracultura dos anos 60 e 70, decidiu criar suas crianças de forma diferente, com menos rigor e mais amor, menos cobranças e mais compreensão, mas exagerou na dose. Com isso, acabou produzindo gerações com dificuldade de tomar as próprias decisões e de lidar com contratempos, decepções e toda a complexidade humana. A situação chegou ao extremo, ressalve-se, quando os jovens deixaram de achar imprescindível sair de casa para lidar com o mundo.

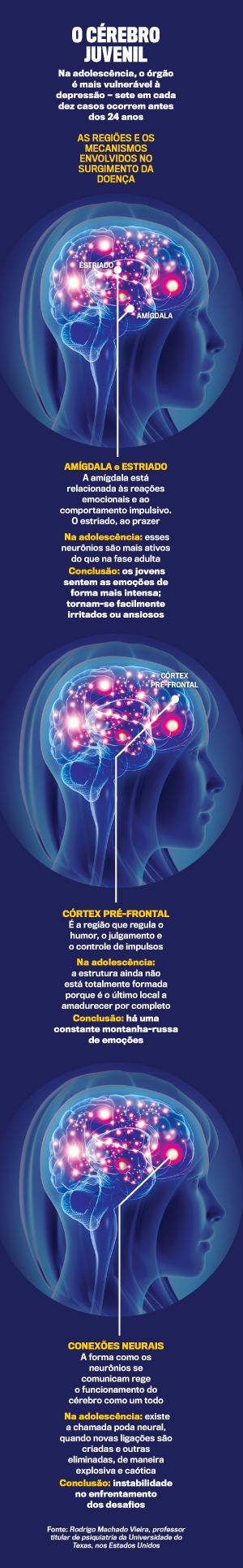

Some-se a essas certezas — a ansiedade digital e a superproteção — a predisposição natural da idade, e o caldeirão estará cheio. Os adolescentes são biologicamente mais vulneráveis. Graças aos avanços nos exames de imagem, constatou-se que, ao longo do processo natural de maturação cerebral nessa etapa da vida, algumas estruturas se formam antes que outras e funcionam em ritmos diferentes entre si, deflagrando uma sinfonia dissonante, que pode resultar em algum caos. O córtex pré-frontal, a região cerebral cuja principal função é regular o humor, o julgamento e o controle de impulsos, por exemplo, amadurece por volta dos 24 anos. É por isso que os jovens tendem a ser impulsivos, pois a região do cérebro ainda não está completamente madura. A amígdala, área primitiva relacionada às reações emocionais e ao comportamento instintivo, está plenamente constituída aos 11 anos de idade. Então, se a amígdala está formada, por que os jovens costumam ter reações mais explosivas? Porque, embora formada, a amígdala ainda está mais acelerada do que estará na fase adulta, tornando as emoções exacerbadas. Há também uma redução no volume de substância cinzenta, relacionada a funções mais básicas, como o processamento de informação, e aumento da substância branca, mais refinada, associada ao julgamento, à cognição e à memória. É ainda nessa fase que vai acontecer a chamada “poda neural”, um período de tempestade cerebral durante o qual são eliminadas as conexões fracas e fortalecidas as melhores. Diz Guilherme Polanczyk, psiquiatra de crianças e adolescentes da Universidade de São Paulo: “A adolescência é o momento em que os neurônios se tornam mais resistentes e especializados. Uma conexão mal construída nessa fase pode se instalar, se não houver identificação precoce”.

Os desafios impostos à medicina para o controle da depressão também resultam da complexidade da própria doença. Suas origens biológicas e suas causas ainda não foram totalmente desvendadas. O mundo moderno, evidentemente, não é o único problema — e, aqui, relembre-se a primeira parte da suposição de Kurt Schneider, a depressão endógena. O papel dos genes é essencial. A predisposição genética é responsável por seis em cada dez casos do transtorno. Mais: alguém que tenha o pai ou a mãe vítima do problema apresenta um risco 40% maior de também desenvolver depressão. Diz Rodrigo Machado Vieira, professor titular de psiquiatria da Universidade do Texas: “Uma criança que sofre bullying de forma crônica ou que abusa do celular ou se isola mas não tem vulnerabilidade genética dificilmente vai sofrer de uma doença mental por esses fatores”.

O tratamento para a depressão na adolescência é o mesmo dos adultos: psicoterapia e medicação. A grande diferença na constituição da doença nos jovens está na manifestação de seus sintomas. Os mais velhos tendem a sentir desinteresse, falta de energia, tristeza, prostração. Os jovens portadores do transtorno, pela fase de intensa transformação cerebral, costumam reagir de forma mais ansiosa, com irritação, mas sem perder a energia. O sofrimento é menos visível. Eles se trancam no quarto, manifestam raiva. Irritam-se com pequenos imprevistos — mas vão a festas, de onde só pensarão em ir embora. Jogam videogame, mas sem prazer. Alguns continuam indo para a escola, embora as notas tendam a cair. É comum entre os pais chamar a adolescência de “aborrecência”, numa alusão ao adolescente que parece viver de cara amarrada, mas talvez esse seja um sintoma depressivo que merece ser relatado ao médico.

Recentemente, a modelo e atriz inglesa Cara Delevingne, de 25 anos, revelou sofrer de depressão desde os 15 anos. Ainda assim, não fazia ideia de que estava doente, e seus pais também caminhavam no escuro. Em entrevista à revista americana Esquire, ela disse: “Eu percebia quão feliz e privilegiada eu era, mas tudo o que eu queria era morrer. Sentia-me tão culpada e me odiava por isso. Eu não queria mais existir”. Aos 16 anos, começou um tratamento medicamentoso. Aos 20, teve uma recaída. “Sentia um vazio que precisava ser constantemente preenchido.” À margem das revelações de personalidades como Cara Delevingne e dos estudos científicos, sempre mais demorados para entregar conclusões, um dos modos de acompanhar a evolução da depressão entre jovens ao longo das décadas, e a maneira como avançou na sociedade, é a ficção. Livros, filmes e canções ajudam a entender a mudança de humores, até o desembarque no ponto ao qual estamos. Holden Caulfield, personagem do clássico O Apanhador no Campo de Centeio (1951), de J.D. Salinger, é um deprimido atávico. No romance formador de toda uma geração, a palavra “deprimido” aparece 24 vezes — “é o tipo de troço que faz a gente se sentir só e deprimido”. E, no entanto, em momento algum se fala da depressão como uma patologia. Estar deprimido, para Caulfield, é estar triste — definição que, hoje, soaria muito distante da realidade das sensações e das constatações da psiquiatria e da psicologia.

Um pouco mais tarde, o Jim Stark de James Dean em Juventude Transviada (1955), de Nicholas Ray, era evidentemente deprimido — mas não se comentava seu estado no filme. Havia, ao contrário, algum glamour em torno do seu sofrimento. Cortemos para 2017, e a depressão perdeu a vergonha de existir. Em 13 Reasons Why, série de sucesso na Netflix, Hannah Baker (Katherine Langford) é uma garota de 17 anos com sinais de depressão que revela, numa sequência de depoimentos gravados em fitas cassete, os motivos pelos quais cometeu suicídio (e não há aqui um spoiler): violência sexual e fotos que se espalharam nas redes sociais fizeram-na perder o equilíbrio. Hannah é vítima de cyberbullying, agressão ocorrida no ambiente das novas tecnologias. “O jovem pode estar ao lado do pai no carro, na sala, em qualquer lugar, e sofrendo bullying ao mesmo tempo pelo celular”, diz Márcio Bernik, psiquiatra e coordenador do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria da USP. É como se a humilhação fosse carregada no bolso.

Tudo somado, entende-se por que a nova medida da Sociedade Americana de Pediatria é imperativa: que, nas consultas médicas de rotina, o adolescente, todo adolescente, seja avaliado sobre a possibilidade de estar em depressão. Os riscos hoje são maiores do que no passado — eles se dão no universo que convencionamos chamar de real, mas também no das redes sociais, da internet, o novo oxigênio que respiramos, a ágora inescapável.

Publicado em VEJA de 25 de abril de 2018, edição nº 2579

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO