A globalização veste a camisa

Cartão vermelho para a xenofobia: quase todas as seleções europeias e africanas são uma combinação de jogadores vindos de outros países

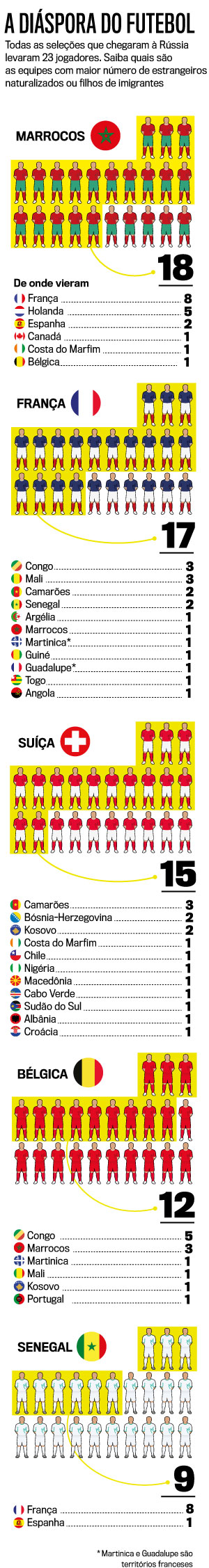

Se o futebol explica o mundo, a seleção da Suíça, adversária do Brasil na estreia da Copa, no dia 17, em Rostov, é uma aula magna. Dos 23 jogadores listados para o torneio da Rússia, quinze são estrangeiros ou filhos de imigrantes. Nesse quesito de times multinacionais, a Suíça perde apenas para o Marrocos e para a França entre os 32 países classificados. Na outra única vez em que disputaram uma partida contra brasileiros em um Mundial (placar de 2 a 2, em 1950, no Estádio do Pacaembu, zebra), os suíços foram a campo com Stuber, Tamini, Lusenti e Neury; Quinche, Eggimann, Fatton, Friedlander e Bader; Bickel e Bocquet. Não é preciso conhecimento onomástico ou geográfico para perceber a origem dos sobrenomes — todos de raiz francesa, italiana ou alemã. No escrete helvético de 2018, há jogadores como os africanos Djourou e Embolo, o chileno Rodríguez, além do trio Shaqiri, Xhaka e Seferovic, da região dos Bálcãs. Não é um ineditismo. Antes mesmo da globalização intensa de hoje, o multiculturalismo grassava no esporte — já na primeira Copa, em 1930, havia craques naturalizados. Agora, contudo, o fenômeno ganhou escala e, do entrelaçamento de civilizações, deu-se um resultado natural: em todas as equipes europeias e africanas há gente de fora.

As seleções são um carbono das mudanças demográficas dos países e refletem décadas de migração. Como acontece em qualquer atividade, e no futebol não é diferente, quando tudo funciona bem, os atletas de nomes diferentes, vindos quase sempre de países em guerra ou paupérrimos, são heróis da miscigenação e do mundo sem fronteiras. Quando não funciona, haja xenofobia! O melhor exemplo é a França. No título de 1998, num time que tinha Zinedine Zidane (filho de argelinos) e Lilian Thuram (nascido em Guadalupe, território ultramarino do Caribe), além de muitos outros, esses jogadores viraram heróis da diversidade, celebrados até pelo presidente Jacques Chirac, que nunca foi muito afeito às misturas. No lugar do tradicional “bleu, blanc, rouge” (azul, branco, vermelho) da bandeira, criou-se outra expressão: o “bleu, blanc, beur” (azul, branco, árabe), como forma de louvar a pluralidade. Em 2010, com uma composição étnica muito semelhante à de 1998, a seleção francesa foi eliminada logo na primeira fase, e não demoraram os xingamentos racistas, sobretudo de representantes e adeptos dos partidos de extrema direita.

O camisa 10 da Suíça, Granit Xhaka, é tido, na linguagem do preconceito racista, como um exemplo de papierli-

Schweizer (suíço apenas no papel). Xhaka já afirmou que nunca foi considerado um cidadão do país onde nasceu, para o qual seus pais emigraram fugindo da Guerra do Kosovo a fim de reconstruir a vida. “As pessoas se esquecem de que existe gente boa vinda dos Bálcãs”, diz ele. “A diferença entre alguém como eu e um Urschweizer (termo que designa quem tem raízes suíças) é o sobrenome, e só.”

Em muitos casos, a concorrência menos acirrada por uma vaga atrai jogadores dos grandes centros. É o caso dos franceses que correram para o Senegal, cuja seleção atual soma oito deles. O meia marroquino Hakim Ziyech trocou a nacionalidade holandesa pela do país norte-africano. Foi chamado de “burro” por Marco van Basten, então auxiliar técnico da celebrada Laranja Mecânica. O Marrocos está na Copa, a Holanda não conseguiu se classificar. Ziyech é uma bela promessa na Copa da Rússia, e sua troca de passaporte, ao contrário de burrice, mostrou-se bem-sucedida.

“O futebol é um espaço no qual as pessoas de camadas mais pobres e aqueles não integrados à sociedade podem tentar sobressair”, diz Guilherme Freitas, mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, autor de alentada dissertação em torno do multiculturalismo no futebol europeu. Tudo somado, entre vitórias e derrotas, caldeirões culturais como a equipe da Suíça iluminam um interessante aspecto da Copa do Mundo. Diz Kanishk Tharoor, escritor de origem indiana radicado nos Estados Unidos, em artigo publicado no jornal The New York Times: “No futebol e na vida, é perfeitamente possível ser, ao mesmo tempo, orgulhoso defensor de sua nação e incuravelmente adepto da globalização”.

Publicado em VEJA de 20 de junho de 2018, edição nº 2587