Um sinal positivo: na pandemia, o obscurantismo começa a perder terreno

O coronavírus fura a bolha de poder inflada à base de radicalismo. Não por acaso, a crise produz estragos também na popularidade de Jair Bolsonaro

Grandes epidemias foram capazes de mudar o curso da história política do mundo. Atenas viu seu império ruir para Esparta por causa de um grande flagelo sanitário. No século XIV, a chamada peste negra, que dizimou quase um terço da população europeia, contribuiu para o fim do sistema feudal. Em 1918, a gripe espanhola acelerou o término da I Guerra, beneficiando os países da Tríplice Entente (França, Reino Unido e Rússia) em detrimento da Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália), que foi afetada com mais força. Ainda é cedo para contabilizar o impacto da Covid-19, mas ela também tem potencial para proporcionar mudanças estruturais profundas. “A vida, mesmo que no fim volte à normalidade, será normal de maneira diferente da que estávamos acostumados antes do surto”, defende o filósofo esloveno Slavoj Zizek.

Um dos mais polêmicos e incensados pensadores da atualidade, Zizek é um crítico implacável dos discursos populistas de esquerda e de direita. São justamente as convicções mais extremas e radicais que correm sérios riscos de ser atingidas em cheio pelo terremoto do coronavírus. Observando-se o caso do Brasil, em meio ao lamentável rastro de destruição provocado pela Covid-19, é possível notar os primeiros sinais de um efeito colateral positivo. Ele se dá na formação de uma onda com potencial de solapar uma cultura de poder dominante até aqui na qual vicejava uma certa ignorância orgulhosa, sempre disposta a confrontar a ciência, a razão e a política de convergência. A casa das 1 000 mortes e os milhares de pessoas infectadas registrados começam a impor um choque de realidade que empareda e desconstrói o modus operandi do bolsonarismo, que cresceu buscando o conflito, o radicalismo, a construção de verdades imaginárias e a deslegitimação das instituições, da democracia e dos grupos que não rezam por sua cartilha. Por outro lado, o temor real da doença desperta sentidos de preservação que tendem a empurrar cada vez mais as pessoas em direção ao pragmatismo, à moderação, ao conhecimento e à busca de consensos.

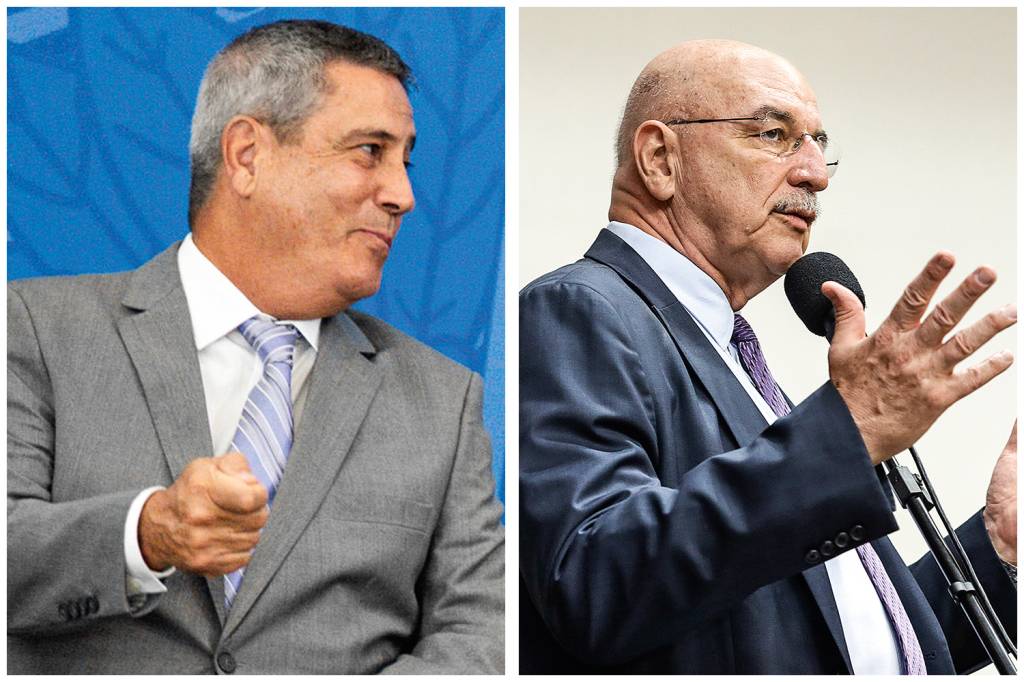

Nada ilustra melhor o momento crítico imposto ao radicalismo do que o comportamento errático de Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19. Depois de menosprezar a doença (“gripezinha”) e estimular aglomerações nas ruas, ele agora abraça sua nova panaceia, a cloroquina, medicamento do qual virou garoto-propaganda. No discurso do presidente, um político sempre em busca de respostas simples para problemas complexos, a droga pode nos salvar, e quem pensa o contrário disso está interessado em prejudicar seu governo. Ao bater nessa tecla, o presidente ignora a posição cuidadosa e acertada da maioria dos médicos de que o remédio ainda carece de aval científico para uso em larga escala (veja a reportagem na pág. 34). Pior: confronta acintosamente seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, um médico e político até pouco tempo desconhecido da grande maioria da população e que, ilustrando o novo espírito da época, foi alçado à condição de ícone da resistência do saber técnico. Não à toa, Mandetta angariou uma aprovação popular bem maior que a de Bolsonaro na condução do combate ao vírus (veja o quadro na pág. 30). Por esse motivo, virou alvo de ciúme do presidente e quase acabou demitido na segunda-feira 6 — foi preservado no cargo graças à ação de ministros militares, como Walter Braga Netto (Casa Civil). No movimento contrário estavam figuras como o ex-ministro Osmar Terra, cotado para assumir o posto. Com a cabeça a salvo, ao menos por ora, Mandetta citou em uma entrevista após a crise o mito de Platão sobre pessoas que sempre viveram acorrentadas em uma caverna e, em razão disso, tomavam como realidade as sombras projetadas por uma fogueira, ignorando que a verdade estava lá fora, à luz do sol.

A menção pode ser interpretada como uma referência nada sutil à força posta em xeque agora, mas que inflou as velas da nau obscurantista de Bolsonaro desde a época em que era parlamentar. Nos últimos tempos, alimentado pelo antipetismo, o sopro virou um vendaval que o carregou até o Palácio do Planalto. Mirando-se no exemplo de seu maior mentor, Donald Trump, o presidente fez sucesso captando o espírito da era do radicalismo e transformou a internet no canal preferido para veicular sua limitada e preconceituosa visão de mundo. Na velocidade alucinante do meio digital, não raro, as versões criadas sobre os fatos atropelam a realidade e se propagam com uma intensidade muito maior. Elas servem também como munição contra os inimigos quando materializadas em posts de ódio e de execração pública. Esse modus operandi e essa cultura pareciam tão sólidos quanto a Muralha da China até a chegada da pandemia. Mas a doença não pode ser combatida com fake news e, por isso, ela iniciou o estouro dessa bolha de ignorância e de toda a estrutura de poder que se ergueu com a ajuda dela. Prova disso é que Bolsonaro e seu séquito são, dia após dia, cada vez mais atropelados pelos fatos. E eles se mostram abundantes e não podem ser desmentidos por versões. Infelizmente, ainda não há evidências definitivas de que a cloroquina vai salvar o mundo (tomara que sim, aliás). O planeta também já sabe que a quarentena é necessária para preservar os sistemas de saúde e evitar lá na frente um colapso ainda maior da economia. Por fim, os cadáveres evidenciam que a preocupação com a doença é real — e não fruto da histeria da imprensa.

Um dos esteios da política de Bolsonaro já pode ser contado entre as vítimas do coronavírus: o chamado “viés de confirmação”, termo em voga na ciência política que consiste no uso de informações de maneira seletiva para ratificar crenças iniciais. “O viés de confirmação está cada vez mais fraco, pois a realidade se impõe às narrativas”, diz Felipe Nunes, professor de ciência política da UFMG e diretor da consultoria Quaest, especializada em pesquisas de opinião e nas redes sociais. A persistência dos estragos do coronavírus também torna mais difíceis as tentativas de utilização de cortinas de fumaça, jogadas no ar na forma de factoides criados para desviar o foco da pauta incômoda. No início de março, o presidente lançou do nada a suspeita de fraude nas eleições de 2018 quando a ameaça da Covid-19 chegava ao país. Nunca apresentou provas. Depois simplesmente esqueceu o assunto e seguiu inventando outros “fatos”. Com o coronavírus, essa dinâmica não está funcionando.

O fenômeno que ameaça o DNA do bolsonarismo começa a ser percebido em várias pesquisas. No país, governadores que tomaram medidas mais duras e sensatas contra a Covid-19 são bem mais aplaudidos que Bolsonaro neste momento. De acordo com um levantamento da Quaest, o presidente é o segundo em um grupo de dezoito líderes globais que mais perderam popularidade nos canais digitais entre fevereiro e março — só fica atrás de Donald Trump, com a ressalva de que o americano se livrou, mesmo que tardiamente, do tom negacionista de sua política, coisa que Bolsonaro até insinua fazer, mas se mostra incapaz de levar adiante. A incapacidade de se adaptar ao novo cenário tem custado caro a ele. Em outros países, observa-se um fenômeno chamado “efeito de unidade nacional” (rally round the flag, em inglês), quando, devido a situações dramáticas como guerra, tragédias naturais e epidemias, a população deixa de lado rivalidades políticas e se une. O efeito costuma inflar a popularidade dos governantes, como aconteceu com o premiê Winston Churchill, que juntou os britânicos diante da ameaça nazista. E ocorre hoje até com o italiano Giuseppe Conte, que governa um país com mais de 18 000 mortos pelo coronavírus. “A base de Bolsonaro continua sólida, mas ele perdeu a oportunidade de crescer com o discurso de união e isolamento, usado por outros líderes mundiais”, avalia Maurício Moura, presidente do instituto Ideia Big Data. “Os populistas que rejeitam o conhecimento e a ciência acabam respondendo mal à pandemia, o que traz sérias consequências humanas e econômicas, que, por sua vez, podem minar o apoio a seus governos a médio prazo”, disse a VEJA Steven Levitsky, cientista político da Harvard e autor do best-seller Como as Democracias Morrem. Para ele, há uma tendência natural de turn away (afastamento) dos governos populistas que falharem na resposta à crise.

Embora Bolsonaro ainda conte com a aprovação de um contingente fiel, 33% da população, uma pesquisa Datafolha feita entre os dias 1º e 3 de abril mostra arranhões em sua popularidade — a reprovação cresceu de 33% para 39%, e 17% dos eleitores que apontaram seu nome na urna em 2018 se mostram arrependidos do voto. Acuado, o presidente acena a seu grupo apoiador mais cativo, mesmo que para isso tenha de propor jejum e orações como armas para enfrentar o coronavírus. No domingo 5, ajoelhou-se com o pastor da Igreja Batista José Carlos Ayres Ângelo no Palácio da Alvorada. “Quero agora em nome de Jesus declarar que no Brasil não haverá mais mortes pelo coronavírus”, disse o religioso, apertando a mão e abraçando o presidente. “Estamos no meio de um combate espiritual”, afirmou Ayres a VEJA. Mesmo com toda a boa vontade do pastor, o número de mortos, infelizmente, continua a crescer. A mesma pesquisa do Datafolha revelou que, entre os evangélicos, aqueles que acham a atuação do presidente na crise ótima ou boa somam 41% — entre os católicos, essa taxa é de 31%. Pastor da denominação frequentada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, Josué Valandro Jr. tratou o coronavírus, ao voltar da Europa, como “gripe, uma situaçãozinha banal”. Em vídeo em suas redes sociais, afirmou que empresários relatam ter quebrado por causa da quarentena. “Quero saber quem vai pagar essa conta. Estão querendo prejudicar o governo Bolsonaro”, disse. A ironia é que o pastor Sócrates Oliveira de Souza, diretor executivo da organização a que sua igreja é filiada, a Convenção Batista Brasileira, contraiu a Covid-19, está internado, passou por tratamento com a cloroquina, teve de abandoná-la e iniciou outro tratamento. Boletim médico da quarta 8 informava que ele tinha infecção pulmonar forte, mas seu quadro era considerado bom.

O impacto político do coronavírus não afeta só o extremismo de direita. Apesar das promessas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao deixar a cadeia, em novembro de 2019, de que ele e o PT liderariam a oposição a Bolsonaro, ambos se tornaram periféricos na crise, a ponto de o nome do petista surgir no noticiário após um gesto inusitado: trocar afagos com João Doria (PSDB), que repetidas vezes o chamou de “corrupto” e “bandido”, pela postura do governador de São Paulo no enfrentamento da pandemia. Na visão dos analistas políticos, foi uma clara simbologia de uma possível guinada para o centro na política brasileira. “O coronavírus, na verdade, é um catalisador, um agente químico que acelera o processo que já vinha acontecendo, no qual ascendem novas forças entre os governadores e os parlamentares”, entende Carlos Melo, sociólogo do Insper. Com esse fenômeno em marcha, a oposição ganha mais adeptos, como o governador Ronaldo Caiado (DEM), um dos últimos chefes de Executivo estaduais a pular do barco bolsonarista. A esquerda, que vinha se bicando desde 2018, viu um gesto de distensão: ex-adversários na eleição, Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT) assinaram um manifesto em que pediam o afastamento de Bolsonaro. Em relação aos impactos eleitorais, a crise da Covid-19 já é comparada à Lava-Jato. “Se a operação teve o efeito de polarizar os extremos, o que beneficiou Bolsonaro em 2018, o coronavírus parece ter efeito contrário — premiar a moderação. Em cenários de crise, gera-se um senso de pragmatismo, e o comportamento polarizador perde apoio”, diz Rafael Cortez, professor da PUC e sócio da consultoria Tendências. Carlos Melo, professor de Sociologia e Política do Insper, vai na mesma direção: “A eleição de 2018 foi para ver quem era o anti-PT. As próximas eleições serão para saber quem é o anti-Bolsonaro”. Tal deslocamento em direção ao centro, de fato, começa a ocorrer em alguns países que vivem movimentos eleitorais. Nos Estados Unidos, o senador Bernie Sanders, tido como socialista no Partido Democrata, abandonou a campanha deste ano em favor do moderado Joe Biden — a leitura entre os especialistas é que isso se deu por uma crescente indisposição do eleitorado em enfrentar mais uma polarização.

Seja por falta de opção, seja por incapacidade de contrariar o próprio DNA, Bolsonaro ainda aposta que pode jogar no colo dos adversários a recessão decorrente da quarentena e se agarra firmemente à cloroquina, em um prenúncio de que é possível justificar o aumento de vítimas no país pela oposição que lhe fizeram na aplicação do medicamento. Ele reforçou essa estratégia em pronunciamento na TV na quarta-feira 8, o quinto desde o início da crise e o primeiro no qual se solidarizou com as vítimas. Na ocasião, jogou mais uma vez a responsabilidade de eventuais estragos econômicos nas costas de prefeitos e governadores adeptos do isolamento social. Pode ser, no entanto, que o movimento iniciado pela luz lançada pela pandemia torne cada vez mais desafiador para ele encontrar fora do núcleo mais fiel um número majoritário de pessoas dispostas a apoiar seu extremismo político. No caso da Covid-19, o presidente pode ter cavado uma vala de onde terá dificuldades para sair. Como defende o filósofo Zizek, a vida será normal daqui a pouco, mas de uma maneira diferente da que estávamos acostumados antes do surto.

Com reportagem de Nonato Viegas e Mariana Zylberkan

Publicado em VEJA de 15 de abril de 2020, edição nº 2682

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Centrão pula fora do barco se Eduardo insistir com candidatura à Presidência

Centrão pula fora do barco se Eduardo insistir com candidatura à Presidência Como Manuela Dias promoveu infantilização de Cauã Reymond e Alice Wegmann

Como Manuela Dias promoveu infantilização de Cauã Reymond e Alice Wegmann Trump anuncia nova tarifa de 25% e leva disputa comercial para as estradas

Trump anuncia nova tarifa de 25% e leva disputa comercial para as estradas A resposta de Virginia após provocação de MC Poze envolvendo Vini Jr

A resposta de Virginia após provocação de MC Poze envolvendo Vini Jr Por que Leão XIV decidiu reverter reforma imposta pelo papa Francisco

Por que Leão XIV decidiu reverter reforma imposta pelo papa Francisco