As revelações de Eduardo Cunha sobre os bastidores do impeachment de Dilma

VEJA teve acesso exclusivo a relato que expõe sem pudores um duro jogo de chantagens mútuas, lobby de empresários graúdos e propostas indecentes

Há cerca de um ano, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha saía da penitenciária Bangu 8 para sua casa na Barra da Tijuca, beneficiando-se do direito à prisão domiciliar. De volta ao lar, mesmo assolado por alguns problemas de saúde, Cunha se dedicou obsessivamente a uma tarefa que iniciou ainda na cadeia: passar a limpo um dos capítulos mais importantes da história recente da política brasileira. Em outras palavras, sua participação — fundamental e decisiva — na queda de Dilma Rousseff. Com a ajuda da filha mais velha, Danielle Cunha, de 33 anos, ele colocou no papel boa parte do que fez, falou e ouviu durante a ação que comandou. Esse relato materializou-se nas 797 páginas de Tchau, Querida — O Diário do Impeachment, que será lançado pela editora Matrix no dia 17 de abril, de forma a coincidir com o aniversário de cinco anos da sessão da Câmara que expulsou Dilma do Palácio do Planalto. Embora seja uma narrativa obviamente enviesada (o autor tende a ser benevolente com seu comportamento e crítico com a maioria dos outros personagens), é inegável o valor do documento. Cunha foi o grande protagonista do movimento e, agora, disseca sua versão sobre os acontecimentos daquele período.

Rico em detalhes e bile, o relato de Cunha lança suspeitas sobre integrantes do Judiciário e, obviamente, expõe episódios nada edificantes de alguns dos principais nomes da política e do empresariado nacional. O ex-presidente da Câmara detalha, por exemplo, a reunião secreta em que Lula confessou o arrependimento por ter patrocinado a reeleição de sua pupila e prometeu a Cunha tentar interferir no STF para ajudá-lo. Traz ainda à baila uma lista de outras propostas indecorosas que, segundo ele, foram feitas por ministros de Estado e pela própria inquilina do Palácio do Planalto à época, na tentativa de barrar o impeachment, assim como por deputados que pediram alguns milhões de reais para salvar-lhe o mandato no Conselho de Ética, o que não aconteceu.

Cassado por seus pares, o ex-deputado passou três anos e cinco meses preso e, ao longo desse período, teve as negociações visando a uma delação premiada interrompidas porque os investigadores tinham convicção de que ele não contava tudo o que sabia. No livro, ainda que não admita os crimes pelos quais responde a dez processos (já com duas condenações), ele elabora uma narrativa nua e crua do jogo político que resultou no impeachment da presidente petista. “Não se trata de uma dinâmica doce, delicada”, atesta Danielle Cunha. Essa transparência no relato fica evidente quando trata das motivações que o levaram a trair o PT, de quem era aliado, dando início ao processo. Para o autor, além da vingança pela falta de apoio em sua eleição à presidência da Câmara, foi um ato de preservação. Na sua visão, o avanço da Lava-Jato contra ele era um complô liderado por Dilma, apoiada por grão-petistas como o então Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o procurador-geral da República à época, Rodrigo Janot. “Todo mundo iria atirar. Todo mundo iria morrer”, escreve o político, que dedica especial atenção a alguns atores — normalmente os que mais odeia — como o ex-juiz Sergio Moro, Janot, Cardozo e outro ex-ministro, Jaques Wagner (Casa Civil). Sobre Moro, diz o seguinte: “Ele era o seu próprio líder. Para ele, bastava ele. Moro era e será candidato a presidente”.

A batalha que provocaria a queda de Dilma e, pouco tempo depois, a do próprio Cunha, poderia ter sido evitada? Na visão do ex-deputado, sim. Se o PT não tivesse tentado derrotá-lo na Câmara, ele jura que jamais teria detonado o impeachment. Por sua vez, Cunha também faz um mea-culpa, afirmando que o rompimento por parte dele foi um erro que o obrigaria a administrar as consequências disso. Mesmo em meio à guerra já declarada contra os ex-aliados, o autor conta ter tido a disposição de voltar atrás, caso cessassem os ataques. Como era de esperar, Cunha refuta a tese de golpe, não sem antes fazer uma ironia com o histórico do PT, que defendeu arduamente os afastamentos de presidentes anteriores. O ex-deputado lembra que o partido comemorou como se fosse sua vitória a derrocada de Fernando Collor de Mello e tentou fazer o mesmo com Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. “Quem com golpe fere, com golpe será ferido”, estoca Cunha.

Determinado a vencer a guerra contra Dilma, o ex-deputado confessa ter usado toda sorte de golpes de seu arsenal. Admite, por exemplo, que indicou um advogado de sua extrema confiança para dar uma consultoria de cartas marcadas ao relator do impeachment, o deputado Jovair Arantes. Com isso, garantia que o parecer teria consistência técnica e seria favorável ao afastamento. No campo das precauções, revela que, mais de um mês antes de oficializar a abertura do impeachment, deixou preparada a bomba que explodiria no gabinete presidencial. Ao perceber que o PT e o governo se mexiam para tentar cassá-lo, armou uma operação secreta. Chamou o secretário-geral da Câmara, Silvio Avelino, assinou a aceitação do pedido de abertura do processo e mandou guardá-la num cofre. “Qualquer coisa que me acontecer, qualquer coisa mesmo, morte, mesmo que seja natural, que me impeça de estar aqui no outro dia, você tem o compromisso comigo de datar o documento e publicar imediatamente”, disse ao servidor. Só mais de um mês depois, em 2 de dezembro de 2015, ele anunciou que estava abrindo a porteira pela qual Dilma sairia. Cunha também repassa o fatídico dia 17 de abril de 2016: “Coloquei uma música gospel, de autoria do pastor Kleber Lucas, Deus cuida de mim, fiz minhas orações e entreguei às mãos de Deus”.

Há um nome que, por razões óbvias, aparece constantemente do início ao fim de seus relatos: Michel Temer. Cunha o coloca na prateleira de conspirador e traidor. Diz que, desde o momento zero, o correligionário trabalhou arduamente pelo impeachment, inclusive negociando cargos do futuro governo antes mesmo de o processo estar sacramentado na Câmara. “Temer não só desejava o impeachment como lutou por ele de todas as maneiras — ao contrário do que ele quer ver divulgado sobre o assunto”, escreve. “Jamais esse processo de impeachment teria sido aprovado sem que Temer negociasse cada espaço a ser dado a cada partido ou deputado que iria votar a favor da abertura dos trâmites.” Cunha diz que recebia as demandas dos parlamentares e as levava a quem seria o dono da caneta. Temer avalizava praticamente tudo, garante, na busca por votos pela deposição de Dilma. Um dos exemplos citados foi a nomeação de Marcos Pereira, do Republicanos, para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Procurado por VEJA, o ex-presidente não quis comentar as memórias do ex-aliado.

Anos depois da saída de Dilma, a história vinculou os nomes de Cunha e Temer ao do empresário Joesley Batista, na fatídica gravação em que o então presidente diz “Tem que manter isso aí, viu?”, sobre as boas relações que o dono da JBS dizia ter com o ex-deputado, preso àquela altura. Em Tchau, Querida, esses personagens compõem uma espécie de tríplice aliança pela queda de Dilma. O ex-presidente da Câmara descreve Joesley como um elemento fundamental para o impeachment e deixa claro o nível de intimidade entre os dois. Com espantosa naturalidade, Cunha conta que consultou o amigo quando pretendia dar seguimento a uma CPI do BNDES, banco cujos cofres catapultaram as empresas de Joesley ao status de potências globais: “Quando eu estava para decidir, perguntei a Joesley Batista se ele tinha algum receio, para que eu tivesse ciência antes. Ele respondeu que não”. Apesar disso, prossegue o autor, a situação saiu do controle e Joesley acabou fustigado pela investigação. Cunha também relembra que o empresário tinha acesso ultrapreferencial ao ministro do STF Edson Fachin e atuou para emplacá-lo no tribunal, em 2015. Um ano depois da posse do ministro, assolado pelo pedido de afastamento da presidência da Câmara que sofria, o ex-deputado recorreu a Joesley na esperança de que o empresário intercedesse a seu favor junto a Fachin. “Eu queria uma chance”, relembra Cunha. “Joesley combinaria com Fachin que ele julgaria em agosto a ação em plenário”, completa o autor, tentando ganhar tempo. Foi inútil. A pressão fez com que Cunha renunciasse à cadeira, em julho de 2016.

Na fase em que Temer, ainda vice de Dilma, estava montando o que seria seu gabinete presidencial, Cunha diz que Joesley se empenhou agudamente para alçar Henrique Meirelles ao posto de Ministro da Fazenda do novo governo — na ocasião, Meirelles era presidente do Conselho Consultivo da J&F, o grupo do empresário. A nomeação, como se sabe, aconteceu. Cunha afirma que, em paralelo, o empresário convenceu Temer a, antes mesmo de assumir, fazer um movimento público para acalmar o mercado. “Ele estava particularmente preocupado com as suas posições do mercado de dólar futuro. Para evitar o aumento do prejuízo, ele gostaria de uma sinalização de Temer ao mercado — de que a política cambial não iria sofrer qualquer mudança.” De acordo com Cunha, mais adiante, Temer incumbiu Moreira Franco de dar uma entrevista para tranquilizar a Faria Lima, atendendo ao pleito (o que de fato acabou acontecendo). O livro expõe ainda que, em dado momento, Joesley confidenciou a Cunha que o governo petista havia lhe pedido dinheiro vivo para comprar deputados dispostos a votar para tirar Dilma do Planalto. “Ele me disse que, como já tinha escolhido o lado favorável ao impeachment, iria enrolar os interlocutores para não dar nada para eles”, afirma Cunha. Em sua delação premiada assinada em 2017, no curso da Lava-Jato, porém, o empresário confessou o financiamento de suborno de cinco parlamentares para tentar evitar a queda da presidente. Procurado por VEJA, Joesley disse que não comentaria “mentiras nem ilações fantasiosas” do autor.

No livro, durante o processo de impeachment, o empresário aparece como anfitrião para uma série de encontros secretos. Cunha conta que ele abriu as portas de suas residências para que o ex-deputado se reunisse num dia com Jaques Wagner, em Brasília, e noutro com Lula, em São Paulo. A conversa com Wagner foi tensa. “Não iria sair na porrada física com ele, mas não estava certo de que aquilo acabaria bem”, escreve. Segundo Cunha, em outra ocasião, o ministro petista lhe ofereceu um cardápio de possibilidades para blindar Dilma, como proteção no Conselho de Ética e a chance de transformar Temer em ministro da Justiça. Não eram as primeiras ofertas, assegura Cunha. De acordo com ele, o integrante do governo Dilma que ele mais detestava, José Eduardo Cardozo, já havia acenado com a chance de o emedebista indicar um ministro do STF, a tomar posse após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Em troca, Cunha seguraria a tramitação da chamada PEC da Bengala, o projeto que esticou até os 75 anos a idade de aposentadoria compulsória dos membros do Supremo. Se isso ocorresse, Dilma teria o poder de nomear cinco ministros em seu mandato. Cunha também sustenta que Cardozo interferia no trabalho da PF com o objetivo de pressioná-lo. A ojeriza por Cardozo chegou a tal ponto que, na tentativa do Planalto de conter o esgarçamento total das relações, Wagner passou a ser o interlocutor direto de Cunha, no lugar do ex-ministro da Justiça. Não deu certo. “Wagner era só a troca da mosca; a merda continuava a mesma”, conclui Cunha. Cardozo nega as afirmações e rebate o desafeto: “As críticas e acusações do senhor Cunha soam como um elogio para o meu currículo. Todos sabem o que ele é e o que fez”. Jaques Wagner, hoje senador, garante que foi Cunha quem buscou a chantagem, pedindo apoio do partido no Conselho de Ética para rasgar o impeachment. Outro grande desafeto do ex-deputado, Rodrigo Janot, preferiu ser mais sucinto em seu comentário: “Não discuto com criminoso”.

Dilma, por óbvio, também se destaca na obra. Cunha atribui a ela um ódio mortal contra sua pessoa, mas revela que, em meio à guerra, viveu cordiais momentos de armistício com a petista, como numa ocasião em que foi jantar com sua mulher, Claudia Cruz, no Palácio da Alvorada. “Foi bem agradável. Dilma e minha esposa se deram bem. Ambas gostavam de andar de bicicleta e passaram até a trocar mensagens por WhatsApp e se falarem. Depois, minha esposa lhe mandou de presente um capacete para pedalar, que passou a ser o que Dilma usava sempre.” Cunha atribui a Dilma uma inabilidade política letal, característica reconhecida até por seus pares, inclusive Lula. Na reunião secreta na mansão de Joesley em São Paulo, relatada por Eduardo Cunha, Lula teria abaixado a guarda. “Então ele apelou para que encontrássemos uma saída para a questão, dizendo que o impeachment seria muito ruim para o país. Respondi que isso seria impossível (…). Comprometeu-se a tratar com Dilma a situação da minha mulher e da minha filha, a fim de tentar reverter no STF o envio das investigações para Curitiba. Sinceramente, eu não acreditava nisso. E, acho, nem ele”, conta. De acordo com Cunha, durante a conversa, Lula deu a medida do que pensava sobre sua sucessora: “Então, o ex-presidente fez um desabafo surpreendente. Contendo o choro, Lula disse que o maior erro que ele havia cometido na vida foi ter permitido que Dilma se candidatasse à reeleição”. Procurados por VEJA, Lula e Dilma não quiseram conceder entrevistas.

Em sua metralhadora giratória, o ex-parlamentar aponta também na direção de ex-integrantes do Conselho de Ética da Câmara que teriam tentado extorqui-lo. Cunha acusa o então presidente do colegiado, o ex-deputado José Carlos Araújo, de lhe pedir 3 milhões de reais para a campanha seguinte, por meio do também ex-deputado Sandro Mabel. Se topasse, poderia interferir na escolha do relator de seu processo no colegiado. “Essa história é mentirosa. Nunca conversei com o Mabel sobre isso”, rebate Araújo. O relator, que depois viria a ser substituído, Fausto Pinato, também exigiu dinheiro em troca de facilidades, segundo Cunha: “Fausto Pinato estava disposto a arquivar, segundo o que me trazia o deputado André Moura, que se tornou o meu interlocutor com ele. Só que, oportunista, pediu, por intermédio de Moura, 5 milhões de reais”. Pinato mostra-se indignado com a história. “Vou ter de processar Cunha. É muito fácil ficar preso, condenado, e, depois que está enterrado politicamente, ficar falando. Por que não falou na época?”, afirma. Moura, por sua vez, garante que jamais houve esse pedido e que nunca levou tal demanda a Cunha. Outra tentativa, de acordo com o autor do livro, teria partido do folclórico Wladimir Costa — o insólito ex-deputado que chegou a exibir uma tatuagem no braço em homenagem a Temer, então presidente, e depois se descobriu que seria de henna. “Sofri com o deputado Wladimir Costa (…). Ele queria 2 milhões de reais.” Segundo Cunha, nenhum valor foi pago.

Um dos mais surpreendentes trechos de Tchau, Querida aborda a relação das Forças Armadas com Dilma. À essa altura, Cunha levanta uma grave suspeita sobre o ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas. Em uma viagem em companhia do militar à Amazônia, o ex-deputado chegou à conclusão de que o general recebia informações sobre cada passo da petista. “Ele demonstrava conhecer a rotina do palácio com uma desenvoltura que não seria possível sem fontes internas (…). A conclusão a que eu cheguei era que Dilma não sabia, mas era vigiada o tempo todo dentro do palácio. Até visitas que recebia, telefonemas a que atendia, tudo era do conhecimento dos militares.”

Derrotado por uma margem pequena de votos na eleição de 2014, o tucano Aécio Neves também aparece na narrativa, inicialmente bastante resistente ao impeachment. Segundo Cunha, o político mineiro apostava suas fichas no processo de cassação da chapa Dilma-Temer no TSE. A ideia é que isso permitiria a realização de novas eleições, que ele imaginava vencer. Ao perceber que esse processo demoraria mais tempo do que pensava, acabou engrossando as fileiras em torno do esforço para apear a petista do Palácio do Planalto. A relação entre Cunha e Aécio é de desconfiança mútua, segundo a obra. Exemplo disso é o trecho em que Cunha acusa o tucano de ter acesso e repassar dados secretos. Numa conversa entre os dois, Aécio teria dito ter conhecimento de que um delator da Lava-Jato havia mudado seu depoimento e incriminado Cunha. Na visão do ex-deputado, foi puro jogo de cena. O emedebista põe o vazamento da informação sigilosa na conta do procurador José Bonifácio Andrada, que seria ligado ao tucano. A VEJA, Aécio disse que as declarações “são fantasias e não merecem sequer comentários”. Andrada, por sua vez, afirma nunca ter conversado com ninguém sobre o tema e que não atuou na Lava-Jato.

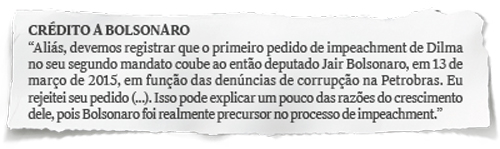

Embora tenha mirado sua pena para tentar reconstruir o passado, Cunha também usa o livro para fazer acenos aos protagonistas do presente e pavimentar o futuro. Ele deixa clara sua simpatia por Jair Bolsonaro ao frisar o papel do atual presidente na queda de Dilma, embora o capitão, à época um deputado do baixo clero, não tenha participado de nenhuma articulação. “Aliás, devemos registrar que o primeiro pedido de impeachment de Dilma no seu segundo mandato coube ao então deputado Jair Bolsonaro, em 13 de março de 2015, em função das denúncias de corrupção na Petrobras. Eu rejeitei seu pedido, sendo que, de todos os pedidos de impeachment por mim rejeitados, Bolsonaro foi o único que recorreu contra a minha decisão ao plenário”, acaricia Cunha. Também fez questão de lembrar que arquivou um pedido de abertura de processo disciplinar contra Bolsonaro pelos ataques à petista Maria do Rosário. No livro, Cunha chama as agressões de “confusão”. Ele ainda aproveita para lançar a candidatura de sua herdeira e coautora para 2022. E ela própria admite que estará alinhada ao bolsonarismo no ano que vem. “Eu não acredito na terceira via. Por isso me vejo na corrente de direita já no primeiro turno”, afirma Danielle, que pretende concorrer a uma vaga de deputada federal. Como se vê, as memórias de Cunha jogam luzes sobre um momento histórico importante — fatos que até hoje fazem eco nos lances atuais da política nacional. Em tempo: ele já começou a rascunhar as primeiras linhas do próximo livro.

Com reportagem de Juliana Castro e Eduardo Gonçalves

Publicado em VEJA de 7 de abril de 2021, edição nº 2732

A ‘ficha caiu’ para Trump sobre o petróleo da Venezuela

A ‘ficha caiu’ para Trump sobre o petróleo da Venezuela Psol aciona Nikolas na PGR após bolsonarista sugerir sequestro de Lula

Psol aciona Nikolas na PGR após bolsonarista sugerir sequestro de Lula Maduro buscou rota de fuga no Leste Europeu; Rússia e China recalculam apoio após ação dos EUA

Maduro buscou rota de fuga no Leste Europeu; Rússia e China recalculam apoio após ação dos EUA Captura de Maduro: ministro da Defesa da Venezuela afirma que EUA mataram seguranças

Captura de Maduro: ministro da Defesa da Venezuela afirma que EUA mataram seguranças Trump afirma que vice de Maduro coopera, mas número dois do chavismo exige libertação do presidente

Trump afirma que vice de Maduro coopera, mas número dois do chavismo exige libertação do presidente