O jogo de forças entre as potências mundiais pós-pandemia

A China ganhou fôlego, os Estados Unidos baquearam e a Europa busca recuperar voz ativa nas decisões mundiais: a divisão de poder não será a mesma

Todo mundo já constatou e comentou: neste primeiro semestre de 2020 o mundo virou de cabeça para baixo, como nunca antes na história. A questão é o que virá agora. No jogo de poder que movimenta as relações entre países e o peso de cada um nos destinos da humanidade, algumas conclusões já podem ser tiradas e elas apontam para mudanças no tabuleiro. O ritmo do avanço da pandemia, o impacto dela nas economias nacionais e a capacidade de recuperação são fatores determinantes para definir o panorama geopolítico que virá. Uma constatação unânime é de que a globalização, força motriz do crescimento econômico mundial nas últimas quatro décadas, será chacoalhada. A alavanca do progresso agora oscila na toada um tanto desafinada da concorrência comercial entre americanos e chineses. A disputa entre os dois países já estava em ponto de fervura no ano passado, com sanções de parte a parte sendo impostas e levantadas em sequência. Veio o surto do vírus e o bastão da corrida firmou-se nas garras do dragão oriental — por enquanto.

No planeta ainda engolfado em contágio ascendente, a China, já a pleno vapor, aproveita para espalhar sua hegemonia. Os Estados Unidos, por sua vez, se debatem para reverter o caos na economia e retomar seu papel de fiel da balança no Ocidente. Prensadas no meio da nova relação de forças entre as duas potências, nações coadjuvantes se movimentam para inflar sua parcela de influência, reavaliando alianças estabelecidas e revolvendo conceitos que se julgavam intocáveis. No lugar da frieza habitual das relações geopolíticas, o ano que vem promete emoções.

Um dos reflexos do novo momento é a dureza com que a China resolveu reprimir o movimento pró-democracia em Hong Kong. O ímpeto dos protestos dos habitantes da ex-colônia britânica contra a dominação por Pequim ganhou força ao longo do ano passado, enquanto o governo central debatia os prós e os contras de uma intervenção de fato no território semiautônomo, um centro industrial e financeiro que lhe serve de porta para o Ocidente. A pandemia tirou os manifestantes da rua. Mal voltaram e uma nova Lei de Segurança Nacional, aprovada em tempo recorde, acabou com a dubiedade: qualquer dissidência será tratada a ferro e fogo. “Os tempos em que o povo chinês esteve subordinado a outros interesses acabaram”, proclamou Zhang Xiaoming, do Escritório de Assuntos de Hong Kong em Pequim. Para a Índia, com quem divide 3 500 quilômetros de fronteira, a mensagem chinesa foi comunicada a tiros: um confronto na região do Himalaia, em junho, resultou na morte de ao menos vinte soldados indianos.

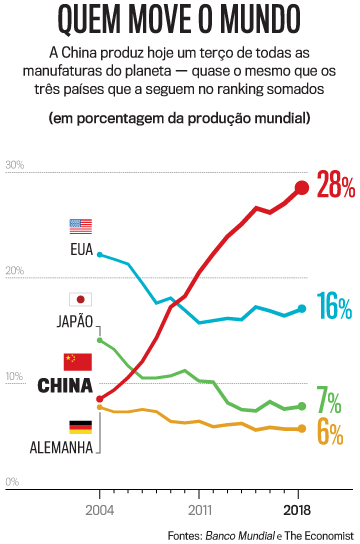

A lista de escaramuças recentes tendo o poderio chinês como protagonista inclui exercícios militares no Mar do Sul da China, uma guerra comercial com a Austrália e a reativação de litígios marítimos com o Japão. Os avanços do governo de Xi Jinping sobre o tabuleiro planetário são sustentados pelo extraordinário crescimento econômico do país. Desde 2000, a participação da China no PIB mundial, que era de 4%, quadruplicou. No mesmo período, as suas fábricas se tornaram vitais, fornecendo um volume de produtos quase igual ao de EUA, Alemanha e Japão somados (veja o gráfico na pág. anterior). No ramo dos equipamentos de uso médico, o país desenvolveu um parque industrial preparado para suprir o mundo inteiro por vários anos. “O desenvolvimento espantoso da China permite que ela possa agir simultaneamente em várias frentes”, diz Salvatore Babones, especialista em economia chinesa da Universidade de Sydney.

À semelhança do panorama mundial de boa parte do século XX, o mundo pós-pandemia aparece girando em torno de dois eixos, um fincado nos Estados Unidos, o outro na China. As diferenças desta Guerra Fria revisitada é que, por um lado, os chineses não têm o menor interesse em ditar a ideologia política dos governos sob sua influência; por outro, os Estados Unidos querem distância de conflitos internacionais que não lhes afetem diretamente. As peças do jogo, agora, são as relações comerciais e o domínio de tecnologias — este, um nó que, cada vez que é apertado, resulta em um passo atrás no livre intercâmbio de comunicações. Por causa dos conflitos na fronteira, a Índia proibiu o uso de 59 aplicativos chineses, entre eles o popularíssimo TikTok — que está sob ameaça também nos Estados Unidos. O Facebook e outros gigantes decidiram sair de Hong Kong para reavaliar o alcance da interferência chinesa. O Reino Unido acaba de se unir aos Estados Unidos no afastamento do gigante Huawei de seu projeto de 5G, tecnologia que promete internet vinte vezes mais rápida, por suspeita de espionagem da empresa em favor de Pequim. “Estou decidido a fazer com que o Reino Unido não seja, de forma alguma, vulnerável a provedores estatais de alto risco”, justificou o primeiro-ministro Boris Johnson. “Trata-se de uma competição acirrada que vai se estender por décadas”, diz Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington.

ASSINE VEJA

Entre China e Estados Unidos balança o desejo de Vladimir Putin de restaurar os bons velhos tempos da Rússia potência, ainda mais agora que virou presidente praticamente vitalício — uma reforma na Constituição permite que ele acumule mandatos até 2036. Outra emenda recém-aprovada redobra a repressão a movimentos separatistas, de forma a evitar, como disse o novo czar, “uma fragmentação como a que consumiu a União Soviética”. Putin também aproveitou a pandemia, e o reforço de seu poder, para assinar um decreto que autoriza a retaliação com armas atômicas em caso de ataque convencional ao território russo. Nenhuma dessas investidas abala seriamente os interesses de Pequim, já que, no momento, os dois países dividem um interesse comum: barrar a influência americana. “Putin procura projetar a ideia de que a Rússia é uma superpotência, mas sua economia é pobre”, diz Aurel Braun, professor de relações internacionais da Universidade de Toronto. No interessante hiato pós-pandemia, porém, não custa tentar se fazer de importante e pressionar os mais fracos em volta.

No vento das transformações, os países árabes produtores de petróleo, desde sempre alinhados com os Estados Unidos, empenham sua fabulosa fortuna em uma mudança de rumos que os livre da dependência de um recurso com data para se extinguir. Entre os projetos já entregues está um imenso porto na cidade de Duqm, em Omã, e a revitalização do estratégico Canal de Suez, no Egito. Nesse contexto, a China, sempre ela, firma parcerias com potencial de grandes transformações regionais — até por ser o maior consumidor e importador de energia do planeta. Seu mais ambicioso plano, a Nova Rota da Seda, cruza territórios onde o óleo é abundante, como Irã e Iraque, e financia instituições como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.

Apesar de inspirar cautela, a alteração da estabilidade internacional não necessariamente resultará na proliferação de disputas e conflitos. Especialistas acreditam que a atual crise pode ser aproveitada para que se crie um sistema de governança mais democrático, com a organização dos países em clubes para tratar de problemas específicos. O processo está em andamento na Europa, prensada entre a indiferença americana e ascensão asiática, que na escalada para sair do abismo cavado pelo novo coronavírus procura reforçar uma unidade continental e dar novo alento à União Europeia, um bloco que andava corroído pelos discursos nacionalistas e pelo Brexit. Entre as iniciativas em andamento, patrocinadas por Alemanha e França, está a Aliança pelo Multilateralismo, que promete atuar em temas que vão do combate às fake news e segurança cibernética à igualdade de gêneros. Além disso, o orçamento aprovado para estimular a retomada econômica privilegia, como nunca antes, a preservação do meio ambiente, um tema meio sem dono que os europeus querem chamar para si. “A união de lideranças regionais pode estancar a erosão da ordem que vinha ocorrendo”, diz Kori Schake, da American Enterprise Institute, de Washington. O ponto fora da curva é a Grã-Bretanha, que, com a economia em frangalhos, sofre com o péssimo timing da decisão de romper com a UE e caminhar pelas próprias pernas.

Ainda que a gestão desastrosa da pandemia tenha reforçado o coro dos que apontam seu declínio, os Estados Unidos estão longe de perder sua hegemonia no Ocidente. A economia americana como um todo permanece 50% maior do que a da China e o PIB per capita ainda é seis vezes mais elevado. No decisivo campo de batalha da tecnologia, são americanas onze das treze principais empresas de internet. Washington gasta mais em defesa militar que os outros nove países do ranking somados. Nessa posição, mesmo que Donald Trump tenha os olhos firmemente voltados para dentro e ainda que a China pouco a pouco ponha gente de confiança no comando de organismos internacionais, os Estados Unidos continuam a dar as cartas nas principais decisões políticas ao redor do globo. O enfraquecimento atual é momentâneo e pode perfeitamente ser revertido assim que a economia sair do ponto morto. A dança dos poderosos segue animada.

Publicado em VEJA de 15 de julho de 2020, edição nº 2695

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana

A ironia da participação do dono da Cacau Show no MasterChef nesta semana Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet

Os estados que terão chuva nesta quinta, 5, segundo o Inmet Restituição IR 2025: quais são os próximos grupos na ordem de prioridade?

Restituição IR 2025: quais são os próximos grupos na ordem de prioridade? Sertanejo e cristão: quem é o pastor que morreu durante pregação em culto

Sertanejo e cristão: quem é o pastor que morreu durante pregação em culto O novo tropeço de ‘Vale Tudo’: de quem foi o erro dessa vez

O novo tropeço de ‘Vale Tudo’: de quem foi o erro dessa vez