El Salvador: o cotidiano do país em meio ao vale-tudo de Bukele contra o crime

Um dos lugares mais violentos do mundo virou modelo de segurança admirado pelos resultados e questionado por violações aos direitos humanos

Sob o sol quente da tarde de sexta-feira, meninos aproveitam o feriado da Semana Santa disputando um campeonato de futebol em Ilopango, na região central de El Salvador. No campo de terra batida, o jogo é decidido em animada disputa de pênaltis. Tudo muito pacato — agora. Há pouco mais de dois anos, Ilopango era uma cidade rachada pelas duas principais gangues do país: a Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, e a Barrio 18. Quem morava no território de uma não circulava no da outra e vivia sob risco de ser alvejado na guerra urbana. A normalidade que a reportagem de VEJA presenciou é resultado da política de linha duríssima implementada pelo presidente Nayib Bukele para combater a criminalidade. Por décadas a “capital global dos homicídios”, El Salvador viu esse índice despencar de 36 para 1,9 a cada 100 000 habitantes — o menor da América Latina e mais de dez vezes inferior ao do Brasil. De outsider, Bukele passou a ser um político adulado pelo argentino Javier Milei e até por Donald Trump, que nele vê um aliado na “maior deportação em massa na história americana”.

Menos alardeados — e observados de perto por VEJA em escaninhos diversos da vida cotidiana — são os custos envolvidos nessa cruzada que esfarelou os alicerces de um regime democrático no papel. No lugar disso, emergiu um estado de exceção, tendo como um de seus pilares as prisões em massa. São 85 500 pessoas nos presídios. Quase 10% da população jovem masculina está atrás das grades, a maior taxa de encarceramento do planeta. A contenção da criminalidade obtida graças a essa política de linha dura extrema vem atraindo a El Salvador políticos não apenas da direita radical para ver de perto o “milagre”. Entre os brasileiros, o influencer Pablo Marçal já esteve no país com esse propósito. Também prestigiou o salvadorenho o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que desembarcou em San Salvador em 2023 com dezesseis integrantes da Comissão de Segurança da Câmara. A mais recente visita anunciada é a do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, prevista para ocorrer no domingo 4.

Desmantelar as maras, como as gangues locais são chamadas, era urgente e necessário — esse é um feito inegável de Bukele. Formadas por imigrantes nas ruas de Los Angeles no fim da década de 70, as facções mudaram seu QG duas décadas depois na esteira das deportações promovidas pelo governo americano e montaram em El Salvador uma estrutura poderosa e complexa. A MS-13 fincou raízes tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, enquanto a Barrio 18 controlava parte da capital, San Salvador. No auge, as duas juntas chegaram a 70 000 integrantes, que aterrorizavam pela crueldade de seus métodos e enriqueciam extorquindo comerciantes — estima-se que a criminalidade comia 16% do PIB nacional. “Sob ameaças, perdi mais de 100 000 dólares e precisei fechar minha padaria”, contou a VEJA Joel Ayala, 49 anos, de La Campanera, que já foi a cidade mais perigosa do país.

Dentro das linhas invisíveis que demarcavam o território das duas gangues, famílias viveram por anos separadas. Desavisados que entrassem na rua errada ou com os faróis do carro acesos eram executados sumariamente. “Fui estuprada e não pude reportar o crime. Me matariam ou descontariam nas minhas filhas”, relata L. C., 47 anos, sobre o terror que reinava em sua cidade, Soyapango. “Era tudo na base do medo, resultando em um domínio tirânico”, explicou a VEJA o cientista político Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago.

Durante décadas, a reação das autoridades foi negociar com os líderes dos bandos — muitos operando do cárcere —, na base do troca-troca de regalias por uma freada na violência. Bukele agora nega, mas fez o mesmo enquanto prefeito de San Salvador, de 2015 a 2019, e nos primeiros anos da Presidência. Até que, em 2022, após um pico de criminalidade em que 87 pessoas foram assassinadas em dois dias, proclamou estado de exceção (que já renovou 36 vezes), autorizou a polícia a trancafiar qualquer suspeito de ligação com gangues (basta um telefonema anônimo), dobrou o tamanho do Exército para 40 000 homens e construiu a toque de caixa uma megaprisão de segurança máxima. O Centro de Confinamento do Terrorismo é o maior presídio da América Latina. Ali, o governo exibe os 40 000 detentos ajoelhados em um pátio em peças publicitárias.

Os grafites das gangues que marcavam as paredes foram substituídos por mensagens ufanistas. “O Estado cria os caminhos para o desenvolvimento”, lê-se em letras garrafais em uma casa em La Campanera. Um desses caminhos é a onipresença do Exército nas ruas, metendo medo e exercendo controle total sobre a população. Outro é deletar direitos básicos dos prisioneiros. Nenhum deles foi julgado até agora e, quando os julgamentos começarem — se começarem —, serão ações coletivas, com até 900 réus cada. “Nos impedem de contatar clientes. Quem está no sistema é praticamente um desaparecido”, diz Ovidio Mauricio, advogado de uma ONG que presta assistência jurídica às famílias dos detidos, entre os quais se calcula que 30% a 50% sejam inocentes.

As inúmeras denúncias de arbitrariedades e de violações de direitos humanos não tiram do sério Bukele, que se autointitula o “ditador mais legal do mundo”. O político de 43 anos surgiu na cena explorando a imagem de jovem moderno e independente e se apresentando como alternativa aos dois partidos que se revezavam no poder, o esquerdista FMLN e o direitista Arena. Filho de imigrantes palestinos que fizeram fortuna no comércio, aprecia jeans e camiseta polo bem apertados, jaquetas de couro e bonés, indumentária com que faz pose nas redes, onde é extremamente ativo. Para azeitar seu draconiano sistema penal, eliminou os controles sobre seu poder. Em 2021, seu partido, o Novas Ideias, obteve maioria na Assembleia, abrindo espaço para demitir o procurador-geral, que investigava desvios de fundos no governo, e aposentar à força um terço dos juízes, substituídos por aliados até na Suprema Corte.

Os magistrados parceiros mudaram regras eleitorais para sufocar partidos da oposição e deliberaram que ativistas e jornalistas fossem presos por “espalhar pânico”. O clima de tensão é visível no dia a dia. Próximo à cidade de Apopa, a reportagem de VEJA foi cercada por três militares armados que exigiram acesso a celulares para comprovar que não haviam sido gravados. Em 2023, o Supremo reinterpretou a Constituição, que proíbe a reeleição, para permitir que Bukele concorresse novamente. “Já não é possível ignorar que vivemos em uma ditadura”, diz Cesia Rivas, chefe do partido Vamos, que ocupa um dos apenas três assentos da oposição na Assembleia recém-reduzida a sessenta deputados (estrangeiros que entram no prédio têm o passaporte confiscado na porta).

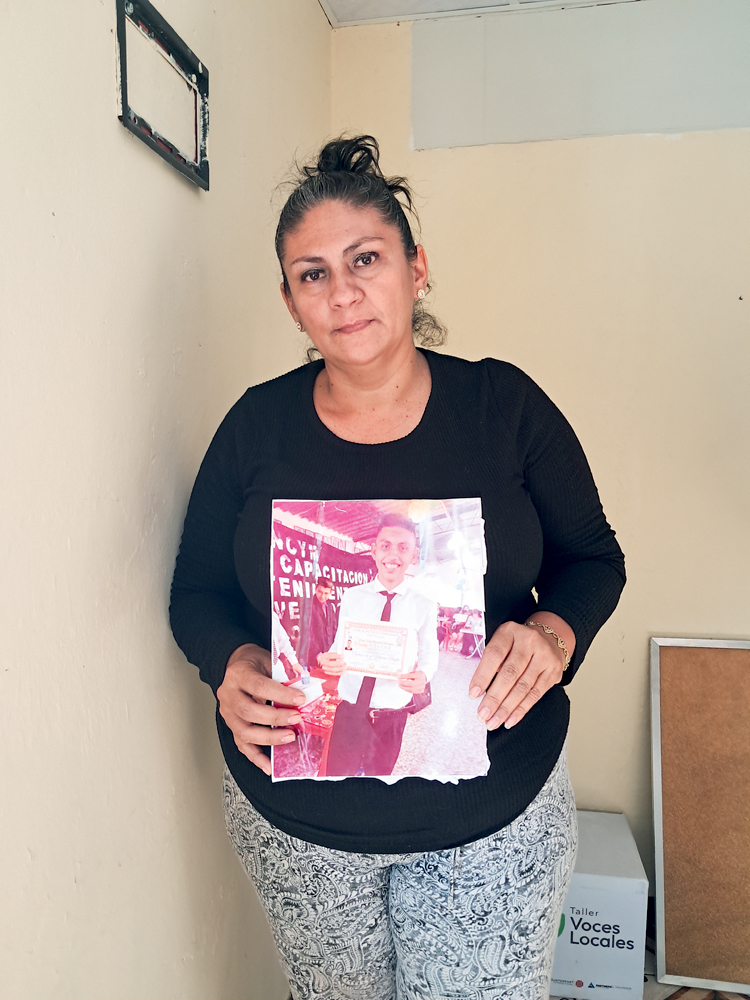

A sensação nas ruas é de vigilância constante — uma panela de pressão que atinge carga máxima em torno dos presídios, guardados por um perímetro de segurança. Uma vez preso, o indivíduo não é mais visto. Maribel Amaya, 46 anos, nem sequer sabe onde o filho Jorge Luis, 20, estudante sem antecedente criminal levado em maio de 2022, está detido. “Não tenho certeza nem se está vivo”, lamenta. Patrícia García, 57, igualmente desconhece o paradeiro do filho, o comerciante Alex Ernesto, 34, também detido em 2022.

Em um movimento impulsionado pelo desespero frente à brutalidade, Alex, como tanta gente, chegou a dar apoio à linha dura de Bukele. “A família toda, incluindo meu filho, meu marido e duas filhas, votou nele”, conta Patrícia. Até que, de repente, no fim de um dia comum — depois de jogar futebol com os amigos e a caminho de buscar a filha na casa da avó —, Alex acabou preso por suspeita de colaborar com organizações criminosas. Da primeira audiência de custódia — elas são coletivas, duram menos de quinze minutos e ocorrem on-line, em escala industrial — ele saiu sem saber se a prisão preventiva se esticaria por meses ou anos. “Não há devido processo nem direito de defesa”, afirma a relatora especial da ONU Margaret Satterthwaite, enviada recentemente a El Salvador para avaliar a independência do Judiciário (ou a falta dela).

Dossiê da ONG salvadorenha Socorro Jurídico Humanitário revela que ao menos 370 detentos morreram dentro das penitenciárias, muitos com sinais de tortura. Mais de 5 000 famílias de encarcerados formaram o Movimento de Vítimas do Regime, por meio do qual se ajudam e articulam protestos — uma atividade de risco. “O governo usa o estado de exceção para perseguir opositores”, diz o líder do grupo, Samuel Ramírez, em manifestação em frente ao Centro Penal La Esperanza, em Mariona, onde soldados e policiais faziam fotos e vídeos dos participantes. “Nos encontram com reconhecimento facial e vão bater nas nossas portas, para nos intimidar”, conta Ramírez.

A experiência salvadorenha tem provocado intensos debates entre especialistas, tendo em vista como esse problemático modelo ditatorial é capaz de contar com o apoio massivo da população local (a aprovação de Bukele encontra-se hoje no extraordinário patamar de 91%). Políticas de linha dura tornaram-se nos últimos tempos uma grande plataforma política em vários países. No violento Brasil da atualidade, a segurança é hoje a maior preocupação do eleitorado, sendo que boa parte dele atribui a culpa disso a um sistema generoso demais com os criminosos. Segundo pesquisa divulgada pela Quaest, na quarta-feira 30, 86% dos entrevistados concordam com a frase “polícia prende bandido, mas a Justiça solta”. Dentro desse contexto, Bukele vem ganhando admiradores também fora de seu país. Pelas características singulares de El Salvador, no entanto, dificilmente se conseguirá replicar a experiência de lá em outro lugar — e não apenas pelo aspecto ditatorial. Trata-se de um país com pouco mais de 6 milhões de habitantes, do tamanho de Sergipe, e à margem do tráfico internacional de drogas, o potente motor do crime organizado no planeta. Hábil marqueteiro, Bukele pinta a nação às margens do Pacífico como um destino turístico paradisíaco, lar da “Cidade do Surfe” e de eventos como o Miss Universo. Ao mesmo tempo que recebe investimentos da China, com os quais inaugurou uma mastodôntica biblioteca na capital e planeja estádios, portos e teleféricos, ele agrada a Donald Trump ao abrir seus presídios para deportados e até criminosos americanos. “Bukele vive um paraíso astral geopolítico enquanto transforma o país em colônia penal internacional”, critica Ivan Briscoe, do centro de pesquisas Crisis Group.

Trump já deportou para El Salvador, sem nenhum rito jurídico, centenas de venezuelanos que acusa de serem da violenta gangue Tren de Aragua. A expulsão virou ação penal quando se identificou no meio dos expulsos um salvadorenho, Kilmar Ábrego García, com emprego fixo, mulher americana e liminar contra deportações. A Casa Branca admite que cometeu um “engano”, mas ignora a ordem da Suprema Corte para “facilitar” seu retorno. Bukele, por sua vez, ao lado de Trump no Salão Oval, descartou qualquer chance de devolver Ábrego García.

Para acolher os deportados, El Salvador recebeu 6 milhões de dólares, o que, somados ao empréstimo de 1,4 bilhão de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI), ajudará a financiar o custoso sistema carcerário, que consome 200 milhões de dólares por ano. Analistas alertam para o alto risco de misturar integrantes da gangue venezuelana com criminosos salvadorenhos. “A Tren de Aragua é mais poderosa do que os grupos locais e pode lhes emprestar sua influência”, avisa José Miguel Cruz, especialista em justiça criminal da Universidade Internacional da Flórida.

Não causa surpresa que sociedades fartas da violência e da impunidade se indisponham contra vozes que denunciam abusos e aplaudam as megaprisões — embora jogar suspeitos em jaulas, como animais, desafie todos os preceitos éticos e morais. Mas os problemas no “modelo Bukele” vão além das questões jurídicas e humanitárias. Amontoar milhares de pessoas com antecedentes criminais em um mesmo local é a receita infalível para a formação de quadrilhas que se ramificam para além dos muros — vide o exemplo brasileiro. E a imensa população carcerária sem ocupação tem tudo para, com o tempo, atiçar o fogo de um caldeirão de violência.

Do lado de fora das cadeias, crescem o desemprego e a pobreza — chagas que se aprofundaram após a guerra civil na qual mergulhou o país entre os anos 1970 e 1990 —, que levam jovens sem horizonte a se juntarem às gangues. Mais de 40% da população não escapa do subemprego, como se depreende do mar de tendas improvisadas com itens falsificados à venda no centro histórico da capital. A corrupção frequentemente denunciada no governo Bukele não é combatida, um terreno fértil para alianças entre políticos e o crime. “Ele pode inundar as ruas com militares, mas, a menos que lide com as causas da propagação da criminalidade, as gangues se adaptarão”, prevê Cruz.

Quem entende de combate à criminalidade ressalta que inicialmente é preciso uma abordagem mais pontual, para então se expandir nacionalmente. Claudia Sheinbaum, que disputa com Bukele o posto de líder mais popular da América Latina, é um dos poucos exemplos positivos nesse sentido. Antes de se tornar presidente do México, quando era prefeita da capital, testou um plano envolvendo unidades de inteligência, o Ministério Público e serviços sociais. Em poucos anos, a taxa de homicídios caiu de 22 para nove a cada 100 000 habitantes. “Uma vez que o nível de violência esteja estável, é preciso secar a renda das gangues”, ensina Benjamin Lessing, da Universidade de Chicago. O passo seguinte é reduzir o recrutamento das quadrilhas com oferta de educação e empregos.

Nada disso está nos planos de Bukele, cujo objetivo maior no momento é arranjar um jeito de chegar ao terceiro mandato. Alheios às controvérsias provocadas pela política adotada em El Salvador, países na América Latina se mostram dispostos a copiar o “modelo Bukele”. No Equador, tomado por gangues de narcotraficantes, o presidente Daniel Noboa também declarou estado de exceção, anunciou a construção de duas megaprisões — e foi recompensado com a reeleição, há três semanas. Rafael López Aliaga, prefeito de Lima, mencionou um “plano Bukele” ao pôr o Exército nas ruas. A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, e o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, estiveram por lá para observar a fórmula. Autointitulado também como o “maior carcereiro do planeta”, Bukele segue surfando na onda dos resultados expressivos de seu vale-tudo na luta contra o crime.

Publicado em VEJA de 2 de maio de 2025, edição nº 2942

Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados

Além da frente fria, Inmet alerta para chuvas fortes nesta quinta: saiba em quais estados Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição

Virgínia Fonseca e Zé Felipe se pronunciam sobre suposta traição Lenda da ginástica é presa nos EUA

Lenda da ginástica é presa nos EUA Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil

Gilberto Gil toma atitude para apoiar Preta Gil Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia

Putin exige garantia de líderes do Ocidente como condição para encerrar guerra na Ucrânia