Livro investiga a difícil jornada humana pela felicidade – ontem e hoje

Manter-se alegre com a vida e sustentar o bem-estar emocional nunca foram tarefas simples na história da humanidade — e assim é no presente

Desde sempre, a humanidade tenta alcançar um estado até hoje difícil de definir. A felicidade, do latim fertilis, de fértil, ou fructifer, de frutífero, tem sido ao mesmo tempo o céu e o inferno do ser humano. Representa o paraíso de uma sensação de plenitude que, de tão perseguida e poucas vezes alcançada, transformou-se em fonte perene de frustração. Durante séculos, pensadores se debruçaram sobre essa questão central. Em A História da Felicidade, livro de sucesso internacional que acaba de ganhar edição em português pela editora Contexto, o historiador Peter Stearns, professor da Universidade George Mason, nos Estados Unidos, desvela o passado para que possamos vislumbrar o futuro e construir meios de desfrutar desse sentimento.

A primeira lição da obra, resposta à mais antiga das indagações, é que a fórmula da felicidade não existe, embora muita gente jure que a tenha encontrado e ganhe alguns milhares de reais em cima disso. É impossível ter um sistema padronizado de como ser feliz porque, como mostra a história, as concepções mudam de acordo com os humores de cada tempo e as questões individuais. “Existem muitos conceitos de felicidade. As definições religiosas, por exemplo, diferem das seculares”, disse a VEJA, com exclusividade, Peter Stearns. “Há sempre uma tensão entre ideias que enfatizam os prazeres sensuais, pessoais, e aquelas que ressaltam concepções mais amplas de realização.”

É difícil determinar quando surgiram as percepções de um estado de espírito mais ou menos feliz. O mais longe a que antropólogos e historiadores chegaram foi à fase na qual os humanos deixaram de ser caçadores e coletores para se reunir em comunidades agrícolas, há cerca de 12 000 anos. Teria ocorrido ali o primeiro registro do que atualmente seria compreendido por “queda” de felicidade. O homem passou a trabalhar mais, a comer pior e a se envolver em conflitos com maior frequência, criando a tríade que até hoje nos rouba a alegria.

Uma elaboração conceitual mais sofisticada só começou a ser feita com a emergência de civilizações intelectualmente notáveis, como a grega e a egípcia. Em meados de 3500 a.C., um Egito farto em alimentos graças às áreas regadas pelas águas do Rio Nilo desenvolveu uma cultura que exaltava o bem-estar coletivo por meio do culto e rituais de agradecimento aos deuses e do investimento em diversões populares. Na Grécia, os filósofos Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) e seu discípulo, Platão (428 a.C.-347 a.C.), foram pioneiros ao introduzir a ideia de que a plenitude só seria alcançada pela sabedoria, e não por prazeres, especialmente os materiais.

Essa visão até hoje rivaliza com a que preconiza o alcance da alegria em bens e confortos proporcionados pelo dinheiro. Durante dois séculos, entre os anos 1700 e 1900, a tônica prevaleceu, caracterizando um período cunhado pelo historiador Stearns de “Revolução da Felicidade”. Ele caminhou em conjunto com a Revolução Industrial, quando a expansão da produção de bens de consumo e a perspectiva de enriquecimento da burguesia trouxeram a máxima de aproveitar o aqui e o agora. Contudo, o hedonismo estava restrito à parcela muito pequena das populações ocidentais. A grande massa era composta por trabalhadores mal pagos e famintos, que obviamente não experimentavam semelhante ventura.

Marcada por dois conflitos mundiais — a I e a II Guerras —, pela tragédia da pandemia de gripe espanhola (1918-1920) e pela crise econômica iniciada em 1929, cujos efeitos foram sentidos em todo o mundo, a primeira metade do século XX transformou o que se entenderia por felicidade dali em diante. Os sentimentos predominantes eram a tristeza e a desesperança, mas até em reação a eles ganhou força a resiliência, a fenomenal capacidade de resposta às adversidades manifestada pelo ser humano. “As pessoas geralmente se mostram surpreendentemente capazes de encontrar alguma alegria em situações críticas”, diz Stearns. “Em alguns casos, os desastres deixam muitas delas com o desejo de esquecer o que viveram o mais rápido possível.”

Foi esse anseio que, nas décadas seguintes, resultou no estabelecimento da cultura de uma felicidade artificial, baseada no consumo e obsessão por se mostrar feliz. Datam dos anos 1950, inclusive, as primeiras cartilhas para um casamento realizado, sobre como criar filhos alegres e toda uma sorte de movimentos cujos objetivos eram perpetuar a imagem da vida perfeita. Essa ditadura da felicidade ganhou dimensões patológicas com a ascensão das redes sociais, onde todos aparecem alegres — uma falácia, claro. É movimento que priva a humanidade de deparar, metabolizar e fazer as pazes com suas limitações e tristezas, processo obrigatório para o amadurecimento emocional.

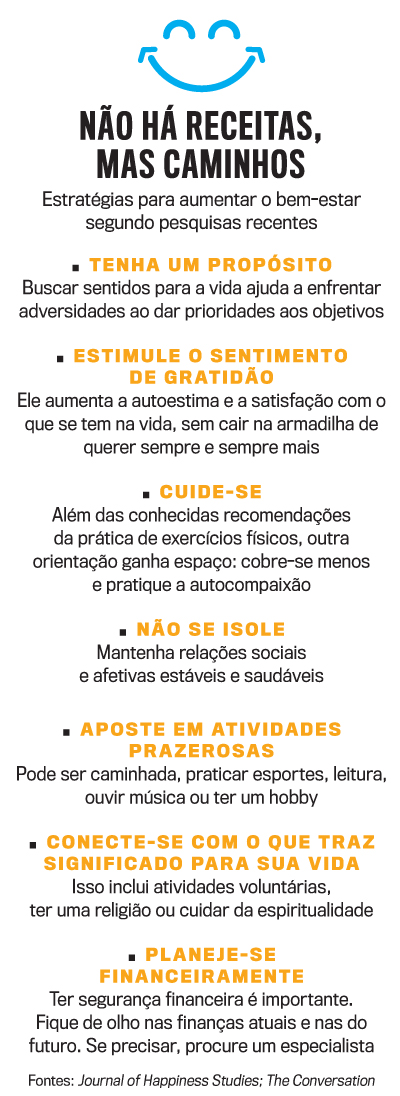

A pandemia de Covid-19 acentuou as contradições. Enquanto nas redes a vida seguia impecável, dentro de casa o caos emocional imperava. Não por acaso, apenas em 2020 houve um aumento de 27% nos casos de depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. Contudo, o impacto da situação está fazendo o pêndulo virar na direção contrária. Cresce um movimento por mais vida real e menos virtual e pela aceitação da diversidade entre os indivíduos. Além disso, pesquisas indicam o retorno da conexão com a espiritualidade e com a natureza — atividades aquáticas estão em alta, aliás, porque alimentam a calma — e a valorização de elementos como tempo livre, autonomia e busca de um propósito capaz de manter o encantamento pela vida. Volta-se à essência. Tudo acompanhado, claro, pelo desejo de segurança financeira. Afinal, atordoado por dívidas, ninguém é feliz. Vale, enfim, lembrar um verso de John Lennon que Carlos Drummond verteu para o português: “A felicidade é um revólver quente”.

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O recado de Alexandre de Moraes a Jorge Messias, indicado para o STF

O recado de Alexandre de Moraes a Jorge Messias, indicado para o STF Melhor da semana: Shawn Mendes ‘converte-se’ a brasileiro

Melhor da semana: Shawn Mendes ‘converte-se’ a brasileiro A reação de Flávio Bolsonaro à decisão do PL de suspender o salário de seu pai

A reação de Flávio Bolsonaro à decisão do PL de suspender o salário de seu pai Justiça do Rio condena Marcio Garcia a ressarcir ex-amigo em cifra milionária

Justiça do Rio condena Marcio Garcia a ressarcir ex-amigo em cifra milionária Prisão de Bolsonaro aproxima Carlos e Michelle e trava negociações sobre herdeiro político

Prisão de Bolsonaro aproxima Carlos e Michelle e trava negociações sobre herdeiro político