O século XIX dava esperanças de que o mundo poderia viver uma paz duradoura. O ambiente de otimismo contaminava a todos a ponto de um personagem do dramaturgo irlandês Oscar Wilde apontar a existência de uma assombrosa estupidez do otimismo. Wilde estava certo. O que se seguiu foi uma sequência de guerras e revoluções que causaram a maior carnificina da humanidade.

Cem anos depois, o fenômeno apontado por Wilde continua a existir. Nem mesmo a sucessão de conflitos ao longo do século XX abateu o otimismo. A certa altura, a existência de um equilíbrio baseado nas bombas nucleares deu a impressão de que não viveríamos embates diretos entre as potências. Os novos tempos seriam de conflitos regionais e indiretos em um xadrez geopolítico. A grande guerra a ser travada seria contra o terrorismo e o crime organizado.

A invasão russa da Ucrânia colocou à prova a ordem mundial. As guerras de conquistas territoriais do passado voltam à cena como um retrocesso civilizatório e com elas, ainda que de forma tênue, a ameaça das armas nucleares. O momento nos leva ao clima na crise dos mísseis soviéticos em Cuba no início dos anos 60. Cabe indagar: onde o Brasil fica nessa história?

“Como país, agimos como coalas, que fecham os olhos na certeza de que o perigo, se existe, deixará de existir”

Há mais de 100 anos, o país, de forma sistemática, olímpica e irresponsável, se esconde por trás da estupidez do otimismo com o intuito de não se envolver com o que ocorre no mundo. Como nação, agimos como os coalas, que fecham os olhos na certeza de que o perigo, se existe, deixará de existir.

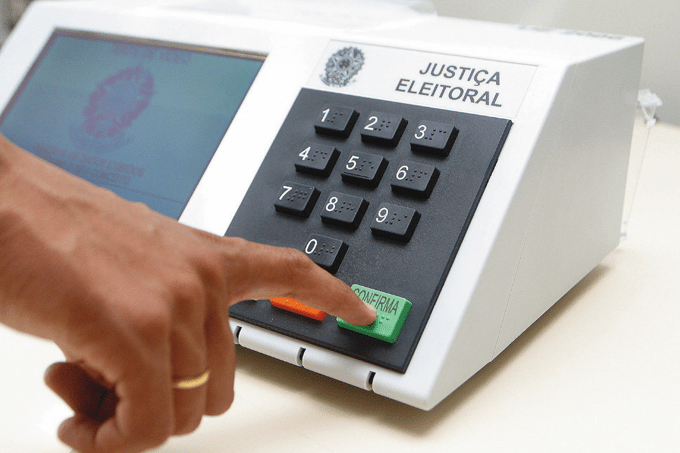

O debate eleitoral nos mostra quão distantes estamos dos acontecimentos no mundo. Em meio à corrida eleitoral, as lideranças pouco falam no tema e, definitivamente, não existe uma preocupação por parte da sociedade e da opinião pública a respeito do que pode acontecer conosco. Nem tampouco sobre como podemos nos aproveitar, de forma positiva, do cenário mundial.

Quem trabalha com risco político sabe que o otimismo deve existir, mas não deve prevalecer sem a devida avaliação. Deseja-se sempre o melhor cenário, mas devemos estar preparados para o pior. O Brasil vive aos encontrões com as circunstâncias. Talvez desde o programa do etanol como combustível nenhuma decisão estratégica tenha sido tomada pelas autoridades e cobrada pela sociedade. O biodiesel avançou pouco e jogamos todas as fichas no pré-sal mesmo sem termos a necessária capacidade de refino.

Somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas dependemos de fertilizantes. Nossa indústria de defesa, ainda que tenha certa relevância, é tratada como mal necessário, em vez de ser reconhecida como uma necessidade estratégica e produtora de tecnologia. Não produzimos semicondutores nem desenvolvemos capacidade de produção de tecnologia de ponta em muitos setores. Salva-nos a Embrapa, que impulsionou a agricultura.

O que justifica tamanha omissão no pensar e no atuar de forma estratégica? Uma visão egocêntrica de que nada de fora nos afetará — o que chamo de efeito coala — aliada ao sentimento otimista de que no final tudo acabará bem. E, caso não acabe bem, é porque ainda não terminou. O mundo, contudo, não funciona assim. Infelizmente, o que parece ruim pode piorar.

Publicado em VEJA de 25 de maio de 2022, edição nº 2790

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO