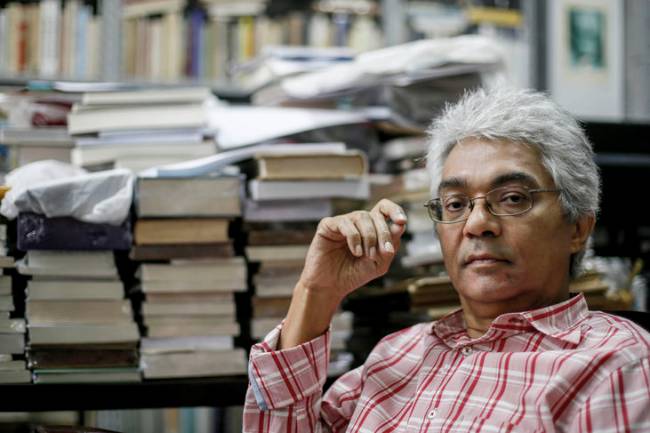

Da série “Os editores”, entrevista com José Mario Pereira

O fundador da Topbooks relembra episódios marcantes do início da carreira e reflete sobre as mudanças ocorridas no mercado editorial nas últimas décadas

Publicado no jornal Cândido

Separar o essencial do acessório

Por Alvaro Costa e Silva

O proprietário da Topbooks, José Mario Pereira, acompanha a movimentação do mercado de livros desde 1974. Levando em consideração esta experiência, ele afirma: “O mundo editorial mudou muito. Havia um saudável romantismo na profissão de editor. Hoje eu noto uma tendência, pelo menos por parte da mídia, de privilegiar, no que tange ao mundo da edição, o econômico em detrimento do cultural. Se um livreco de ocasião vende muito, independente do valor literário, é certo que vai ganhar maior espaço que o livro de qualidade”.

Pereira é o segundo entrevistado da série “Os Editores”, projeto do Cândido que prevê bate-papos com 12 profissionais do mercado editorial — conteúdo que, em 2018, será publicado em livro. O publisher da Topbooks teve o início de sua carreira marcado pelo contato com o dicionarista Aurélio Buarque de Hollanda. A partir disso, passou a frequentar a editora Nova Fronteira, que editava o Dicionário Aurélio. O proprietário da Nova Fronteira, Carlos Lacerda, autorizou o funcionário responsável pelo setor de expedição a entregar a Pereira um exemplar de todos os livros ali editados que desejasse. “O primeiro que ganhei, e que me impressionou muito, foi Memórias, sonhos e reflexões, do Jung”, conta.

Nesta entrevista, realizada pelo jornalista Alvaro Costa e Silva, Pereira comenta outros momentos de sua trajetória, e afirma o que — em sua opinião — é um bom texto literário: “É aquele que se lê com agrado e que convoca à reflexão. Um bom autor maneja bem os recursos de sua língua, e dialoga ao mesmo tempo com a tradição e com os seus contemporâneos”. Ele também define o que é um editor: “Para mim um editor tem de ser, antes de tudo, um bom leitor. Depois, é recomendável que esteja informado sobre o que se publicou e se publica no seu país e nos principais centros de cultura. Eu aprendi muito frequentando sebos, boas livrarias, lendo a respeito dos temas mais variados, e conversando com editores mais velhos”.

O editor da Topbooks ainda conta que foi a sua curiosidade que o levou a frequentar sistematicamente livrarias, atitude que lhe permitiu entender a diferença entre o essencial e o acessório.

O que podemos destacar de significativo no mercado de edição de livros no Brasil dos últimos 40 anos?

Eu comecei a acompanhar o mundo editorial já no final de 1974, época em que cheguei ao Rio de Janeiro. Sou do Ceará. A razão disso se deve à minha sorte de ter conhecido, no mesmo mês em que aqui desembarquei, o dicionarista Aurélio Buarque de Hollanda, que ficou meu amigo e me convidou para trabalhar com ele no escritório do seu dicionário. Devido à minha proximidade com Aurélio, passei a frequentar a editora Nova Fronteira, que editara o seu dicionário, e que era então dirigida por Carlos Lacerda, seu fundador e dono. Foi ele quem, ao notar meu interesse por livros, autorizou o funcionário responsável pelo setor de expedição a me dar um exemplar de todos os livros ali editados que eu desejasse. O primeiro que ganhei, e que me impressionou muito, foi Memórias, sonhos e reflexões, do Jung. Terminado o trabalho com Aurélio Buarque de Hollada, fui para a Imago, do psicanalista Jayme Salomão, cujo editor era Pedro Paulo de Senna Madureira, que logo depois de deixar o seminário trabalhara na editora Bruguera e no escritório da Enciclopédia Delta como assistente de Antônio Houaiss. O tempo que passei como revisor na Imago foi importante para mim, tanto pelas leituras, quanto pelo convívio com uma equipe excelente, e da qual eu era o integrante mais jovem. Foi lá, por exemplo, que conheci Otto Maria Carpeaux, amigo de Pedro Paulo. Também lá conheci Adélia Prado, pois foi a Imago que editou o seu livro de estreia, Bagagem. Tendo o catálogo da Imago como baliza, passei a examinar tudo que se publicava, indo às livrarias diariamente. Desde o primeiro momento me entusiasmou o catálogo da Perspectiva, o da Civilização Brasileira, o da Paz e Terra, o da Brasiliense, o da Francisco Alves, o da Zahar, o da Vozes, para só citar algumas das editoras que nesse período estavam em plena atividade. Esse acompanhamento sistemático de tudo que chegava às livrarias me treinou no sentido de saber perceber a diferença entre o essencial e o acessório. Afora isso, eu ia muito aos sebos, às noites de autógrafos, onde conheci muita gente, e logo passei a ter acesso a importantes bibliotecas, tanto de instituições, como a Academia Brasileira de Letras, quanto de amigos, como Paulo Rónai e Evaristo de Moraes Filho. O editor que eu me tornei nasceu da confluência desses fatores.

Contextualize o momento atual e ao mesmo tempo nos conte sobre a sua própria trajetória, misturando os dois aspectos da questão.

O mundo editorial mudou muito desde os anos 1970. Havia então um saudável romantismo na profissão de editor. Hoje eu noto uma tendência, pelo menos por parte da mídia, de privilegiar, no que tange ao mundo da edição, o econômico em detrimento do cultural. Se um livreco de ocasião vende muito, independente do valor literário, é certo que vai ganhar maior espaço que o livro de qualidade. Houve também um encolhimento do espaço nos jornais para a divulgação de livros. Alguns importantes suplementos deixaram de circular, e muitas vezes obras relevantes são entregues a estagiários, quando antes os jornais convidavam professores e especialistas na matéria. Atualmente é comum o jornal pedir à editora a cópia de um livro que só será publicado meses depois e, a partir dela, fazer uma nota rápida anunciando a publicação, mas quando o livro sai não se interessam em publicar uma resenha, alegando que já deram matéria antes. Eu tive a sorte de ainda poder ver circular alguns importantes veículos dedicados à divulgação de livros e temas culturais. Lembro-me com saudade, entre outros, do suplemento “Cultura”, de O Estado de S.Paulo, em forma de tabloide; do “Folhetim”, da Folha de S.Paulo; e do caderno cultural do Jornal da Tarde.

Qual foi seu grande acerto ao longo da carreira de editor, um fato que o tenha deixado orgulhoso?

Penso que foi ter aceitado o desafio de publicar A lanterna na popa, de Roberto Campos, em setembro de 1994, com pouco dinheiro, mas sem impor ao autor nenhuma redução no seu texto. Um livro que gostei de ter devolvido ao mercado foi D. João VI no Brasil, de Oliveira Lima, então esgotado há mais de 50 anos. Outro autor cuja obra principal pus de volta em circulação foi o sergipano Manoel Bomfim.

E qual o seu maior arrependimento como editor?

Eu sempre trabalhei com pouco dinheiro, sem capital de giro, sem sócio. Vez por outra consigo a ajuda de algum amigo para coeditar uma obra ou outra, mas no geral tenho de reinventar permanentemente a roda. A atividade de qualquer editora é limitada ou potencializada pelos recursos financeiros de que ela dispõe. Mesmo a obra de Leonardo da Vinci e a de Michelangelo se beneficiaram da ajuda de mecenas. Então não tenho arrependimento, só consciência dos meus limites. Isso às vezes angustia, mas toda profissão carrega consigo a sua cota de frustração. O importante é não desanimar, e ficar atento às oportunidades.

Como se forma um editor?

Para mim um editor tem de ser, antes de tudo, um bom leitor. Depois, é recomendável que esteja informado sobre o que se publicou e se publica no seu país e nos principais centros de cultura. Eu aprendi muito frequentando sebos, boas livrarias, lendo a respeito dos temas mais variados, e conversando com editores mais velhos. Mas a verdade é que não existe uma receita pronta para se fazer um grande editor. O dia a dia vai moldando o profissional. É de se esperar, no entanto, que todo editor seja curioso e tenha um quê de psicanalista, porque às vezes nos deparamos com autores carentes, que demandam atenção redobrada.

Há crescimento do número de editoras (e, portanto, de livros publicados, o que é uma tendência mundial), mas sem um crescimento equivalente, no Brasil, no número de leitores. Como fazer?

A todo momento surgem novas editoras, muitas delas artesanais, que publicam livros de qualidade, mas com tiragem pequena, às vezes de apenas 50 ou 100 exemplares. Tenho visto também que jovens escritores passaram a imprimir os próprios livros, em tiragens definidas em função da venda previamente garantida. É importante observar que muitos desses livros não chegam às livrarias. Até o começo dos anos 1980, o normal para qualquer livro era uma tiragem mínima de cinco mil exemplares, mas depois isso baixou para três mil, e hoje é usual se fazer edição de apenas mil exemplares. Então eu penso que temos mais editoras, mais títulos, e menos exemplares impressos. Até em função do custo de armazenamento, as editoras tendem hoje a produzir tiragens menores. Uma vez entrei numa livraria em Barcelona e comentei com o dono que não entendia o fato de ver tantos livros novos e, ao mesmo tempo, ler nos jornais que havia diminuído o número de leitores na Espanha. “Quem então consome as novidades que vejo nesta mesa?”, perguntei. O livreiro me respondeu de imediato: “Quien garante nuestra existencia son drogadictos como usted”. Ou seja, me parece que é assim que funciona o sistema editorial, aqui e lá fora. Para cada inapetente existe alguém que compensa isso lendo muito, e consumindo mais. Acho, porém, que o governo, as escolas, o Sindicato Nacional dos Editores, as emissoras de televisão deveriam unir forças para fomentar o interesse pela leitura e pelos livros em todo o país.

Qual o papel dos fenômenos editoriais? E o das chamadas “tendências” (livros para colorir, livros de youtubers)?

É da essência das modas o fato de chegarem com muita força e desaparecerem a seguir. O livro para colorir sempre existiu, mas aí houve uma repaginação do produto e ele teve um reaquecimento que já chegou ao fim. Agora vivemos a temporada dos youtubers. Ela também esmaecerá com o tempo e outra moda tomará o seu lugar. A pergunta que merece ser posta é: que literatura é essa? Tem qualidade literária? Trata-se de algo que só funciona no veículo eletrônico, ou seria levado em consideração se publicado em forma de livro?

Os editores brasileiros colocam a mão na massa, modificam os textos de ficção que recebem, sugerem mudanças aos autores?

Creio que todo bom editor pode ajudar um autor, sugerindo mudanças ou acréscimos em seu texto, e até mesmo cortes maiores ou menores. Ezra Pound fez isso com The waste land, de Eliot, e o editor de Raymond Carver também. No Brasil há um caso interessante de título mudado pelo editor: Vidas secas, de Graciliano Ramos, originalmente se chamava Um mundo coberto de penas. José Olympio e seu irmão Daniel convenceram mestre Graça a mudar esse título comprido. Um editor com o qual trabalhei e que ajudou a melhorar muitos romances nacionais, reordenando, cortando ou fundindo capítulos, foi Pedro Paulo de Senna Madureira. Ele também retocava traduções. Fazia isso sempre à mão, usando caneta tinteiro. Ele ficava horas a fio na Nova Fronteira, revendo, cortando, emendando, melhorando originais de escritores hoje famosos. Uma delas depois virou best seller. Eu ouço e leio que Luiz Schwarcz sugere mudanças e cortes em obras de muitos de seus autores, e que eles agradecem por isso.

O que é um texto literário bom?

É aquele que se lê com agrado e que convoca à reflexão. Um bom autor maneja bem os recursos de sua língua, e dialoga ao mesmo tempo com a tradição e com os seus contemporâneos.

O que é um texto literário ruim?

É aquele que não tem ritmo, humor, ironia, agride a gramática, usa vocabulário démodé ou pernóstico, e não deixa eco na mente do leitor.

Que livros jamais publicados no Brasil gostaria de publicar?

São tantos os livros que um editor quer fazer e não faz, seja porque tem outras prioridades, seja porque a vida é curta… Mas vou citar alguns que eu editaria, se pudesse: um alentado volume com os aforismos de Lichtenberg; o Samson Agonistes, de John Milton; um livro de Joseph Leo Koerner, como The reformation of the image; uma reunião dos principais ensaios de Kenneth Burke; a trilogia On what matters, de Derek Parfit, o grande filósofo inglês que morreu no dia 1º de janeiro deste ano, etc.

Como vê a disputa entre o livro eletrônico e o livro de papel?

Desde que começaram a falar obsessivamente do livro eletrônico e de que o livro em papel estava com os seus dias contados, achei essa conversa sem fundamento. Considero o livro eletrônico útil para acondicionar grandes enciclopédias, dicionários e obras de referência, mas ele não ameaça o livro em papel, não. As estatísticas recentes, tanto no Brasil como no exterior, mostram que o consumo do livro eletrônico não tem crescido como os alarmistas anunciavam. Umberto Eco ainda teve tempo de refletir sobre essa “ameaça” do livro em plataforma digital ao livro em papel; ele escreveu com muita lucidez sobre o tema, e em nenhum momento pensou em se desfazer de sua preciosa biblioteca de mais de 40 mil volumes. Acho que um e outro coexistirão sempre.

O que pode nos dizer sobre as compras de livros feitas pelo governo?

Durante anos eu ouvi falar de editoras com mais conexões que outras em se tratando de vendas para o governo. Já me comentaram até de editoras que contratavam despachantes para agilizar negociações com o FNDE e outros órgãos compradores. Não sei o quanto de boato há em afirmações como essas, embora se saiba, pelos jornais, de escândalos no setor. Seria recomendável a transparência na elaboração das listas de compras. Quem escolhe? Com que critérios? Como o governo adquire 20 mil exemplares de um romance num ano, e no seguinte compra mais 20 mil iguais se não aumentou o número de bibliotecas públicas na mesma quantidade? O ideal seria que essas compras fossem feitas tendo por base a constituição de uma Biblioteca Básica Brasileira que pudesse existir em todos os cantos do país, e que os compradores equilibrassem a seleção dos títulos de modo a não privilegiar uma editora em detrimento da outra. Seria igualmente saudável que o FNDE ficasse atento ao trabalho das pequenas editoras e estimulasse o seu desenvolvimento.

Você pesquisou e escreveu um livro sobre a história da José Olympio que ganhou prêmios. Qual a importância dessa editora para a vida cultural do Brasil?

A José Olympio foi uma das maiores editoras do Brasil. Devemos muito a ela e ao seu fundador, José Olympio Pereira. A Casa, como era chamada, publicou não só os grandes escritores e ensaístas do país, como também o melhor da literatura universal. José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, Guimarães Rosa, Tolstoi, Dostoiévski, Melville, Dickens, Jane Austen, Rilke, para só citar alguns, foram editados pela José Olympio em excelentes traduções, e belamente ilustradas. O padrão de qualidade que a J.O. imprimiu a suas publicações enriqueceu a paisagem cultural do Brasil.

Que figura mais lhe impressionou como editor? Pedro Paulo de Senna Madureira? Como entende o fato de ele não estar mais no mercado?

Eu me tornei amigo de Pedro Paulo na segunda metade dos anos 1970. Desde então acompanhei sua trajetória como editor brilhante e ousado. Na Imago ele publicou não só o primeiro livro de poemas de Adélia Prado, mas também Ana Maria Machado, Paul Ricouer e Hans Küng. Na Nova Fronteira, lançou Italo Calvino, Kundera, Faulkner, Proust, Norman Mailer, Gore Vidal, Marguerite Yourcenar, Thomas Mann, Hermann Broch e Umberto Eco. Na Guanabara, publicou, entre outros, Max Frisch e uma notável antologia de poetas gregos em tradução de José Paulo Paes. Na Siciliano, Pedro Paulo continuou a editar obras de grande qualidade, nacionais e estrangeiras, de Rachel de Queiroz a Faulkner. Alguém da qualidade intelectual de Pedro Paulo não estar na ativa, como editor ou consultor editorial, mesmo levando-se em conta uma ou outra excentricidade sua, é algo que merece reflexão, e deve ser lamentado.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

O tamanho da herança de Preta Gil – e quem deve ficar com seus bens

O tamanho da herança de Preta Gil – e quem deve ficar com seus bens A atitude de ex-marido de Preta Gil após morte da cantora

A atitude de ex-marido de Preta Gil após morte da cantora Como vive hoje ex-marido de Preta Gil, após traição e divórcio

Como vive hoje ex-marido de Preta Gil, após traição e divórcio Carolina Dieckmmann revela como foram os últimos dias de Preta Gil

Carolina Dieckmmann revela como foram os últimos dias de Preta Gil Filha e irmão de Michelle Bolsonaro ampliam rede de negócios da família

Filha e irmão de Michelle Bolsonaro ampliam rede de negócios da família