Poluição e acúmulo de satélites podem significar aumento das colisões em órbita

O resultado direto: estima-se que o número de satélites que podem operar com segurança cairá até 66% antes do fim do século

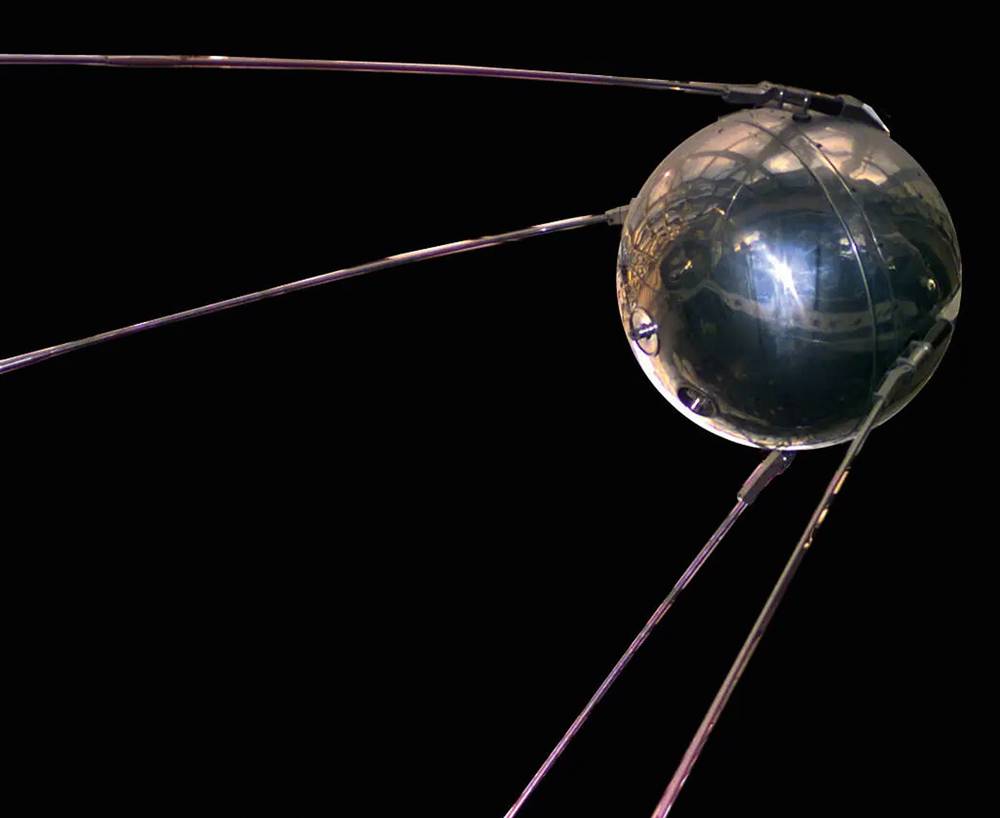

Ao subir aos céus pela primeira vez com pompa em outubro de 1957, o satélite soviético Sputnik-1 inaugurava a era moderna da corrida espacial. Desde então, o espaço passou a ser sinônimo de avanço científico, ambição geopolítica e promessa tecnológica — em movimento que parece não cessar e, recentemente, atraiu também a iniciativa privada, ao infinito e além. A órbita da Terra, especialmente em altitudes mais baixas, é o endereço mais cobiçado do século XXI.

Há, contudo, um inesperado obstáculo. Um recente estudo publicado na revista Nature Sustainability indica uma má notícia: o acúmulo de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa na atmosfera pode comprometer a viabilidade da ocupação orbital. Segundo a pesquisa, liderada por cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dos Estados Unidos, e da Universidade de Birmingham, da Inglaterra, o aumento das emissões está resfriando e contraindo a chamada termosfera. Quando a termosfera se contrai, a densidade decrescente reduz o arrasto atmosférico — uma força que puxa satélites antigos e outros detritos para altitudes onde eles encontrarão moléculas de ar e queimarão. Portanto, menos arrasto significa maior vida útil para o lixo espacial, com evidente risco de colisões.

O resultado direto: estima-se que o número de satélites que podem operar com segurança cairá até 66% antes do fim do século, segundo o ruidoso trabalho. A redução afeta justamente as faixas mais disputadas: entre 400 quilômetros e 1 000 quilômetros de altitude, onde orbitam os instrumentos de comunicação, meteorologia e geolocalização. A sobrecarga do espaço também impacta diretamente a ciência. Essa presença massiva de satélites compromete, de modo agressivo, observações feitas por telescópios e interfere na captação de sinais vindos do universo profundo.

O congestionamento da órbita baixa já é um problema concreto. Empresas como a Starlink, do onipresente Elon Musk, estão em processo acelerado de ocupação do espaço com constelações de milhares de pequenos satélites. “Há evidente superlotação, mesmo antes dos problemas derivados da poluição”, diz Thiago Signorini Gonçalves, diretor do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Lançar um satélite é hoje mais fácil e barato do que nunca. Os CubeSats — pequenos blocos tecnológicos que pesam menos de 10 quilos — substituíram os antigos trambolhos espaciais. Mas a infraestrutura legal que regula a corrida não acompanhou a revolução técnica. Não há, a rigor, nenhum tipo de regulamentação que imponha claros limites. O nome do jogo é dinheiro. Desenhava-se, até há pouco tempo, algum tipo de legislação. A presença de Musk no governo de Trump deve, contudo, adiar a organização.

No vale-tudo prospera o caos, ainda que não seja o fim dos tempos. Os destroços de satélites fora de operação tendem a ficar por anos circulando em altíssima velocidade. Uma colisão pode gerar milhares de novos fragmentos, criando um efeito cascata conhecido como síndrome de Kessler. Há, nesse cenário, um nó preocupante: a reação internacional ao impasse é desanimadora. Países que resistem a acordos ambientais seguem ampliando a exploração de combustíveis fósseis, atalho para destruir a vida aqui embaixo e o que ainda podemos descobrir lá em cima. A corrida espacial sempre foi vista como o símbolo da capacidade humana de transpor limites. O espaço é sinônimo de futuro. Não se deve desdenhar dos problemas apenas porque são menos palpáveis. O céu nunca esteve tão próximo — e tão vulnerável.

Publicado em VEJA de 11 de abril de 2025, edição nº 2939

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

A reação de Lula ao ser aconselhado a decretar intervenção na segurança do Rio

A reação de Lula ao ser aconselhado a decretar intervenção na segurança do Rio A provocação de Lázaro Ramos após megaoperação no Rio

A provocação de Lázaro Ramos após megaoperação no Rio Quem são os chefões do Comando Vermelho mortos na megaoperação do Rio

Quem são os chefões do Comando Vermelho mortos na megaoperação do Rio Paulo Betti causa divergências ao falar sobre megaoperação no Rio

Paulo Betti causa divergências ao falar sobre megaoperação no Rio Combate ao tráfico: Cláudio Castro se sai melhor que Lula, aponta pesquisa

Combate ao tráfico: Cláudio Castro se sai melhor que Lula, aponta pesquisa