O inesgotável arsenal científico da Antártica

Por que o continente em que o Brasil acaba de reabrir estação científica é vital para os estudos sobre as mudanças climáticas, a fauna e a flora na Terra

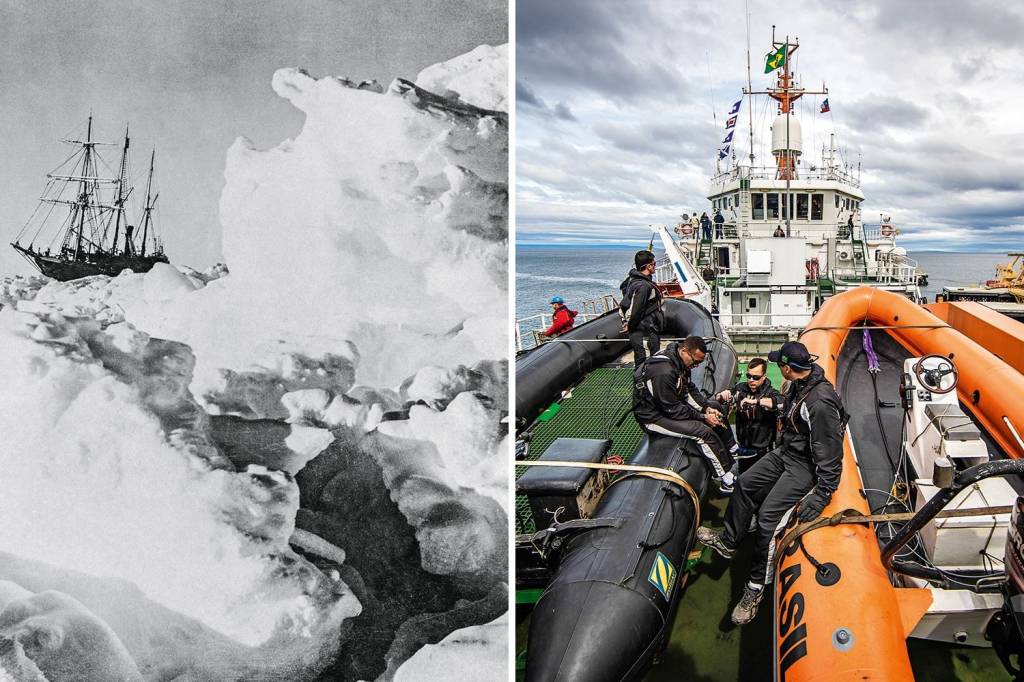

“Procuram-se homens para viagem perigosa. Salários pequenos, frio intenso, longos meses de completa escuridão, risco constante, retorno seguro duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso.” Foi assim, em um único parágrafo, assustador, que o explorador inglês Ernest Shackleton (1874-1922) deflagrou a aventura do Endurance, a embarcação que sairia em dezembro de 1914 do território britânico da Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, com uma tripulação de 28 homens rumo à Antártica, e que nunca chegou ao destino. Preso em um banco de gelo no Mar de Weddell, o Endurance afundou na solidão. Shackleton e seus companheiros se refugiaram na Ilha Elefante e, em botes salva-vidas, navegaram em busca de socorro. Foram finalmente resgatados em agosto de 1916. O geologista Raymond Priestley, que serviu a Shackleton, escreveria: “Para uma viagem tranquila e eficiente, dai-me Amundsen; para investigação científica, Scott; mas, quando estiver no seu juízo final e todo o restante falhar, ajoelhe-se e reze por Shackleton”. Amundsen é o norueguês Roald Amundsen (1872-1928). Scott, o inglês Robert Falcon Scott (1868-1912). Eles travaram, em 1911, um épico duelo para cravar em primeiro lugar a bandeira no gelo austral. Amundsen venceu.

Um século depois das expedições pioneiras, apesar de todos os avanços promovidos pela tecnologia, dos sistemas de GPS, das embarcações modernas, plenamente seguras, apesar de tudo, a Antártica, cuja área equivale a 8% do planeta, é ainda o mais inóspito dos continentes, ímã do fascínio inaugurado pelos desbravadores do início do século XX. Com um pouco de exagero, mas nem tanto assim, o território de então é o mesmíssimo de agora, intocado, virgem — palco inesgotável de investigações da fauna e da flora do extremo gelado (veja o mapa). O interior desértico, com raros musgos colados nas rochas, e as porções de oceano e da costa, ricos em biodiversidade, pinguins, focas, baleias e leões-marinhos, são sinônimos de tesouro da natureza entregue à civilização. A mão do homem desponta com cuidado numa região conhecida como Península Antártica. Ali está a Ilha Rei George, endereço da Estação Comandante Ferraz, laboratório brasileiro reinaugurado na quarta-feira 15, depois de um investimento em torno de 415 milhões de reais. Em 2012, a antiga base nacional fora destruída por um incêndio implacável. VEJA acompanhou a turnê de retomada do lugar, promovida pela Marinha do Brasil. Há motivação geopolítica, mas sobretudo acadêmica. Em meio a estrondos de paredões de gelo que desmoronam e rajadas de vento de mais de 200 quilômetros por hora, os profissionais brasileiros dividem seu tempo entre a assepsia das bancadas imaculadas das salas de trabalho da estação, atividades de campo, a céu aberto, a leitura dentro de um modesto módulo em forma de contêiner, o Criosfera 1, e o cotidiano a bordo do Navio Polar Almirante Maximiano — que levou os jornalistas de VEJA ao local e, atracado, é porto seguro de conhecimento.

A estação brasileira foi construída nas proximidades de uma antiga indústria baleeira britânica — até 1994 era permitida a caça na região. Por isso toda a costa é repleta de ossos. Dentro do território hoje controlado pelo Brasil, o oceanógrafo francês Jacques Cousteau montou, em 1972, uma ossada simbólica, com partes de diferentes espécies de baleia, como um alerta sobre a importância da conservação dos animais. Nos últimos oito anos, depois do incêndio, a ciência brasileira continuou em operação na imensidão branca — esse é um critério para a manutenção do país como membro consultivo do Tratado da Antártica, de 1959, posto conquistado em 1983, um ano antes da inauguração da base brasileira. O status assegura o direito a voto e veto sobre decisões acerca do continente. No texto atual, a exploração mineral, por exemplo, é proibida e as atividades devem ser destinadas à preservação do ambiente e à promoção da paz. Nada garante, no entanto, que o acordo seja mantido até o longínquo ano de 2048, data da próxima grande conferência internacional, pois se trata de um pedaço da Terra rico em petróleo e minérios, portanto cobiçado.

O Criosfera 1, coordenado pelo glaciologista Jefferson Cardia Simões, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estava desativado fazia dois anos por falta de recursos. Em dezembro passado, Cardia montou um grupo para reiniciar os serviços. A retomada da missão trouxe uma preocupante revelação: houve um aumento da concentração de CO2 nos últimos anos, em 410 partes por milhão, próximo da média global de 415 por milhão‚ um espanto, ponto de atenção, tendo em vista a distância do continente dos grandes centros urbanos, poluidores. Há uma hipótese. “Qualquer modificação no planeta afeta a Antártica”, diz Cardia, ao indicar as mudanças climáticas como motivo por trás da incômoda descoberta, atalho para outras trilhas de observações em torno do aquecimento global. Desde 2002, o grupo EcoPelagos, da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, estuda o ecossistema autóctone. Nesses dezoito anos, percebeu-se a diminuição da disponibilidade da microalga que serve de alimento para o krill, invertebrado que é semelhante ao camarão e está na base alimentar dos animais marinhos. E mais consequências são notadas: o recuo das geleiras e o aumento da temperatura, numa elevação de 3 graus em cinquenta anos. O derretimento, detectado pela turma do Brasil e por grupos de outros países (há 29 com acesso autorizado à Antártica), representa evidente ameaça global: se todo o gelo antártico derretesse, o aumento do nível do mar seria de 60 metros, o que causaria a destruição de cidades litorâneas.

Ancorada nessa preocupação, a frente brasileira navega numa indagação permanente: valem os 415 milhões de reais dos cofres públicos para reanimar o cotidiano no frio? A resposta é um convincente sim. “Aqui é uma Ferrari da ciência”, compara o botânico Paulo Câmara, da Universidade de Brasília. E não se trata apenas de enxergar os danos climáticos, esses que povoam a mente de ambientalistas como a menina sueca Greta Thunberg, a “pirralha” de Bolsonaro. A base se dedica a pesquisas relevantes, que podem trazer efeitos práticos para a saúde pública. VEJA acompanhou, por exemplo, o trabalho do microbiologista Luiz Henrique Rosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo objetivo é avaliar fungos com potencial de propriedades úteis para a agricultura e diversas áreas, como alimentícia, farmacêutica e de aviação. Duas espécies já apresentaram bons resultados no combate contra a dengue e a doença de Chagas. São saltos extraordinários, promissores, que só não ganham a merecida relevância por brotarem do fim do mundo, ali aonde poucos desembarcam e prestam atenção (embora, ressalve-se, cruzeiros turísticos levem 40 000 visitantes, todos os anos, para a franja do gelo, a um custo mínimo de 10 000 dólares por excursão). As descobertas não cessam, e o vazio melancólico autoriza alguns de seus provisórios moradores a vislumbrar um futuro especial para a Antártica, futuro que talvez já estivesse na mente de Amundsen, Scott e do infeliz Shackleton. Para o botânico brasiliense Câmara, “o inexorável aquecimento global pode fazer da Antártica o único ambiente habitável da Terra daqui a alguns séculos”. É apenas uma possibilidade, aparentemente remota, sombria, mas ela faz sonhar as inteligências que trabalham no gelo. É muito importante o Brasil estar de volta por ali.

Publicado em VEJA de 22 de janeiro de 2020, edição nº 2670

A verdadeira Virginia que merece a sua atenção (e seus neurônios)

A verdadeira Virginia que merece a sua atenção (e seus neurônios) O número de seguidores que Virgínia Fonseca perdeu após depoimento em CPI

O número de seguidores que Virgínia Fonseca perdeu após depoimento em CPI Padre Fábio de Melo reage a gerente demitido: ‘Peguem as câmeras’

Padre Fábio de Melo reage a gerente demitido: ‘Peguem as câmeras’ Bebê reborn: projeto proíbe ‘atendimento’ de boneco em hospitais do SUS

Bebê reborn: projeto proíbe ‘atendimento’ de boneco em hospitais do SUS ‘É um transtorno mental’, diz autor de PL que propõe apoio psicológico para ‘pais de bebês reborn’

‘É um transtorno mental’, diz autor de PL que propõe apoio psicológico para ‘pais de bebês reborn’