A conquista da Lua, 50 anos

Foi uma proeza prodigiosa — e no entanto a TV era em preto e branco — e McLuhan ainda tinha o desplante de chamar o mundo de aldeia global

“Ariosto me ensinou que a duvidosa

Lua abriga os sonhos, o inapreensível,

O tempo que se perde, o possível

Ou o impossível, que é a mesma coisa.”

Jorge Luis Borges, poema “A Lua”, (tradução de Josely Vianna Baptista)

Galileu Galilei apontou para a Lua seu portentoso telescópio, capaz de deixar os objetos trinta vezes mais perto, e assim a descreveu, em 1610: “(…) a superfície não é exatamente lisa, livre de desigualdades, nem exatamente esférica, como considera uma extensa escola de filósofos (….); pelo contrário, está repleta de irregularidades, é desigual, cheia de cavidades e protuberâncias, tal qual a superfície da Terra, diversa por toda parte, com montanhas elevadas e vales profundos”. O astronauta Neil Armstrong, ao aproximar-se de seu objetivo, com dois companheiros, a bordo da nave Apollo 11, em 1969, assim o descreveu: “De todas as espetaculares vistas que tivemos, a caminho da Lua, a mais impressionante ocorreu quando voávamos em sua sombra. Estávamos ainda a milhares de milhas de distância, mas próximos o suficiente para que a Lua cobrisse quase inteiramente o círculo de nossa janela. De nossa posição, ela eclipsava o Sol e uma coroa solar era visível em suas bordas, estendendo-se em largas faixas, na forma de um gigantesco pires de luz, ou gigantesca lente. A Lua propriamente dita era ainda mais impressionante. Como estávamos em sua sombra, não havia luz do Sol a iluminá-la. Só a luz refletida da Terra. Com isso, ficava azul-acinzentada, e a cena toda parecia tridimensional”.

Galileu e Armstrong têm em comum haver experimentado a um tempo as alegrias da descoberta científica e o deslumbramento pelo maravilhoso. É olhar para o céu, desde que o homem é homem, e não se mede qual a maior das perplexidades: se o espanto diante do mistério ou o desejo de decifrá-lo. “O silêncio eterno dos espaços infinitos me assusta”, escreveu Pascal, no mesmo século das descobertas de Galileu. O alemão Johannes Kepler, que conferiu rigor científico à tese heliocêntrica de Copérnico, descreveu seu trabalho como “uma perseguição suave e ofegante das pegadas do Criador”. Entre todos os corpos celestes, a Lua, o mais próximo de nós, é desde sempre repositório de crenças, motivo de fábulas e fonte de emoções. O quadro A Lua, de Tarsila do Amaral, que recentemente, adquirido por 20 milhões de dólares pelo MoMA, de Nova York, quebrou o recorde de preço de uma obra brasileira, representa nosso satélite com um simples traço de criança. Além da cheia, da nova, da minguante e da crescente, a Lua pode parecer um par de chifres solto no espaço, como a representou a artista. A Lua é inesgotável.

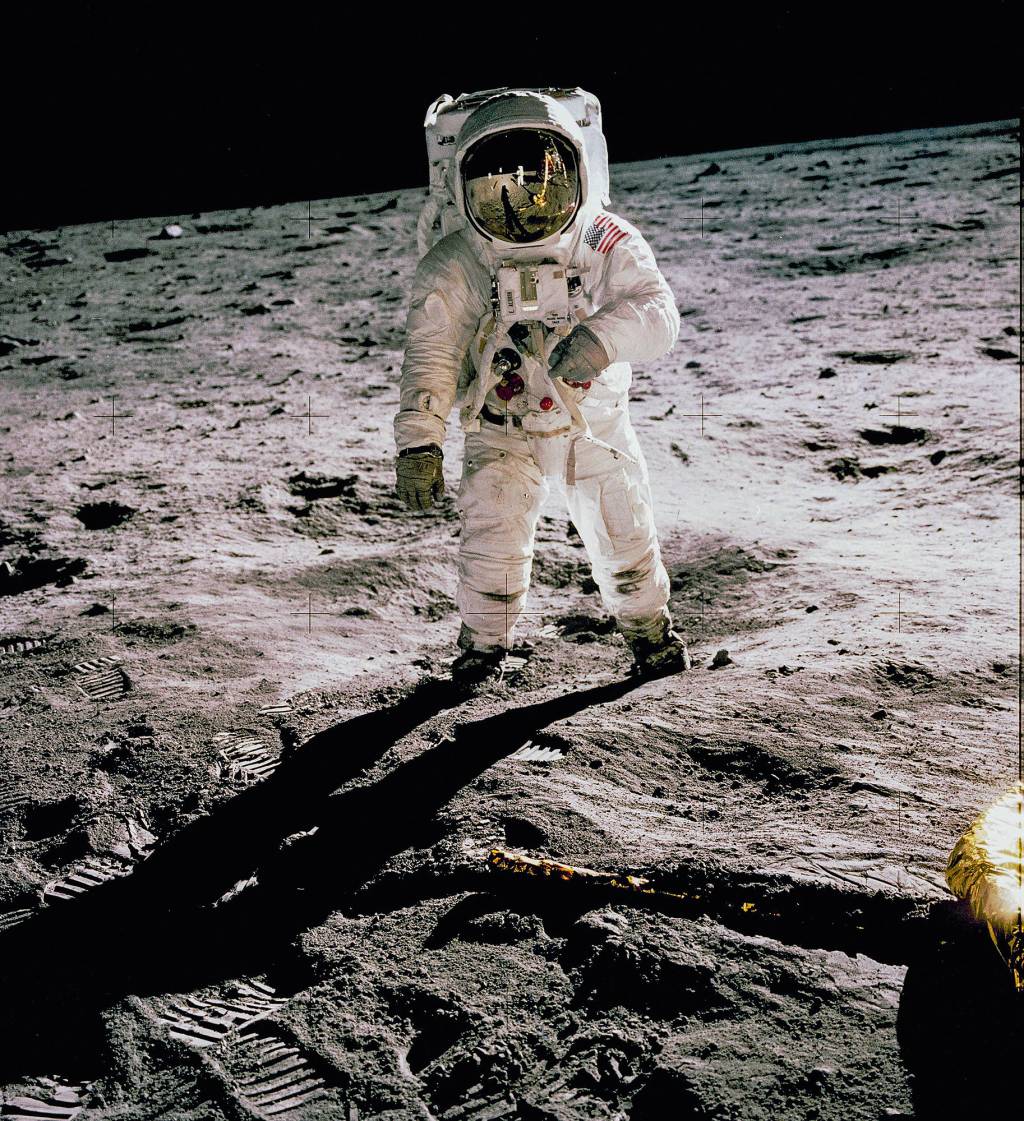

Em 20 de julho completam-se cinquenta anos do primeiro pouso do homem na superfície da Lua. Neil Armstrong foi o primeiro a desembarcar do Eagle, o módulo lunar, e Edwin Aldrin, o segundo; o terceiro integrante da missão, Michael Collins, continuou em órbita, a bordo da nave-mãe Columbia. Nave-mãe, módulo lunar, Eagle, Columbia: na época esses nomes se tornaram familiares como marcas de automóveis, identificados com uma proeza estrondosa. E no entanto a televisão ainda não era em cores, no Brasil, e os televisores, universalmente, eram de tubo. Computadores pessoais, smartphones, tablets — nem pensar. A nave-mãe e o módulo lunar, acoplados, compunham a Apollo 11. Uma delicada operação de desacoplamento foi acompanhada pelos técnicos da Nasa, em Houston, no Texas, com a respiração suspensa. O módulo lunar, em vez de águia, mais parecia uma aranha, com suas gigantescas patas metálicas. Armstrong pronunciou uma ensaiada e pomposa frase: “Este é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade”, e minutos depois fincou uma bandeira americana no solo lunar. Como na Lua não há vento, a bandeira, para ser vista, teve de ser esticada com um arame. No mesmo livro em que descreveu a bola circundada por uma moldura de fogo, deste modo ele relataria as primeiras sensações de estar com os pés no solo lunar:

“O céu é negro, muito negro. Ainda assim, parecia dia ao olharmos pelo nosso visor. É uma coisa muito peculiar, mas a superfície parecia muito quente e convidativa. A situação era como a de sair com um calção de banho para pegar um pouco de sol. Do visor, a superfície parecia bronzeada. Não sei a que atribuir isso, porque mais tarde, quando tive o material nas mãos, não era bronzeado de forma alguma. Era negro, cinza. É por algum tipo de efeito de luz que pelo visor a superfície parecia feita mais de areia do deserto do que de areia negra”.

Da realidade captada por Galileu em sua lente mágica, chegava-se à hiper-realidade de sentir nas mãos a escura areia da Lua. É tudo tão prodigioso, tão futurista, e no entanto as cenas daqueles homens movendo-se em câmera lenta, em trajes brancos como os fantasmas das caricaturas, soam hoje tão passadistas, tão século XX, quanto as das paradas militares diante da cúpula soviética na Praça Vermelha, as de jovens chineses acenando com o livro de citações de Mao Tsé-tung, as das vítimas esqueléticas da guerra de Biafra e a da menina nua correndo da bomba de napalm no Vietnã. Em favor dos nascidos na virada do milênio, pede-se aos pais ou avós explicar-lhes cada um desses instantâneos. Era um mundo, meus jovens, em que um amador só tiraria fotos em viagem, ou num casamento em família. Uma pessoa não acumularia, na vida inteira, a quantidade de fotos que uma criança acumula hoje em um mês, no bojo copioso do celular da mãe. Escrevia-se em máquinas de escrever, movidas a um teclado barulhento e a um rolo no qual se introduzia uma folha de papel, mensagens escritas eram transmitidas por uma coisa chamada telex, ouvia-se música pondo um long-play na vitrola, liam-se as notícias em jornais (ainda por cima de papel) e para culminar — pasmem! — ninguém sabia, fora os japoneses, o que era sushi.

Assim era o mundo — e Marshall McLuhan tinha o desplante de chamá-lo de “aldeia global”. No Brasil a discagem telefônica direta a distância apenas engatinhava. Enquanto Armstrong e Aldrin desciam à Lua, mandava em Madri o generalíssimo Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”, em Lisboa o regime salazarista, sem Salazar, prosseguia sob a batuta do professor Marcello Caetano, e no Rio de Janeiro especialistas discorriam sobre uma nova ciência. Noticiava o jornal O Estado de S. Paulo: “A informática — cuja designação ainda não consta dos dicionários — é a ciência do processamento racional e automático de informações, com base na utilização de computadores eletrônicos. Difundir dados sobre a ciência é o objetivo do seminário iniciado ontem na Fundação Getulio Vargas”. O jornal arriscava adivinhar o nome que se daria no futuro ao especialista na nova área: seria “informata”.

O voo à Lua transcorria no quadro da corrida espacial travada entre os Estados Unidos e o seu rival na chamada Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até porque se tratava, para além da aventura e da ciência, também de uma operação de propaganda, a Nasa pôs a circular nos mínimos detalhes, nos dias que antecederam o voo, o que esperava os astronautas. Explicou que se um deles caísse de bruços na Lua conseguiria se levantar em dez minutos, flexionando os braços; mas, se caísse de costas, ficaria como tartaruga virada, e teria de agitar braços e pernas até se posicionar de bruços e iniciar a flexão. Também revelou que durante o passeio lunar Armstrong e Aldrin usariam fralda, e que o material expelido, se sólido, ficaria guardado num compartimento esponjoso, e, se líquido, escorreria para uma bolsa cavada na perna direita do traje. A imprensa encarregava-se de divulgar, mundo afora, semelhantes aspectos da empreitada. VEJA, ainda no seu 11º mês de existência, mas cheia de ambições, enviou a Houston três jornalistas (Raimundo Rodrigues Pereira, Dirceu Brisola e Roberto Pereira). Escreveu o último:

“A Nasa peca pelo crime oposto ao dos russos, que fazem segredo demais em torno de seus voos. Esta divulgação desenfreada, precisa, exata, americamente eficiente, tira o excitamento. O Centro de Controle de Voos Tripulados aqui em Houston tem painéis e botões até nos banheiros. E é uma imagem do que será nosso planeta daqui a vinte anos: um imenso painel cheio de botões”.

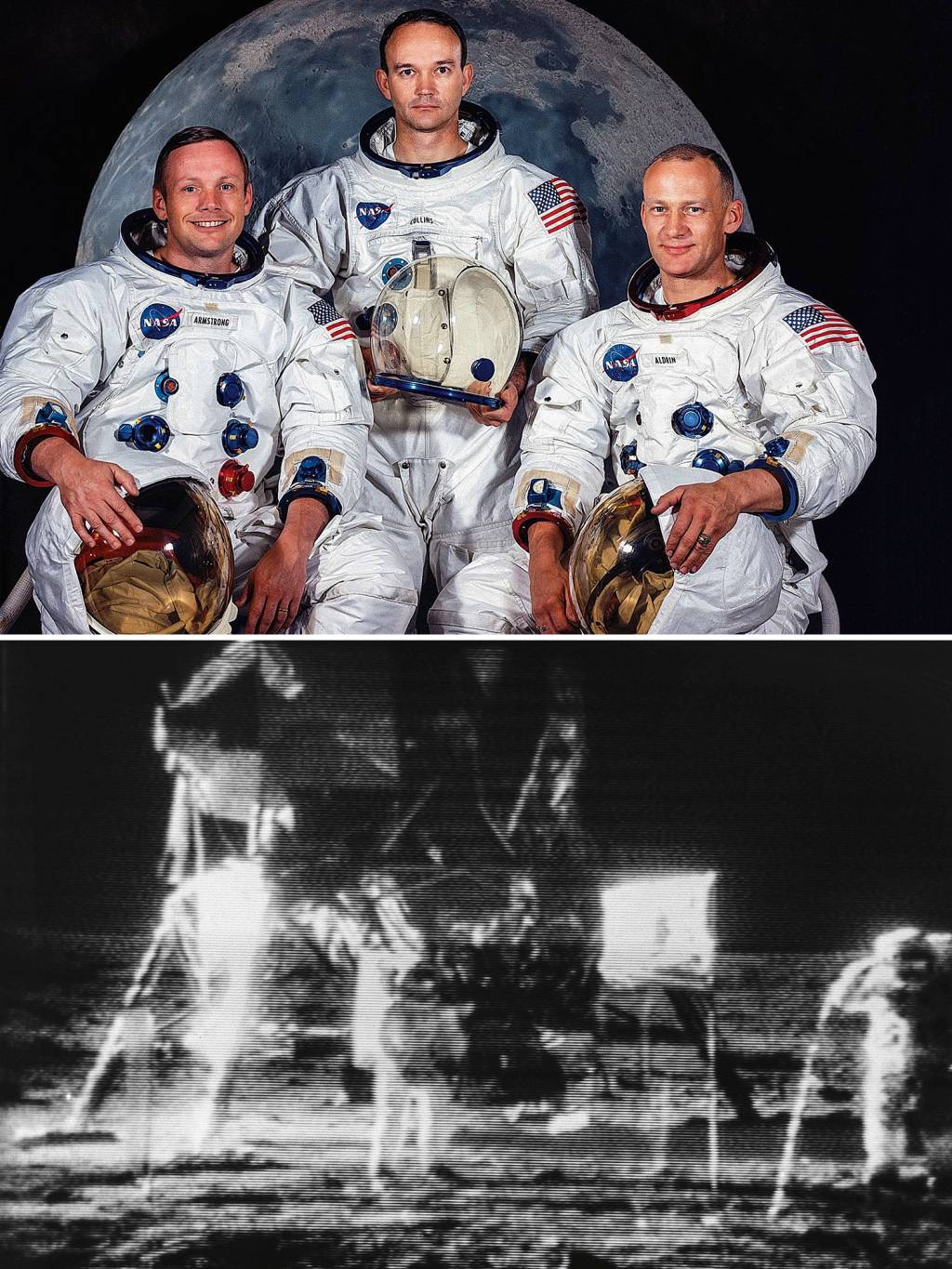

Em suas caudalosas coberturas, antes e depois do evento, a revista publicou também artigo da italiana Oriana Fallaci, célebre por suas entrevistas e perfis atrevidos. Ela escrevera um livro sobre o programa espacial americano, conhecia os astronautas, e afirmou, sobre Armstrong: “O seu modo de pensar e de viver é tão rígido quanto uma operação aritmética. (…) Nunca leu um romance ou uma poesia, nunca admirou um quadro, nunca foi a um concerto, nunca teve prazer com qualquer coisa que não fosse uma hélice ou um reator”. Os três astronautas da Apollo 11 tinham 39 anos, ou já completos ou prestes a se completar. Armstrong era o único que não vinha da carreira militar — era engenheiro aeronáutico. Oriana Fallaci pergunta-lhe se gostava de ser astronauta e ele responde: “Não saberia dizer. Nunca pensei nisso…”. Pergunta-lhe se gostava de aventura e ele responde: “Imagine, eu odeio o perigo, principalmente se for inútil. Como se pode transformar em perigo um normalíssimo fato da tecnologia? É tão ilógico quanto arriscar a vida ao usar uma batedeira elétrica”.

Aldrin, o segundo a pisar na Lua, era, para a indomável Fallaci, “um presunçoso”. À maneira de Armstrong, ele começou por dizer à entrevistadora que não via “nada de romântico na viagem à Lua”. À diferença de Armstrong, era religioso (presbiteriano), e dava aulas de evangelização às crianças. A certa altura da conversa, invocou um determinado direito divino dos EUA na corrida espacial: “Deus está conosco, não com os russos”. Em Collins, finalmente — aleluia! —, a jornalista encontrou alguém simpático. Ele vinha de família de militares — o pai era general —, mas lembrava “tão pouco um militar quanto Armstrong lembra um civil”. Disse que não era corajoso — só “mais ou menos” —, e, lembrando de missão espacial anterior, acrescentou: “Não sabe que perdi a máquina fotográfica lá em cima, durante o voo da Gemini? Não parava de chorar e, para me consolar, me presentearam com a Lua”.

Neil Armstrong morreu em 2012, aos 82 anos. Os dois outros sobrevivem, com 89 anos completos ou a completar. Os dois que pisaram na Lua enfrentaram turbulências na sequência de sua existência. Armstrong optou por uma vida reclusa; não dava entrevistas, raramente aparecia em público. Dispensava cuidado doentio com efetivos ou supostos usos de sua imagem e processou meio mundo. Aldrin enfrentou o alcoolismo e a depressão, e no ano passado iniciou batalha judicial contra os filhos, estes pretendendo interditá-lo por falta de condições de gerir seus bens, ele acusando-os de roubá-lo e de alegar falsamente que sofre de Alzheimer. Michael Collins foi quem melhor se deu na vida pós-Lua: ocupou altas funções no Departamento de Estado e na Smithsonian Institution, foi diretor do Museu de Aeronáutica e Espaço e trabalhou na indústria aeroespacial. Valeu-lhe, para o sucesso, a simpatia detectada pela Fallaci? Ou pesou mais a circunstância de ter sido poupado da maravilha de pisar na Lua? Aldrin escreveu: “O que pode fazer um homem, depois de ter andado na Lua?”. Ele e Armstrong acabaram vitimados por doenças da glória.

“Desde a criação do mundo, esta foi a semana em que o mundo mais mudou. O mundo nunca esteve tão unido como agora”, disse o presidente Richard Nixon, então em seu primeiro ano de mandato. A Guerra do Vietnã, em sua fase mais aguda, empenhava naqueles dias 500 000 americanos. Israel e Egito travavam intermitente conflito de fronteira que, na véspera do pouso na Lua, resultou no mais violento embate desde a Guerra dos Seis Dias, dois anos antes. Naquele mesmo mês, na Universidade da Califórnia, unidade de Berkeley, alunos se recusaram a participar de cerimônia oficial de formatura e a substituíram por protestos contra a guerra e homenagens aos Panteras Negras, o grupo mais radical do movimento negro. As ruas americanas ardiam, guerras prosseguiam sua rotina sem dar atenção à Lua e acima de tudo pairava o fenômeno da guerra que não era guerra apelidado de Guerra Fria.

Bendita Guerra Fria, diriam Armstrong, Aldrin e Collins. Não fosse ela, a exploração do espaço tomaria outra feição, provavelmente sem a pressa que a caracterizou, e o trio da Apollo 11 não usufruiria a oportunidade de sua vida. Mal terminou a II Guerra Mundial e teve início a tensão entre capitalismo e comunismo, EUA e URSS, que dominaria o planeta até a queda do Muro de Berlim. Dos despojos colhidos dos alemães, um dos mais cobiçados foi o segredo dos foguetes V-2, capazes de disparar bombas a grandes distâncias. Os americanos conseguiram capturar para seus quadros o cientista que os concebera, Wernher von Braun, e sua equipe. Os russos, por terem ocupado o Leste da Alemanha, apropriaram-se do centro de pesquisas de Peenemünde, onde se desenvolviam os foguetes, e mandaram para lá seus cientistas, inclusive Sergei Korolev, que representaria para o programa espacial russo o mesmo que Von Braun para o americano. Bem ao feitio stalinista, Korolev sairia da prisão para assumir os novos encargos. E, num absurdo mais stalinista ainda, tinha sido encarcerado exatamente porque pesquisava foguetes, quando, ao ver do regime, deveria se ter concentrado no desenvolvimento da aviação convencional.

Não era novidade a confusão entre aparatos de guerra, como os foguetes V-2, e a pesquisa do espaço. Galileu apresentou seu telescópio ao Senado de Veneza como instrumento capaz de vislumbrar inimigos a distância, e graças a isso teve dobrado seu salário como catedrático da Universidade de Pádua. Nos tempos da Guerra Fria, para maior confusão ainda entre guerra e exploração espacial, temia-se que se viessem a lançar bombas nucleares de plataformas no espaço. Os soviéticos dispararam à frente na corrida; em outubro de 1957 puseram em órbita da Terra o primeiro satélite artificial, o célebre Sputnik, e o temor de que isso pudesse representar uma inalcançável vantagem militar motivou o então presidente americano, Dwight Eisenhower, a ir à TV para tranquilizar os compatriotas. “O Sputnik foi um pequeno Pearl Harbor para nós”, comentaria um funcionário da Nasa. Em abril de 1961, novo susto: os soviéticos lançaram um homem ao espaço, o sorridente Yuri Gagarin. Nikita Kruschev, o número 1 do regime soviético, não perdia oportunidade para vangloriar-se da superioridade tecnológica da URSS.

Sob John Kennedy os Estados Unidos decidiram se concentrar na Lua para tirar o atraso. Kennedy anunciou ao Congresso, em 1961, o projeto de ali fazer descer um astronauta. Sucessivos voos de naves Apollo foram se aproximando desse fim até a apoteose da Apollo 11. Leonid Brejnev, o então número 1 da URSS, limitou-se a um cumprimento formal aos americanos, enquanto em seu país a proeza recebia escassa divulgação. Tudo somado, a corrida espacial serviu menos à guerra do que para desenvolver, graças aos satélites artificiais, um fenomenal avanço nas comunicações. Assim como Colombo sonhou chegar às Índias e acabou descobrindo a América, a exploração do espaço sonhou descobrir novos mundos e acabou revolucionando este mesmo, o velho mundo em que desde sempre vive a raça humana. O sonho dos outros mundos continua de pé, mas o produto realmente concreto do processo que vem lá da Guerra Fria é, meu jovem, o amado smartphone que você tem na mão.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2019, edição nº 2641

Qual a sua opinião sobre o tema desta reportagem? Se deseja ter seu comentário publicado na edição semanal de VEJA, escreva para veja@abril.com.br