Festa e protesto: Carnaval 2020 será o mais político dos últimos anos

A temperatura na folia promete subir contra o conservadorismo e os arroubos autoritários do governo

Carnaval é sinônimo de entrega aos prazeres profanos e de liberdade de expressão. Durante os quatro dias de folia e brincadeira, a crítica social e a sátira política ecoam nas marchinhas que movem os blocos de rua e, com mais esplendor, nos sambas-enredo das escolas de samba. Nesse quesito, o Carnaval de 2020 será, definitivamente, mais exaltado do que aquele que passou (o qual, por sinal, já entoava um coro considerável de insatisfações). Os destemperos da chamada ala ideológica do governo e, mais ainda, a grosseria inaceitável, disfarçada de sinceridade, do presidente Jair Bolsonaro — como o insulto a uma jornalista que “queria dar o furo (pausa para risadas da claque) a qualquer preço” — são matérias-primas para resposta. Bolsonaro disse o que quis e, nos próximos dias, talvez vá ouvir o alarido da boca do povo ofendido com as estultices. Agora, como nunca, a maior festa do país ganhou ares de uma imensa passeata, alimentada pelos arroubos verborrágicos do atual ocupante do Planalto e de membros de sua equipe. Não seria exagero dizer que a folia deste fevereiro bissexto dançará ao ritmo da resistência.

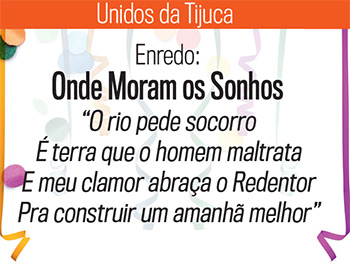

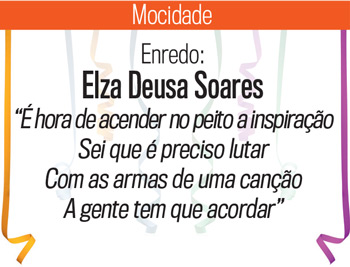

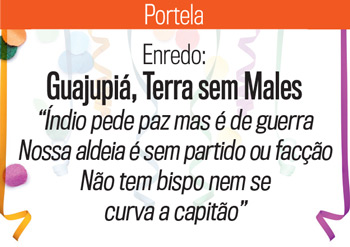

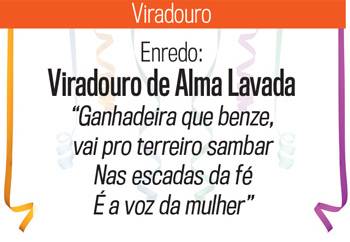

No Sambódromo do Rio de Janeiro, onze das treze escolas de samba do Grupo Especial exibirão enredos com críticas aos governantes, ao racismo, ao machismo, ao preconceito — enfim, contra tudo isso que está aí. “É o resultado de sentimentos que vêm sendo fermentados ao longo dos últimos anos e que agora, em meio a uma festa dessa dimensão, extravasam”, avalia o sociólogo e cientista político Antonio Lavareda. Versos como “Nossa aldeia é sem partido ou facção / Não tem bispo, nem se curva a capitão”, da Portela, que aborda a causa indígena (veja outros exemplos nas páginas desta reportagem), farão da Sapucaí, com intensidade inédita, um lugar onde as queixas populares são propagadas. Trata-se, na verdade, da culminância de um processo — um filme, e não uma foto. O discurso engajado na passarela do samba começou a ganhar força em 2018, quando três das quatro primeiras colocadas do Grupo Especial desfilaram temas politizados. No ano passado, a Mangueira conquistou o primeiro lugar com um enredo que dava destaque a uma ferida aberta: o assassinato da vereadora Marielle Franco, um ano antes. “As lutas identitárias e os protestos irreverentes no Carnaval não vão provocar uma revolução, mas são um termômetro do momento que vivemos”, observa o cientista político Ricardo Ismael.

Sem a formalidade e a briga por títulos das escolas de samba, o Carnaval de rua é, desde sempre, a máxima expressão da irreverência e da chacota na crítica a autoridades e cafajestagens em geral — e os foliões neste ano estão tendo um banquete para se refestelar nos blocos. Bastou o ministro da Economia, Paulo Guedes, falar na “festa danada” das domésticas visitando a Flórida para o deboche aflorar em fantasias como a da Cinderela carioca com o cartaz que dizia “Eu sou a única empregada na Disney”. A geosmina, vilã da água suja que jorrou das torneiras cariocas neste verão, vestiu foliões com um manto que lembra gosma verde. Os Marcheiros de Campinas, do interior de São Paulo, põem o bloco na rua cantando a marchinha Eulavo Meu Carvalho, assim, direto, sem filosofia rastaquera. Em Curitiba, berço da Lava-Jato, o grupo Família Passos, Talquey?, produto das redes sociais, criou um bloco que imortaliza o sambinha Quem Deu, Deu, Quem Não Deu, Não Damares. “O momento político e social não determina o que o Carnaval vai cantar, mas incentiva”, diz a historiadora Rosa Maria Araújo.

Além das incontinências verbais do presidente, familiares e auxiliares, é inegável que o movimento deste ano representa, em parte, uma reação ao crescimento do conservadorismo no Brasil, sobretudo como contraponto aos valores defendidos por certas vertentes das igrejas evangélicas. Algumas bandeiras dessa turma, como o desrespeito à diversidade, a proibição do aborto e um machismo mal disfarçado, ferem minorias. Além disso, o fosso entre ideologias propicia o aumento da tensão entre os dois lados. O Carnaval de rua e a Sapucaí tornam-se então uma caixa de ressonância de quem se sente confrontado por essa postura retrógrada. Na avenida, a Mangueira, de novo, lidera as expectativas para acender a polêmica: ninguém viu, mas todo mundo está comentando seu Jesus Cristo de rosto negro, sangue indígena e corpo de mulher. Já o Salgueiro canta a vida do primeiro palhaço negro do país, Benjamin de Oliveira. “Público e jurados, ao mesmo tempo, se veem representados nessas abordagens críticas”, diz Luis Carlos Magalhães, presidente da Portela, que vai pôr na passarela a questão indígena (sobre ela já discorreu Bolsonaro: “Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós”). Neste ano, a captação do descontentamento e seu transplante para a avenida estão sendo atribuídos também a uma nova e antenada geração de carnavalescos contratada para o lugar de figurões premiados. Na São Clemente, Jorge Silveira, de 39 anos, formado em belas-artes, desenvolve o tema das fake news (spoiler: o humorista Marcelo Adnet, um dos autores do samba-enredo, pode aparecer na apoteose fantasiado de Bolsonaro). “Minha geração fez faculdade e é muito politizada”, diz Silveira. Integram a ala de novos talentos Leandro Vieira, 36, da Mangueira, também graduado em belas-artes, e a dupla Leonardo Bora, 33, doutor em teoria literária, e Gabriel Haddad, 31, mestre em artes, da Grande Rio.

A conexão entre ruas e redes sociais tem sido, nos últimos anos, ingrediente explosivo na potencialização de manifestações políticas — aqui e no exterior. Desde a transformação da maneira pela qual as pessoas se comunicam, movimentos que nasceram de um clique de mouse desceram para o asfalto, como ocorre de Hong Kong ao Chile, para citar apenas dois exemplos recentes. No Brasil, ondas verde-amarelas varreram o país para protestar acertadamente contra a corrupção liderada pelo PT nos anos de Lula e Dilma Rousseff. Mas o ímpeto de protestar, muitas vezes, atinge alvos errados. Na semana passada, a atriz Alessandra Negrini, madrinha do Baixo Augusta, um dos mais tradicionais blocos paulistanos, puxou a festa vestida de índia e fez furor: uns aplaudiram o engajamento; já o bloco do politicamente correto, num exagero nonsense, desancou a fantasia dizendo que ela era “desrespeitosa” com os índios, que Alessandra “se apropriava de sua causa”. O equilíbrio é fundamental.

A primeira celebração comunitária da alegria e do descompromisso de que se tem notícia, geralmente aliada à subversão de papéis sociais e à transgressão das regras, festejava na Antiguidade o início da primavera e de um novo ciclo de plantação e colheita — na Babilônia, um ritual do período vestia de reis prisioneiros condenados, antes de enforcá-los. A expressão latina carnis levale (abstenção da carne) tem origem na Idade Média: a Igreja Católica instituiu a Quaresma, os 46 dias antes da Páscoa, caracterizada por jejuns e privações, e, para compensar, os dias imediatamente anteriores passaram a concentrar a antítese disso — muita farra, muita comida e bebida. No Brasil, os cordões carnavalescos surgiram no fim do século XIX, e com eles as deliciosas marchinhas irreverentes.

As escolas de samba nasceram no fim dos anos 1920 e passaram décadas celebrando governos e datas cívicas. “Os desfiles promoviam, essencialmente, a história e o discurso oficial”, diz a pesquisadora e escritora Rachel Valença. Na ditadura militar predominaram enredos escapistas e fantásticos. Houve quem extrapolasse: em 1975, a Beija-Flor exaltou na avenida o “Grande Decênio”, entoando loas ao recém-instituído PIS-Pasep. Houve quem desafiasse: decretado o AI-5, a Império Serrano enalteceu os “Heróis da Liberdade”, vigiada pela censura (veja a linha do tempo na pág. 32). A catarse social e política veio a desembarcar na Sapucaí com a redemocratização e se entronizou nela sob o impacto do Jesus mendigo de Joãosinho Trinta, em 1989. As escolas de samba cariocas — boa parte delas, contraditoriamente, mantém até hoje estreita ligação com barões do jogo do bicho — foram assumindo a função de apontar o dedo para os desmandos dos governantes. “Depois de muito tempo cantando o status quo, elas se voltam para as insatisfações do povo”, observa o pesquisador Felipe Ferreira, autor de seis livros sobre a folia. Pelo andar do carro alegórico, o que não vai faltar neste Carnaval é motivo para protestar (de forma pacífica e bem-humorada) contra os limites ultrapassados por autoridades e grupos movidos pela intolerância. Alalaô!

O CORPO COBERTO DE “ABADEUS”

Que retiro, que nada. Neste ano, fiéis de todo o Brasil vão espantar a tradição de fugir da festa pagã dada a prazeres carnais e, em vez de se recolherem longe de tudo e de todos, abraçarão com gosto a folia. Quer dizer, a folia muito bem-comportada. A maior parte dos adeptos do Carnaval à moda evangélica vem de igrejas neopentecostais, que se dobraram aos tempos ultraconectados, em que não dá para cerrar os olhos ao atrativo contagiante do confete e da serpentina, e resolveram pôr o próprio bloco na rua. O pastor Silas Malafaia, ferrenho crítico do Carnaval tradicional, dá a bênção ao Reação, agremiação de fiéis que percorre os arredores de sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A bateria não faz feio. O Sou Cheio de Amor, da Igreja Batista Atitude, frequentada pela primeira-dama Michelle, teve Jair Bolsonaro sacudindo-se em cima do trio elétrico em 2018, quando o então candidato ainda corria atrás de plateia.

Nos últimos cinco anos, estima-se que o número de blocos no “vendaval”, como é chamado o Carnaval gospel, tenha mais do que dobrado, reunindo cada um, em média, 500 foliões à sua passagem. “Os pastores viram nessa versão própria da festa uma nova oportunidade de evangelizar”, explica Silvia Fagá, idealizadora do primeiro bloco paulista cristão, o Ide, que surgiu em 2019. Evidentemente, trajes minúsculos saem de cena e no lugar entram discretos “abadeus”, a denominação carola do abadá. Nos copos de plástico, água e mais nada. Durante a apresentação, há distribuição de folhetos com mensagens bíblicas e coreografia comandada por pastores no alto do trio. Os nomes dos blocos não negam a origem crente. Em Curitiba, faz sucesso o Batucada Abençoada e, em Salvador, o Sal da Terra. Sim, o embalo é em ritmo de samba, axé e pagode, mas os temas e as letras fazem, todos eles, a devida profissão de fé. O Ide, de São Paulo, virá neste ano com o título Jesus Mandou e com um samba que diz: “Eu quero ser bom filho, bom amigo, um pai melhor. Eu quero, vou te seguir, quem vai contigo não está só. Eu vou contigo, senhor”. Amém.

Publicado em VEJA de 26 de fevereiro de 2020, edição nº 2675

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Brasileira Juliana Marins é encontrada morta em vulcão na Indonésia

Brasileira Juliana Marins é encontrada morta em vulcão na Indonésia Onda de frio ganha força: os estados que mais serão afetados nesta terça, 24, segundo o Inmet

Onda de frio ganha força: os estados que mais serão afetados nesta terça, 24, segundo o Inmet Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA

Copa do Mundo de Clubes: o time brasileiro que pode ser campeão, segundo sites de apostas e a IA Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo

Pai de jovem que aguarda resgate na Indonésia fica preso em Lisboa após fechamento do espaço aéreo PGFN abre renegociação para quem está na dívida ativa da União

PGFN abre renegociação para quem está na dívida ativa da União